在新冠疫情的全球大考中,中国各地的防控实践为世界提供了丰富样本,湖北省,作为疫情最初报告的省份,其政策演变轨迹不仅是一部惊心动魄的应急管理史,更是一部体现中国治理智慧的政策教科书,从初期遭遇战的“封城”壮举,到常态化防控的“精准滴灌”,湖北的疫情政策始终在动态调整中寻求着公众健康与社会经济运行的最佳平衡点。

雷霆万钧:非常时期的非常之举

2020年初,面对未知病毒的突然袭击,湖北省尤其是武汉市的政策堪称人类历史上最大规模的公共卫生干预之一,武汉“封城”决策的果断出台,以短暂的、局部的社会活动停滞,换取了全国乃至全球疫情防控的宝贵窗口期,这一阶段的政策核心是“围堵”,其特点是强度大、范围广、决心坚,它并非简单的“一刀切”,而是在极端情况下的必要取舍,体现了“人民至上、生命至上”的核心理念,在中央的统一部署和全国各地的强力支援下,湖北迅速建立起联防联控机制,建设方舱医院实现“应收尽收、应治尽治”,这些政策组合拳有效遏制了疫情的指数级扩散,为后续防控体系的构建奠定了基石,这一时期政策的成功,关键在于强大的社会动员能力和民众的高度配合,彰显了集中力量办大事的制度优势。

精准施策:常态化防控的湖北智慧

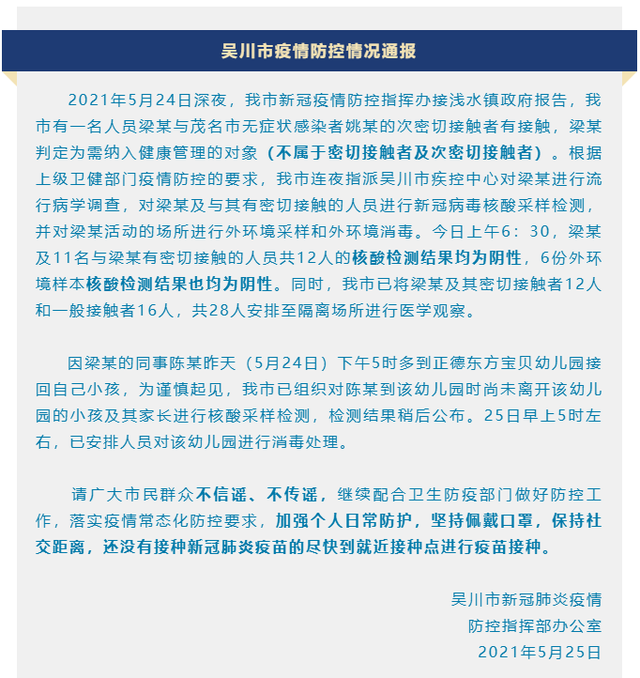

随着疫情进入常态化防控阶段,湖北的政策重心实现了从“全面封堵”到“精准防控”的战略转移,政策的“艺术性”在此阶段表现得淋漓尽致,它不再追求“零风险”,而是强调“动态清零”,即在及时发现、快速处置、精准管控、有效救治上下功夫,湖北各地普遍推行以街道、社区甚至小区为单位的风险等级动态划分,并采取差异化的管控措施,依托大数据和健康码,实现人员流动的精细化管理,既保障了社会基本运转,又有效切断了传播链。

这种“精准”体现在多个维度:一是时空精准,锁定高风险点和关键时段,避免防控范围无限扩大;二是措施精准,根据疫情形势科学评估,采取从核酸检测、流调溯源到局部管控的梯度策略,力求以最小成本获取最大防控效果;三是对象精准,重点加强对老年人、有基础疾病者等脆弱人群的保护,持续推进疫苗接种,这套打法避免了社会资源的过度消耗,最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响,是政策制定科学化、精细化的生动实践。

因时因势:政策调整的灵活性与前瞻性

湖北疫情政策并非一成不变,而是紧密追踪病毒变异特征和疫情发展态势,进行动态优化调整,当奥密克戎变异株成为主导毒株,其传播力增强、致病力减弱的特点显现后,湖北的政策也随之优化,从大规模核酸筛查的频次调整,到隔离管控期限的缩短,再到“二十条”、“新十条”等国家优化措施的迅速落地,都体现了政策与时俱进的特点。

这种调整背后,是深厚的科学支撑和实事求是的态度,政策制定者不断权衡疾病本身的风险与防控措施带来的次生影响,努力在控制疫情、保障民生、维护稳定、促进发展之间找到最佳平衡点,在确保医疗资源储备和救治能力的前提下,有序引导社会心态从“恐阳”向“治阳”平稳过渡,保障了医疗秩序和社会秩序的稳定,这种灵活调整,展现了湖北在面对复杂局面时的政策韧性和应变能力。

经验与启示:构建强大的公共卫生体系

湖北的疫情政策实践,留下了宝贵的经验和启示。首先,它证明了强大的组织领导力和高效的执行系统是应对重大危机的根本保证。其次,科技赋能至关重要,大数据、人工智能等技术的应用极大提升了防控的效率和精准度。再次,信息公开和有效的社会沟通是赢得公众理解、配合的关键,有助于凝聚社会共识。最后,也是最重要的启示是,必须痛定思痛,大力加强公共卫生体系建设,补齐短板,夯实基层防控网络,提升监测预警、应急处置、医疗救治能力,为应对未来可能出现的公共卫生挑战做好万全准备。

湖北省的疫情政策是一部从遭遇战、阻击战到常态化防控、精准调控的演进史,它始于非常时期的雷霆手段,成于常态化下的精准艺术,终于因时因势的灵活调整,这一过程,不仅守护了湖北人民的健康安全,也为全球疫情防控贡献了“湖北方案”,其背后所蕴含的决策智慧、科学精神和人民情怀,值得深入总结与借鉴,如何将疫情期间积累的有效做法转化为长效公共卫生机制,将是湖北乃至全国持续探索的重要课题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏