随着北京近期出现新一轮本土疫情,不少河北居民开始担忧:作为紧邻北京的邻居,河北是否会受到波及?这不仅是普通民众的日常关切,更是区域公共卫生治理的重要课题,北京与河北地理相接、经济相融、人员往来密集,疫情传播的风险客观存在,但影响程度和方式取决于多重因素,本文将从地理交通、经济联动、政策协同等角度,深入探讨北京疫情对河北的潜在影响,并分析当前的联防联控机制如何发挥作用。

地理与交通:人员流动是疫情扩散的主要渠道

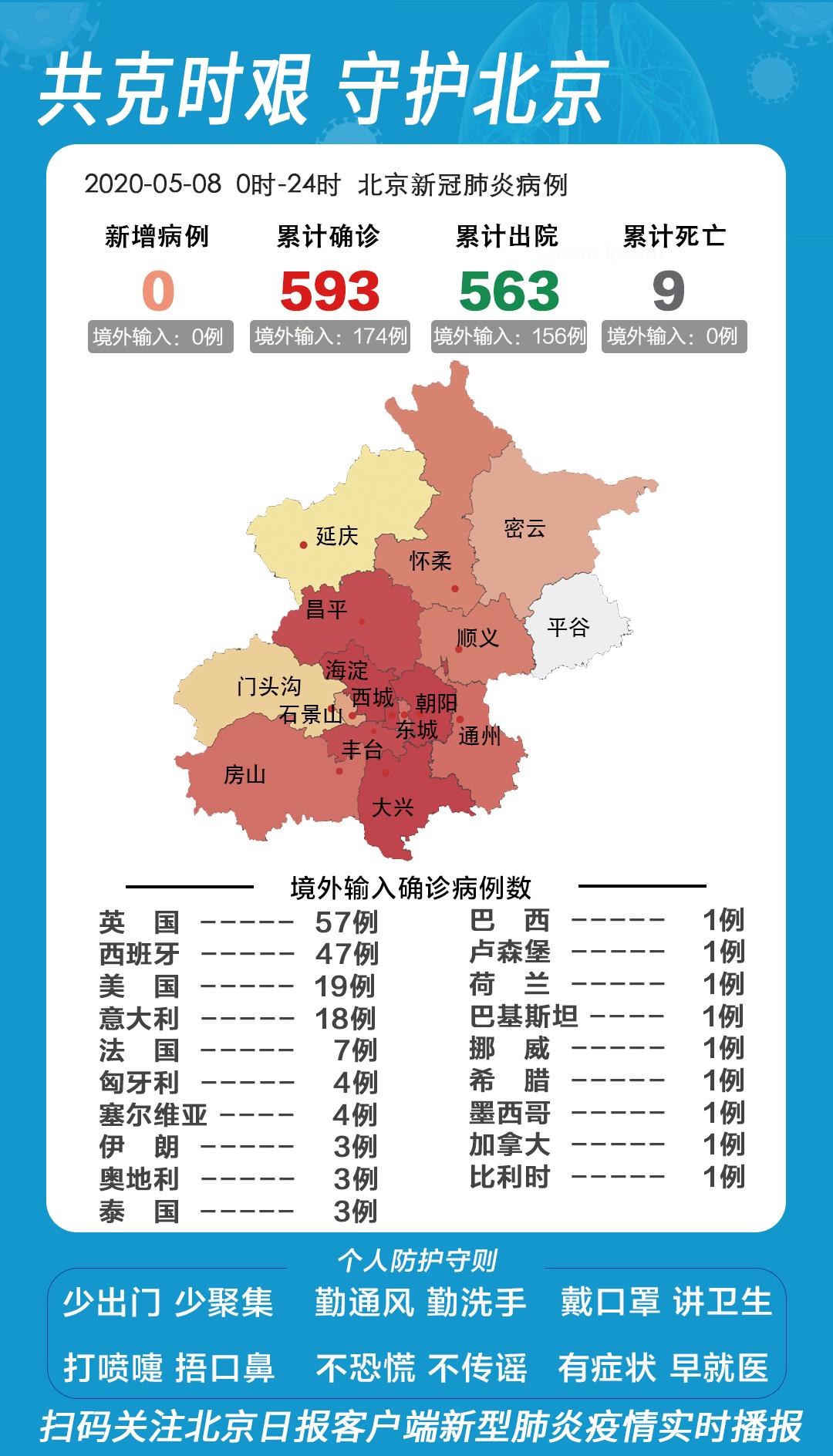

北京与河北接壤边界长达数百公里,两地日常通勤人口规模庞大,据统计,每年有数十万河北居民在北京工作、学习或就医,尤其是廊坊、保定、张家口等周边城市,与北京形成了“半小时至1小时生活圈”,高铁、高速公路及公交线路的密集网络,使得两地人员流动极其频繁,一旦北京出现疫情,通过通勤人员、物流运输或社交往来,病毒存在向河北输入的自然风险,2020年新发地疫情和2022年冬奥会前后的疫情,均曾对河北环京地区造成局部冲击,人员流动是北京疫情影响河北最直接的途径。

经济与产业:供应链与市场依赖加剧风险传导

京津冀一体化战略推动下,三地产业链高度融合,河北不仅是北京的农副产品供应基地,也是制造业配套和物流中转枢纽,北京疫情若导致封控或物流放缓,可能直接影响河北企业的原材料供应、产品销售及用工需求,北京餐饮、旅游等行业受挫,会波及河北的农产品销路和旅游客流;反之,河北的工厂若因输入性疫情停产,也可能反噬北京的经济运行,这种“一损俱损”的联动关系,使得疫情的经济影响远超地理边界。

政策响应:联防联控机制是关键“防火墙”

为应对区域疫情风险,京津冀已建立较为成熟的联防联控机制,一旦北京出现疫情,河北往往会同步升级防控措施,如加强环京检查站核酸查验、对通勤人员实行“白名单”管理、动态调整隔离政策等,在近期疫情中,河北多地迅速开展北京旅居史人员排查,并强化公共场所扫码查验,有效降低了输入风险,三地信息共享、应急物资调配和流调协作,也为阻断传播链提供了制度保障,政策执行中的区域差异和基层疲劳问题,仍是潜在挑战。

社会心理与民生:恐慌情绪可能放大“影子影响”

即使疫情未实际扩散,北京疫情的舆论关注度也可能引发河北民众的焦虑情绪,部分河北居民可能因担忧而减少进京就医、购物或旅行,本地市场消费或因此收缩,教育、就业等领域的跨区域活动若受限,会进一步影响民生,这种心理层面的“影子影响”,需要政府通过及时的信息公开和舆论引导来化解。

未来展望:如何构建更韧性的区域防疫体系?

长远来看,京津冀需在三个方面持续优化:一是完善分级分类的应急响应机制,避免“一刀切”管控对经济民生的过度干扰;二是推动公共卫生资源均衡布局,提升河北基层医疗机构的检测和救治能力;三是利用数字化手段(如健康码互认、智能流调平台)提高联防联控效率,只有将“同城化”优势转化为防疫合力,才能最小化单点疫情对区域的冲击。

北京疫情对河北的影响是客观存在的,但并非不可避免,通过地理、经济、政策等多维度的分析可见,风险与防控能力始终处于动态博弈中,当前,京津冀的联防联控机制已显著降低了疫情跨区域传播的概率,但面对病毒变异和外部环境的不确定性,两地仍需保持警惕,在平衡防疫与发展中寻找最优解,对于普通民众而言,做好个人防护、配合防疫政策,才是应对风险最务实的选择。

注:本文基于公开数据和区域政策分析,旨在提供客观视角,具体防控措施请以当地政府最新通报为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏