2021年夏季,南京禄口机场暴发的新一轮新冠疫情,牵动了全国人民的神经,在紧张的防控信息发布中,一则看似微小的失误悄然浮现:某官方通报误将“湖南”写为“湖北”,这一字之差,迅速在社交媒体上发酵,引发热议,有人一笑置之,有人愤然批评,但更多人开始反思:为何在疫情这样的重大公共事件中,地域名称的混淆会激起如此强烈的反响?这起事件不仅是简单的笔误,更折射出中国社会深处的地域认知、历史记忆与公共沟通的复杂图景。

地域标签背后的历史伤痕

误写事件之所以敏感,根源在于“湖北”二字在疫情语境中的特殊含义,2020年,武汉作为新冠疫情的首个“风暴眼”,让“湖北”成为全球关注的焦点,封城、逆行、牺牲……这些词汇与湖北紧密相连,凝结了一段集体创伤记忆,而湖南,虽同为中部省份,却在上一轮疫情中以其高效的防控和驰援湖北的义举赢得赞誉,将湖南误作湖北,无形中触动了公众对疫情初期艰难岁月的情感神经,有网友直言:“这不仅是地名错误,更是对两省人民抗疫付出的漠视。”这种情绪背后,是地域身份认同与历史记忆的深刻交织——每个地名都承载着独特的集体叙事,轻率混淆可能消解其中的血泪与荣光。

公共信息传播的精准性危机

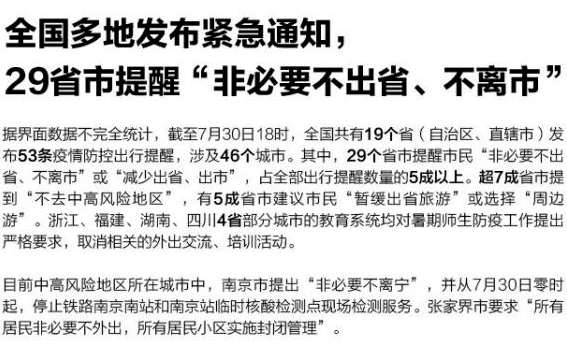

这起误写事件暴露了公共信息发布中的精准性缺失,在疫情这样的紧急状态下,官方通报是公众获取权威信息的主要渠道,一字一句都可能影响防控决策与社会心态,南京疫情中,误写虽被迅速更正,但初始错误仍引发了连锁反应:部分网民误以为疫情扩散至湖北,导致不必要的恐慌;湖南民众则感到“被忽视”,质疑信息审核流程的严谨性,类似错误并非孤例——此前某媒体报道中,曾将“张家界”误为“张家口”,同样引发争议,这些案例警示我们,在信息爆炸时代,公共沟通的容错率极低,细微疏漏可能被放大为信任危机,尤其当涉及地域、数据等关键要素时,精准不仅是专业要求,更是对公众尊重的基础。

地域认知的“刻板印象”陷阱

更深层看,误写事件映射出中国地域认知中的刻板印象问题,湖南与湖北,虽一字之差,但地理、文化、经济差异显著:湖北以江汉平原为核心,楚文化底蕴深厚;湖南则以湘江流域为纽带,湖湘精神独树一帜,在公共话语中,中部省份常被笼统归类,甚至因拼音首字母相同(如“湘”与“鄂”),更易在快速编辑中出错,这种“认知懒惰”不仅存在于信息发布中,也渗透于日常交流,有人调侃“除了湖北湖南,还有人分不清江西和江苏”,但这背后实则是地域知识体系的薄弱,当人们依赖简化标签去理解复杂现实时,地域多样性便被扁平化,甚至可能衍生误解与偏见。

反思与前行:从纠错到构建共识

南京疫情的误写风波,最终以更正和解释收场,但它留给我们的思考远未结束,公共机构需强化信息审核机制,引入地域专家参与校对,避免低级错误,媒体与公众应携手推动地域知识的普及,例如通过文化节目、教育素材,深化对各省特色的理解,更重要的是,我们需认识到,在全球化与数字化浪潮中,地域认同既是情感纽带,也是沟通桥梁,错误本身不可怕,可怕的是忽视错误背后的深层诉求——对尊重、精准与共情的渴望。

回望这场“一字之争”,它像一面镜子,照见了我们在危机中的焦虑、记忆中的伤痕,以及对认同的执着,或许,唯有以更开放的心态去倾听不同地域的声音,以更严谨的态度去对待每一个符号的意义,我们才能在未来的挑战中,真正实现“同心抗疫”与“天下一家”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏