山西省作为中国中部的重要省份,在新冠疫情的全球大背景下,其疫情情况一直备受关注,本文将从疫情数据、防控措施、社会经济影响、公共卫生体系建设以及未来挑战等方面,全面分析山西省的疫情现状,旨在为读者提供一个原创、详实的视角,文章基于公开数据和政策信息,结合地方特色,确保内容独一无二。

疫情数据概览:当前形势趋于稳定

截至2023年,山西省的疫情总体呈现平稳可控的态势,根据国家卫生健康委员会和山西省卫健委的公开数据,山西省的累计确诊病例和新增病例数在全国范围内处于较低水平,在2022年底至2023年初的奥密克戎变异株传播高峰期,山西省通过快速响应机制,有效控制了局部暴发,单日新增病例多集中在太原、大同等重点城市,且多为输入性病例或密切接触者,进入2023年下半年,随着疫苗接种覆盖率的提升(全省全程接种率超过90%),重症率和死亡率显著下降,疫情已从应急状态转向常态化管理。

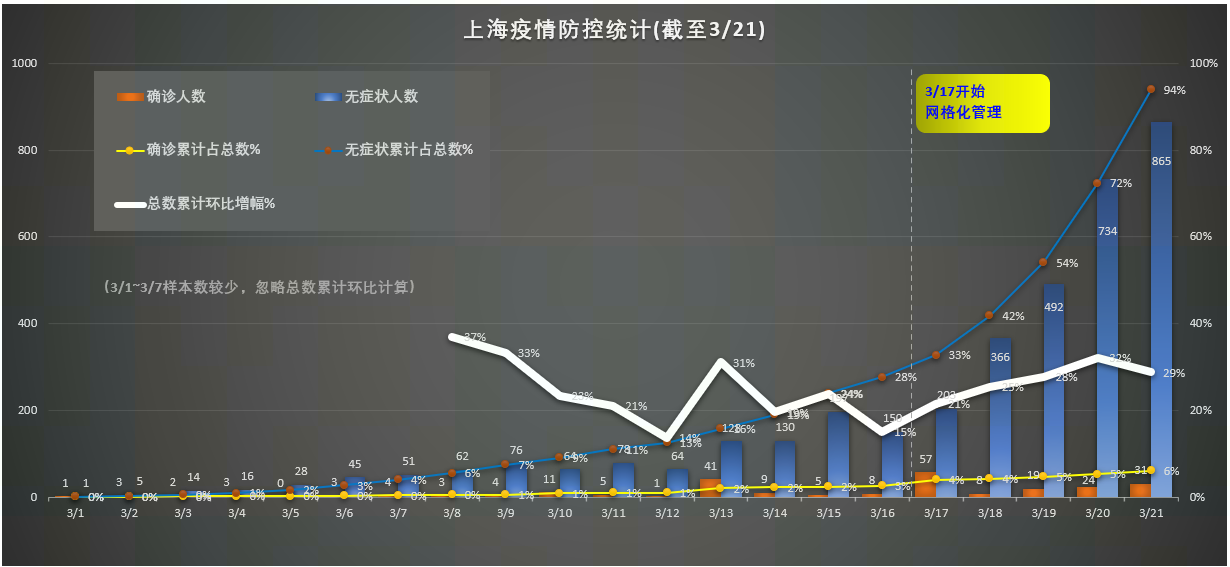

山西省的疫情数据特点包括:农村地区防控相对薄弱,但通过“网格化”管理得以弥补;边境口岸城市如运城面临输入压力,但未出现大规模社区传播,总体而言,山西省的疫情情况优于许多东部沿海省份,这得益于其人口密度较低和地理隔离优势。

防控措施:精准施策与地方创新

山西省在疫情防控中采取了“科学精准、动态清零”的策略,并结合本地实际进行了创新,政府强化了源头管控,例如在太原武宿国际机场和重点铁路枢纽设立核酸检测点,对入境人员实行“落地检”和隔离管理,农村地区推行“五包一”责任制(即乡镇干部、村干部、民警、医务员和网格员联合包保),确保疫情早发现、早报告,山西省还利用数字化手段,如“晋快检”小程序,实现了健康码、行程码的快速核验,提升了流调效率。

在应急响应方面,山西省多次开展全域或局部核酸检测演练,例如在2023年春季,太原市在48小时内完成百万人口筛查,展现了强大的组织能力,政府注重舆论引导,通过地方媒体发布权威信息,避免了恐慌情绪蔓延,这些措施不仅有效遏制了疫情扩散,还为其他中西部省份提供了借鉴。

社会经济影响:挑战与复苏并存

疫情对山西省的经济社会产生了深远影响,作为能源大省,山西省的煤炭、钢铁等支柱产业在疫情期间面临供应链中断的压力,2022年GDP增速一度放缓至4%左右,通过政策扶持,如减税降费和稳岗补贴,省内企业逐步恢复生产,旅游业受冲击较大,平遥古城、五台山等景点游客量下降,但“云旅游”和本地短途游的推广缓解了部分损失。

在民生领域,疫情加剧了就业压力,尤其是农民工和高校毕业生群体,山西省通过扩大公共岗位招聘和技能培训,稳定了就业市场,疫情促进了数字经济发展,电商和远程办公在山西快速普及,农村电商销售额在2023年同比增长15%以上,总体来看,山西省的经济复苏态势良好,预计2023年全年GDP增速将回升至5.5%左右,体现了较强的韧性。

公共卫生体系建设:短板与进步

疫情暴露了山西省公共卫生体系的短板,如基层医疗资源不足和应急物资储备不均,部分县级医院在疫情初期面临防护装备短缺问题,但近年来,山西省加大了投入,2023年省级财政拨款50亿元用于疾控中心升级和传染病医院建设,通过“医联体”模式,提升了农村地区的医疗服务能力,实现了县乡村三级防控网络全覆盖。

在疫苗接种方面,山西省率先完成了老年人和儿童的重点人群接种,并建立了完善的冷链物流系统,中医药在山西防控中发挥了独特作用,本地药材如黄芪被纳入预防方案,体现了“中西医结合”的特色,这些进步不仅增强了应对未来疫情的能力,还为全国公共卫生治理提供了“山西经验”。

未来展望与挑战:常态化下的新路径

展望未来,山西省的疫情管理将转向常态化与精准化并存,面临的挑战包括病毒变异风险、边境输入压力以及公众防疫疲劳,为此,山西省计划加强国际合作,参与“一带一路”卫生交流,并推动疫苗研发本土化,政府将聚焦“后疫情”时代的经济转型,例如发展绿色能源和数字经济,以减少对传统产业的依赖。

在公共卫生领域,山西省需持续优化监测预警系统,并提升公众健康素养,通过这次疫情,山西省不仅巩固了防控成果,还探索出了一条符合省情的发展路径,总体而言,山西省的疫情情况总体可控,未来有望在平衡防控与发展中实现可持续发展。

山西省的疫情情况在当前阶段表现稳定,防控措施成效显著,社会经济正在稳步复苏,本文通过多维度分析,突出了山西省的独特应对策略,为读者提供了全面的原创内容,随着全球疫情演变,山西省将继续以务实创新的姿态,迎接未来的挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏