在中国广袤的版图上,天津与西藏相隔万里,一个位于渤海之滨,一个屹立雪域高原,却因国家战略和民族团结的纽带紧密相连,自1994年中央第三次西藏工作座谈会确立对口支援机制以来,天津作为首批援藏省市之一,用近三十年的持续付出,书写了一部感人至深的“津藏情深”史诗,这场跨越地理阻隔的援助,不仅是物质与技术的输送,更是文化交融与民心相通的生动实践,为西藏昌都市及部分县区的发展注入了渤海湾的澎湃动力。

医疗援藏:筑起雪域高原的健康屏障

医疗援助是天津援藏工作中最突出的亮点之一,西藏地区由于高寒缺氧、医疗资源相对薄弱,群众看病难问题长期存在,天津发挥其作为中国北方医疗中心的优势,持续派出多批“组团式”医疗人才援藏,这些来自天津医科大学总医院、天津市第一中心医院等知名机构的专家,常驻昌都市人民医院及各县医院,通过传帮带教,显著提升了当地的诊疗水平。

天津援藏医生成功在昌都开展了首例腹腔镜下胃癌根治术、首例脑出血微创手术等多项高难度手术,填补了当地技术空白,天津援助了大量先进医疗设备,并帮助昌都市人民医院创建了重症医学科、新生儿科等关键科室,天津还定期组织“光明行”等公益医疗活动,为数百名藏族白内障患者免费实施复明手术,这些举措不仅治愈了患者的身体疾病,更温暖了藏族同胞的心,被当地群众亲切地称为“天津门巴”(医生)。

教育援藏:播种希望,点亮未来

教育是阻断贫困代际传递的根本路径,天津援藏将教育放在优先位置,着力提升西藏受援地区的教育软硬件水平,在硬件方面,天津投入资金援建了昌都市实验小学、江达县天津实验学校等多所现代化学校,配备了先进的教学设施和温暖的“阳光房”,让孩子们在优越的环境中学习成长。

在软件方面,天津持续派遣优秀教师进藏支教,并接收大量西藏学生和教师到天津交流学习,天津援藏教师团队不仅承担教学任务,更将先进的教育理念和管理方法引入当地,通过“师徒结对”模式培养本土教师,值得一提的是,天津在职业教育援藏上精准发力,结合昌都产业发展需求,帮助当地职业学校开设了旅游管理、现代农业等特色专业,为西藏培养了一大批应用型技能人才,这种“智志双扶”的模式,为西藏的长远发展奠定了坚实的人才基础。

产业援藏:赋能造血,激活内生动力

从“输血”到“造血”,产业援助是天津援藏工作转型升级的关键,天津结合西藏的资源禀赋和天津的市场、技术优势,精准施策,助力受援地区培育特色产业。

在农业领域,天津引进适合高原种植的果蔬品种,并推广温室大棚技术,让藏族同胞吃上了本地产的新鲜蔬菜,甚至实现了反季节销售,增加了收入,在畜牧业领域,天津帮助引进良种牦牛,并建设现代化畜产品加工厂,提升了牦牛产品的附加值和市场竞争力。

文旅产业是另一大着力点,天津帮助昌都规划旅游线路、培训导游、完善基础设施,并利用天津的港口和博览会平台,大力宣传推广西藏的独特文化旅游资源,吸引更多海内外游客进藏旅游,天津援藏工作队积极搭建电商平台,将西藏的松茸、藏香、氆氇等特色产品引入天津乃至全国市场,打通了“藏货出藏”的线上通道,有效促进了农牧民增收。

民生基建与文化交流:夯实根基,促进融合

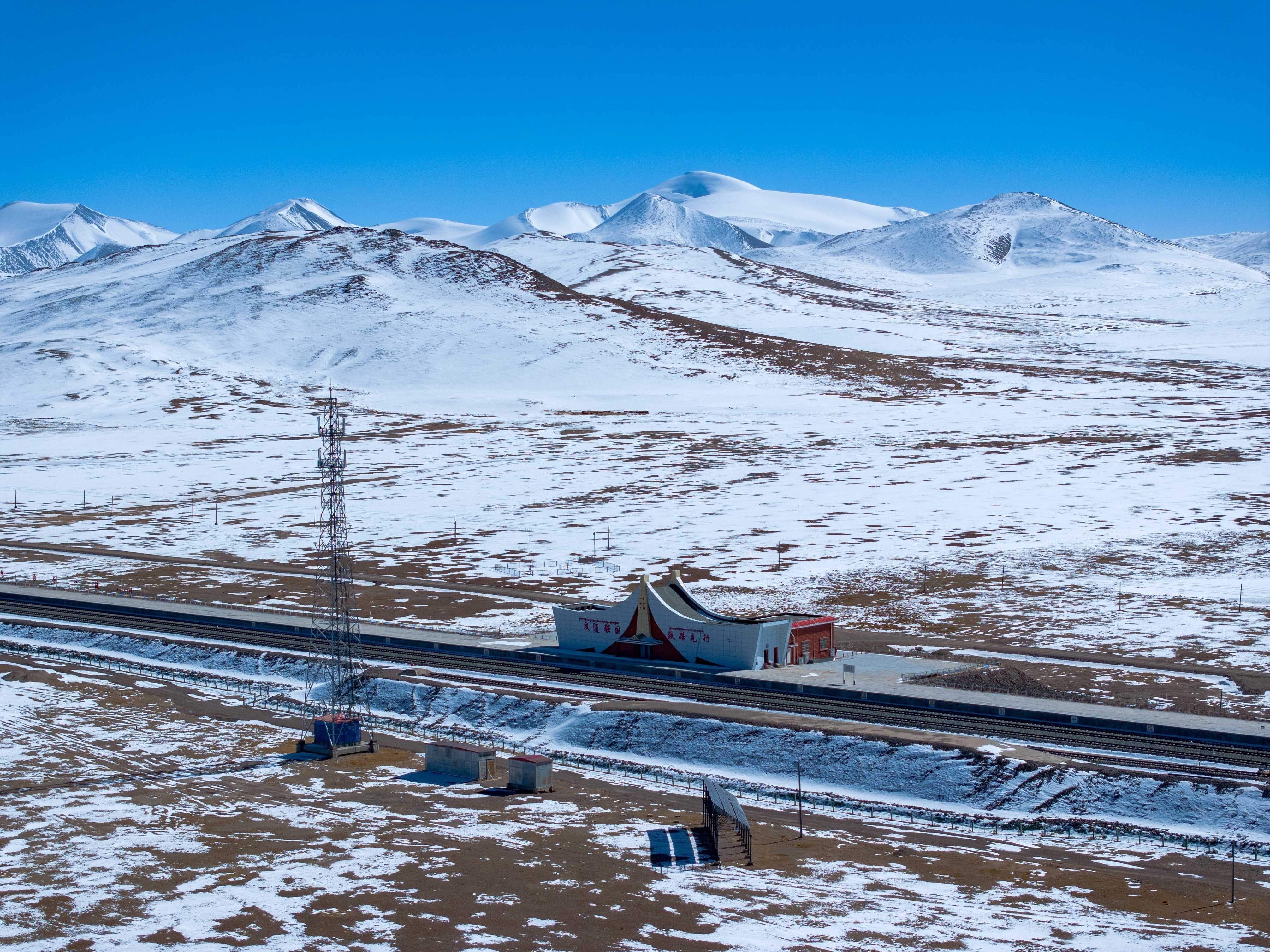

在民生基础设施方面,天津援藏项目覆盖了农牧区安全饮水、农村道路、安居工程等方方面面,一个个天津援建的村庄面貌焕然一新,牧民们住上了宽敞坚固的新房,用上了清洁的自来水,村庄道路实现了硬化亮化,极大地改善了群众的生产生活条件。

超越物质层面,津藏两地的文化交流与情感交融同样深刻,天津援藏干部人才深入牧区、扎根基层,与藏族群众同吃同住,结下了深厚情谊,他们尊重当地文化习俗,学习藏语,积极参与藏族节日活动,天津也邀请藏族艺术团体赴津演出,在天津博物馆举办西藏文化展览,让渤海之滨的市民近距离感受雪域文化的魅力,这种双向奔赴的文化互动,极大地增进了民族之间的理解和认同,铸牢了中华民族共同体意识。

从渤海之滨到高原之巅,天津援藏是一幅由无数动人的细节共同绘就的壮丽画卷,它不仅仅是项目和资金的叠加,更是一份跨越山河的承诺与坚守,近三十年来,一批又一批天津援藏干部人才,告别家乡和亲人,将汗水乃至生命奉献给雪域高原,与西藏人民共同奋斗,创造了昌都经济社会发展和民族团结进步的巨大成就,展望未来,在新时代的征程上,天津援藏工作必将更加注重高质量发展,进一步深化智力援藏、产业援藏,续写这段汉藏一家亲、津藏心连心的崭新篇章,为西藏的长治久安和繁荣发展贡献更大的天津力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏