疫情起始:首次报告与早期应对(2020年初)

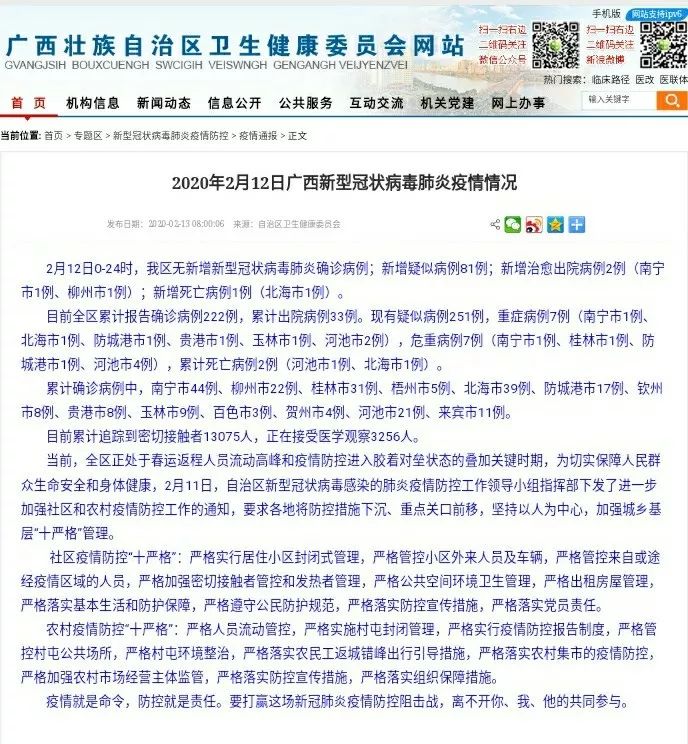

南宁疫情的“开始”需追溯到2020年全球新冠疫情暴发初期,根据广西壮族自治区卫生健康委员会通报,南宁市首例新冠肺炎确诊病例报告于2020年1月24日,该病例为输入性病例,患者有武汉旅居史,随后在南宁市第四人民医院隔离治疗,这一时间点与中国其他主要城市的疫情起始阶段基本同步,标志着南宁正式进入疫情防控状态。

2020年1月至2月,南宁迅速启动应急响应:

- 政策层面:1月25日,广西启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应,南宁同步实施封闭管理、交通管制、社区排查等措施。

- 社会影响:公共场所限流、学校延期开学、企业停工停产,城市运行一度放缓,这一时期,南宁累计报告确诊病例约50余例,以输入性为主,未出现大规模本地传播。

发展阶段:局部散发与动态清零(2020-2021年)

2020年至2021年,南宁疫情呈现“零星散发、快速控制”的特点:

- 2020年6月:北京新发地市场疫情波及全国,南宁加强对冷链食品和入境人员的检测,未引发本土扩散。

- 2021年初:国内多地出现局部聚集性疫情,南宁通过常态化核酸筛查和“健康码”管理,成功阻断了几起潜在传播链,如2021年1月对吴圩机场关联人员的快速管控。

- 变异毒株挑战:2021年德尔塔毒株流行期间,南宁虽有个别输入关联病例,但通过精准流调和区域封控,未造成大规模暴发。

这一阶段的南宁,依托“动态清零”政策,保持了较低感染率,成为国内疫情防控的“优等生”。

关键转折点:2022年奥密克戎冲击与防控升级

2022年2月,南宁疫情进入新阶段,随着奥密克戎毒株的传入,本土病例数显著上升:

- 2月6日,南宁在返乡人员核酸筛查中发现奥密克戎感染病例,涉及多个城区,首次启动大规模区域核酸检测。

- 3月至4月:青秀区、西乡塘区出现家庭聚集性传播,部分区域划为封控区,中小学转为线上教学。

- 社会面影响:此次疫情暴露了奥密克戎的高传播性,但南宁通过“网格化排查+核酸扩围”迅速压制了扩散势头,未出现医疗资源挤兑。

这一时期,南宁的防控策略从“防输入”转向“防输入与防本土并重”,疫苗接种覆盖率提升至90%以上。

从应急到常态:2022年下半年的转型

2022年6月后,随着国家防控政策优化,南宁疫情进入常态化阶段:

- 精准防控:取消全域核酸,聚焦高风险区域筛查;推广“抗原自测+核酸复核”模式。

- 经济复苏:在防控同时推出纾困政策,支持餐饮、旅游等行业复苏。

- 2022年12月:“新十条”发布后,南宁与全国同步调整防控措施,工作重点转向医疗资源储备和重症救治。

南宁疫情的启示与反思

- 时间线特征:南宁疫情并非“某一天突然暴发”,而是伴随全球疫情演进的渐进过程,其关键节点与全国政策、病毒变异紧密相关。

- 防控经验:早期严格管控为后期应对赢得窗口期;但奥密克戎时期也显示出常态化防控的疲劳感,需平衡民生与防疫。

- 未来展望:后疫情时代,南宁需加强公共卫生体系建设,例如完善哨点监测网络、提升基层医疗响应速度。

南宁疫情的“开始”是2020年1月,但其发展历程贯穿了三年抗疫周期,从首例输入病例到奥密克戎冲击,再到常态化管理,南宁的应对既体现了中国城市的共性策略,也展现了地方管理的灵活性,回顾这一历程,不仅是为了记录历史,更是为未来公共卫生危机应对积累宝贵经验。

参考文献:广西卫健委通报、南宁市疫情防控新闻发布会记录、《中国疾病预防控制中心周报》等公开资料。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏