时光流转,日历翻至2024年,当生活早已回归常态,车水马龙、人声鼎沸成为日常,任何与“疫情”二字相关的风吹草动,都足以在平静的湖面上投下一颗石子,激起层层涟漪,或许您的朋友圈、聊天群里正在悄然流传着“天津2024是又来疫情了吗今天”这样的疑问,一股熟悉的紧张感隐约浮现,这究竟是新一轮疫情的前兆,还是一次季节性的波动或信息误读?我们有必要拨开迷雾,理性看待。

探源:“又来疫情”之说从何而起?

我们需要正视这个疑问的产生背景,它通常并非空穴来风。

-

季节性流行病与症状混淆: 当前正值冬春交替或特定流感高发季节,新冠病毒(COVID-19)并未完全消失,而是进入了低水平流行阶段,与流感、普通感冒、呼吸道合胞病毒等其他呼吸道病原体共同存在,当身边出现发热、咳嗽、咽痛、乏力等症状的人群增多时,人们很容易下意识地联想到几年前的经历,产生“疫情是否卷土重来”的疑虑,今日天津部分市民的不适,很可能正是多种呼吸道疾病交织影响的结果。

-

信息传播的碎片化与放大效应: 社交媒体时代,个别学校班级因聚集性感冒采取的临时防控措施、医院发热门诊就诊人数的正常波动、甚至是某位网友关于自身病情的分享,都可能在传播过程中被简化、误读,并与“疫情”强行关联。“天津”、“、“疫情”这些关键词的组合,极具冲击力,容易在短时间内形成信息热点,造成恐慌情绪的扩散。

-

官方监测与通报机制常态化: 我国已建立起完善的传染病网络直报系统和多病原监测体系,对于新冠病毒变异株(如JN.1等)的监测、流感活动的强度通报等,已成为疾控部门的常规工作,这些专业信息的公开,本是透明负责的表现,但若被片面解读,也可能被误认为是“疫情再起”的信号。

辨析:当前天津的真实情况如何?

面对疑问,我们更需要基于事实进行冷静分析。

-

官方渠道保持静默或常态提醒: 截至目前,并无任何官方权威机构(如天津市卫生健康委、中国疾控中心)发布关于天津出现“新一轮疫情”或提升防控等级的公告,官方发布的信息多集中于提醒公众注意防范多种呼吸道传染病,做好个人防护,这属于季节性健康提示范畴。

-

医疗系统运行平稳: 尽管季节性就诊高峰可能给医疗机构带来一定压力,但整体医疗秩序平稳,远未达到需要启动应急响应的程度,医疗资源的储备和应对经验已远非昔日可比。

-

病毒本身的变化: 奥密克戎变异株及其亚分支已成为绝对优势流行株,其特点是传染性强、致病力相对减弱,对于绝大多数接种过疫苗或已有既往感染史的群体而言,感染后多为无症状或轻症,更像是一次重感冒,社会层面发生大规模医疗挤兑的风险已显著降低。

应对:在不确定中构筑确定的“防护墙”

无论“又来疫情”的传闻是虚是实,提升个体和家庭的健康韧性,始终是应对一切呼吸道传染病的根本,以下几点建议,无论何时都不过时:

-

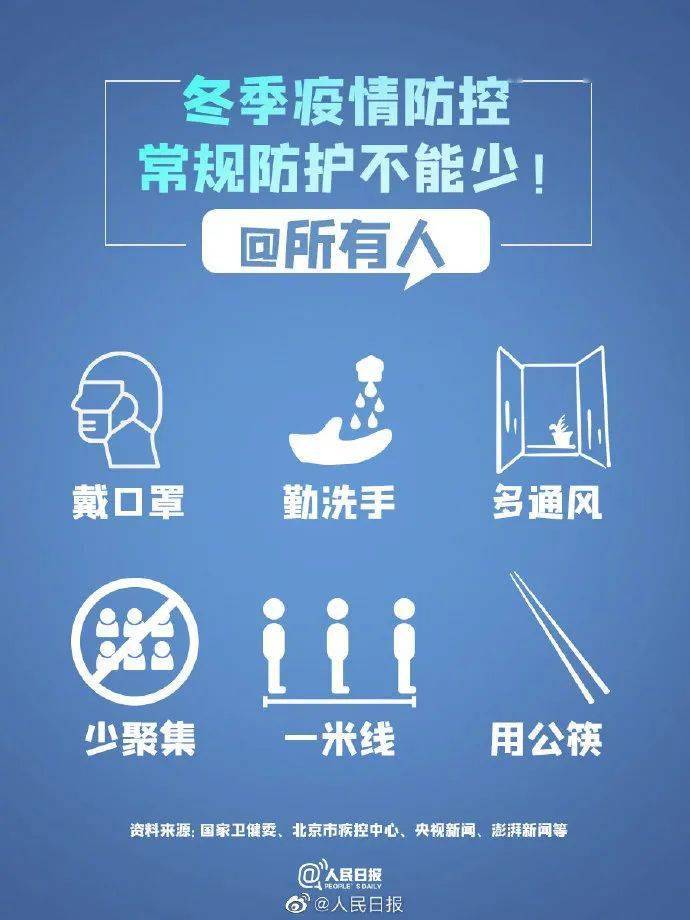

坚持个人防护好习惯: 在人员密集、空间密闭的公共场所,科学佩戴口罩仍是有效减少感染风险的重要手段,勤洗手、常通风、注意咳嗽礼仪,这些“老生常谈”恰恰是最经济、最有效的防护措施。

-

关注脆弱人群: 老年人、基础疾病患者、免疫力低下者及儿童是呼吸道感染的高风险人群,应鼓励和帮助他们及时接种流感疫苗、新冠疫苗等,筑牢免疫屏障,家庭成员出现症状时,应自觉做好隔离,避免交叉感染。

-

增强自身免疫力: 保持规律作息、均衡营养、适度锻炼、良好心态,是抵御一切疾病的基石,健康的生活方式比任何“神药”都更为可靠。

-

理性获取信息,杜绝谣言: 主动通过“健康天津”、“天津疾控”、“中国疾控动态”等官方微信公众号、网站获取权威健康资讯,对未经证实的网络传言保持警惕,不轻信、不盲从、不散播,遇到健康问题,及时咨询专业医务人员,而非求助网络“诊断”。

“天津2024是又来疫情了吗今天”这一问,更像是一面镜子,映照出我们对过往经历的深刻记忆和对健康安宁生活的珍视,在后疫情时代,学会与多种呼吸道病毒共存,将成为我们新的常态,与其为未经证实的消息焦虑不安,不如将注意力转向构建自身和家庭的健康防线,只要我们科学认识、理性应对、做好防护,就能以更从容、更坚定的姿态,面对未来可能出现的任何健康挑战,守护好属于我们每个人的、平凡而珍贵的日常。

今日的津城,阳光依旧会洒满海河,生活依旧在有序前行,而我们能做的,便是用知识与理性武装自己,让那份因不确定性而产生的忧虑,转化为守护健康的具体行动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏