在东海之滨,经济大省浙江以其一贯的务实与高效,持续应对着新冠病毒带来的挑战,随着疫情进入新的阶段,浙江省的防控策略也与时俱进,从应急围堵转向更加科学、精准的常态化治理,本文将基于最新情况通报,深入剖析浙江当前疫情态势、防控措施亮点以及对社会经济生活的深远影响,展现其在新形势下的探索与实践。

最新疫情数据通报:平稳过渡下的动态监测

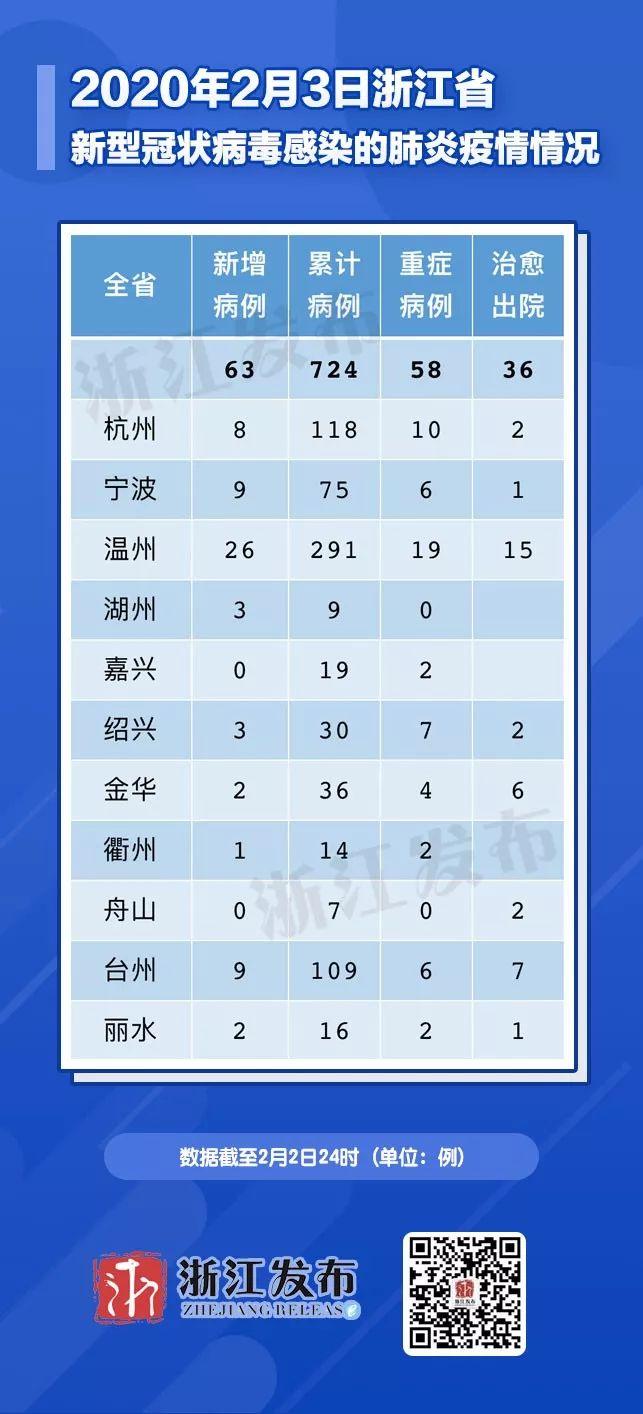

根据浙江省卫生健康委员会及相关疫情防控部门的最新权威通报,近期浙江省内疫情总体保持平稳态势,处于低水平流行阶段,具体数据显示,全省新冠病毒感染确诊病例数、无症状感染者报告数均维持在较低水平,且以局部、散发性病例为主,未出现大规模聚集性疫情反弹的迹象。

值得注意的是,通报中重点强调了监测预警体系的关键作用,浙江省依托强大的数字化治理能力,持续完善传染病网络直报系统、发热门诊监测、病毒变异株监测等多渠道预警体系,对于零星报告的病例,疾控部门均能做到快速响应,第一时间开展流调溯源、隔离管控、风险区域划定等处置工作,确保“发现一起、扑灭一起”,有效遏制了疫情的扩散蔓延,医院门急诊和重症病例数保持稳定,医疗资源储备充足,能够从容应对当前的诊疗需求,这充分表明,浙江省在平稳实现“乙类乙管”后,成功建立了与病毒共存的常态化监测与应对机制。

防控策略演进:从“硬核隔离”到“精准智控”的浙江路径

回顾浙江的抗疫历程,其防控策略的演变清晰可见,从疫情初期的“硬核”封控、快速流调,到如今依托“大数据+网格化”的精准智控,浙江始终走在探索科学防控路径的前列。

当前,浙江的防控核心在于“精准”与“智控”。

- 精准施策: 不再进行大规模、全区域的静态管理,而是将防控资源聚焦于关键环节和风险点,对入境人员、重点行业从业人员(如医疗机构、养老机构、托幼机构工作人员等)以及来自特定风险区域的人员,实施必要的健康监测或检测,对公共场所的管理,也更多强调“扫码、测温、戴口罩”等基础性防控措施的落实,而非“一刀切”的关停。

- 智控赋能: “健康码”、“行程卡”的整合应用,区域协查机制的高效运转,以及覆盖全省的疫情监测平台,构成了浙江疫情防控的“数字防线”,通过数据赋能,实现了风险人员的快速识别和管控,最大限度减少了对正常生产生活秩序的影响,这种以科技为支撑的治理模式,是浙江作为数字经济先发省份的优势体现。

社会经济生活复苏:在常态化防控中重拾活力

在有效的常态化防控保障下,浙江省的社会经济生活正展现出强大的韧性与活力。

- 经济活动强劲复苏: 作为民营经济大省,浙江的企业复工复产率持续高位运行,各级政府积极出台纾困解难政策,优化营商环境,保障产业链供应链稳定,杭州、宁波、温州等经济重镇的商业活动、物流运输、外贸进出口等指标逐步回升至正常水平,各类展会、经贸活动在落实防控措施的前提下有序恢复,为经济发展注入新动能。

- 社会生活有序恢复: 旅游景区、文化场馆、餐饮商超等在限流、预约、消毒等常态化措施下正常开放,市民的休闲娱乐需求得到满足,大中小学持续做好校园健康管理,保障了教育教学秩序的稳定,跨区域人员流动更为便捷,有效促进了省内乃至长三角区域的一体化交流与合作。

- 公众心态趋于理性: 随着对病毒认识的深化和疫苗接种的高覆盖率,公众的恐慌情绪显著缓解,科学防护意识普遍增强,佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生等已成为许多人的自觉行为,这种社会共识的形成,为长期常态化防控奠定了坚实的社会基础。

未来展望与挑战:织密公共卫生防护网

尽管当前形势平稳,但疫情防控仍具复杂性、艰巨性、反复性,病毒变异的不确定性、境外输入的压力以及国内局部疫情波动的潜在风险,都对浙江的常态化防控体系提出了持续考验。

浙江省需在以下几个方面持续发力:

- 完善公共卫生体系: 加强各级疾控中心能力建设,提升基层医疗卫生机构的“哨点”作用,织密织牢公共卫生防护网。

- 推进疫苗接种与药物研发: 继续鼓励符合条件的民众,特别是老年人和有基础疾病者接种疫苗,支持本地生物医药企业加强抗病毒药物、检测试剂的研发与应用。

- 强化平急结合机制: 进一步完善应急预案,加强物资储备和人员培训,确保在疫情出现波动时能够迅速平急转换,有效处置。

- 关注心理健康与社会治理: 长期疫情对部分民众心理造成影响,需加强心理疏导与人文关怀,不断提升精细化社会治理水平,平衡好疫情防控与经济社会发展的关系。

潮起钱塘,勇立涛头,浙江省在疫情最新阶段的通报情况,反映出其成功驾驭复杂局面、统筹发展与安全的能力,从精准的数据监测到智慧的防控手段,从经济的强劲韧接到社会的有序恢复,浙江正以其独特的“浙”里智慧,探索一条在常态化疫情防控背景下,推动高质量发展与高水平安全良性互动的可行路径,这份最新的情况通报,不仅是一份疫情数据的陈述,更是对一种治理模式和未来信心的生动诠释,前路虽有挑战,但凭借科学的策略、高效的行动和社会的共识,浙江有信心、有能力守护好这片发展的热土和人民的健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏