一则“上海疫情局贵阳分局电话”的查询记录在搜索引擎中静静躺着,像一颗投入湖面的石子,激起了思考的涟漪,这个看似简单的关键词组合,背后隐藏着怎样的认知迷思与社会现实?当两个相隔千里的地名以如此方式被连接,我们看到的不仅是一个错误信息,更是当下公共治理与民众信任之间微妙关系的生动写照。

从行政逻辑看,“上海疫情局贵阳分局”这一表述本身就存在认知错位,我国疫情防控体系以属地管理为基本原则,各地疾控中心、卫健委等部门在本地范围内行使职权,上海机构在贵阳设立分局,既无行政隶属关系的可能,也缺乏实际运作的必要,正是这种看似荒诞的查询背后,折射出部分民众在紧急情况下对权威信息的迫切渴望与寻找途径的迷茫。

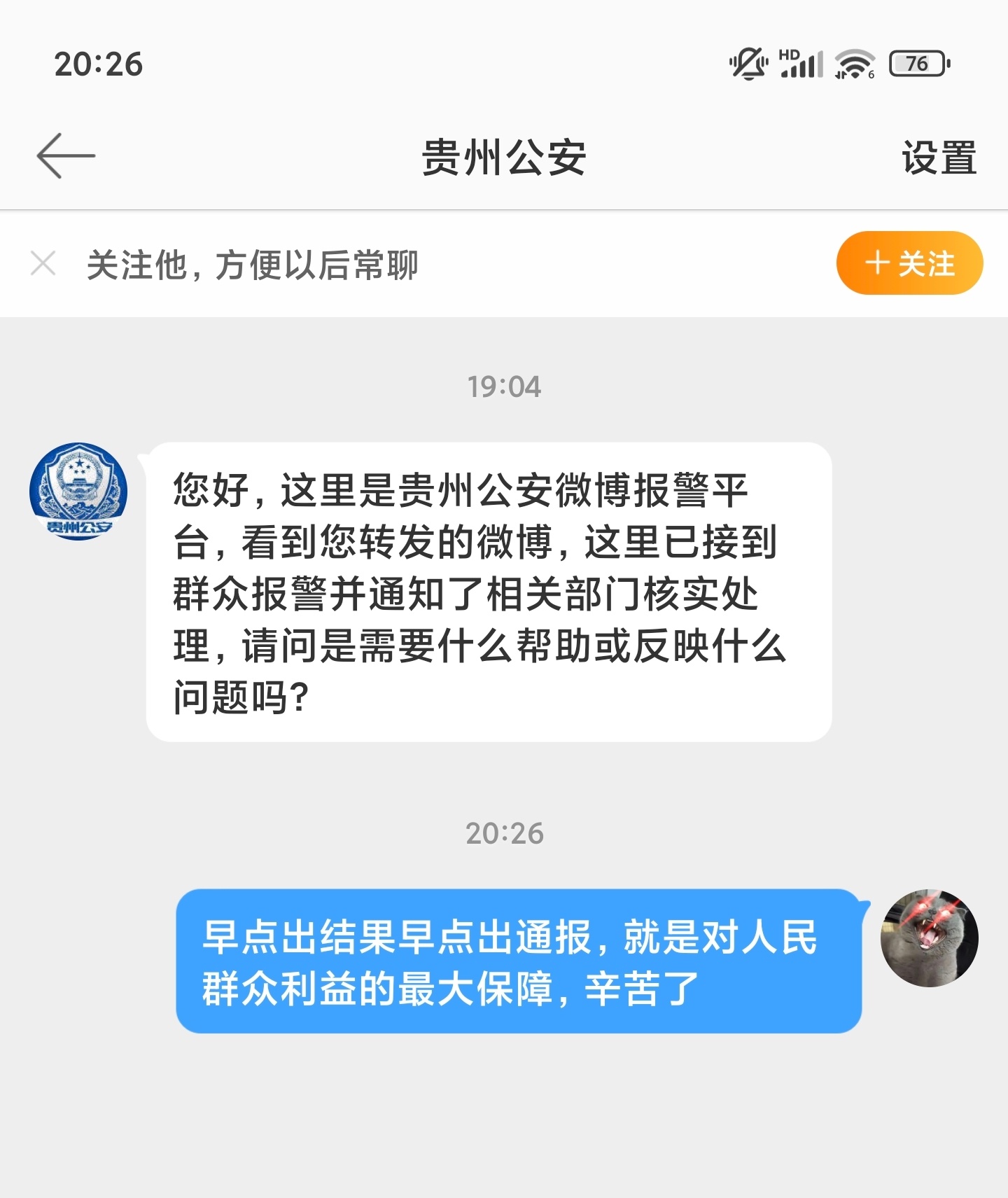

深入剖析这一现象,我们看到的是公共信任的结构性困境,当人们遇到疫情相关问题时,本能地寻求“官方渠道”解决,这本是对公共治理体系的天然信赖,但当正常渠道反馈不及时、信息不透明,或沟通存在障碍时,民众便会转向各种非正规途径,甚至创造出实际上并不存在的“权威部门”,这种无奈的“自我创造”,本质上是对现有信息渠道的一种无声抗议。

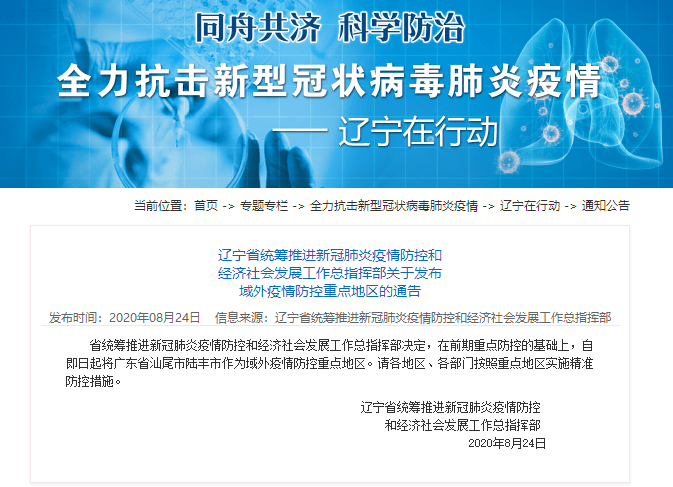

回顾我国疫情防控体系的建设历程,从2020年初的措手不及,到后来的常态化防控,信息发布机制不断完善,各地纷纷设立热线电话、开发健康云平台、建立社区沟通群,旨在打通信息传递的“最后一公里”。“上海疫情局贵阳分局电话”这样的搜索词仍然存在,说明信息壁垒尚未完全打破,公共服务与民众需求之间仍存在错位。

在贵阳,疫情防控体系自有其完整架构——市疾控中心、各区县防控办、社区网格员构成了三级响应机制,在上海,“随申办”、12345热线、健康云咨询等平台为市民提供着多渠道服务,两座城市都在用自己的方式构建防疫网络,而那个被误读的“上海疫情局贵阳分局”,恰如一面镜子,照出了跨区域信息协同的盲点。

从更广阔的视角看,这类误读现象揭示了数字时代公共服务的深层挑战,信息爆炸反而造成了新的信息孤岛,官方渠道的权威声音有时被淹没在海量真伪难辨的网络信息中,当人们习惯于“百度一下”时,搜索引擎成了数字时代的“万能办事处”,而它的算法逻辑与公共服务的人性化需求之间,存在着难以忽视的张力。

要破解这一困境,需要公共治理理念的深刻变革,信息发布应从“被动应答”转向“主动预见”,提前研判民众可能产生的疑问与误解,通过多种渠道进行精准投放,服务渠道需要从“分散割裂”走向“整合协同”,打破地域与部门壁垒,实现疫情防控信息的互联互通,沟通方式应从“官方语言”转为“民众视角”,用通俗易懂的表达替代专业术语,用情感共鸣补充冰冷数据。

当某天,不再有人搜索“上海疫情局贵阳分局电话”这样充满认知错位的关键词,不是因为疫情消失了,而是因为公共服务的阳光已经照进了每个角落,让迷途者不再需要自行摸索,那个永远无法接通的电话号码,终将成为历史进步的一个小小注脚,见证着我们这个时代公共信任重建的曲折历程。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏