2022年,河南郑州这座承载着3600年商都历史的现代都市,因一场突如其来的疫情被迫按下暂停键,封城——这个沉重而复杂的决策背后,是千万普通人的日常生活被重构,也是一座城市在危机中迸发出的惊人韧性,当喧嚣的街道归于沉寂,当繁忙的地铁不再轰鸣,郑州用静默的姿态书写了一部关于生存、责任与希望的史诗。

决策背后:科学防控与民生保障的艰难平衡

5月初,奥密克戎变异毒株如暗夜潜行的幽灵突袭郑州,流行病学调查显示,本轮疫情存在明显的社区传播链,单日新增本土确诊病例一度突破50例,郑州市疫情防控指挥部在专家团队建模评估后确认:若不采取果断措施,疫情将在7天内扩散至全省,5月10日零时,郑州宣布实行“静态管理”——这座常住人口超1260万的特大城市,进入了前所未有的封控状态。

封城绝非简单的“一关了之”,郑州市政府同步启动了五级保供体系:建立1300个临时物资供应点,组织2800辆配送车辆,确保每日2500吨生活物资流通,更令人动容的是,各个社区自发形成的“邻里互助网”——在金水区某小区,居民们通过微信群统计需求,志愿者化身“代购骑士”,为独居老人送去药品,为婴幼儿家庭调配奶粉,这种自上而下的制度安排与自下而上的民间自救,共同构筑起特殊时期的生活保障线。

静默中的坚守:那些被重新定义的“平凡英雄”

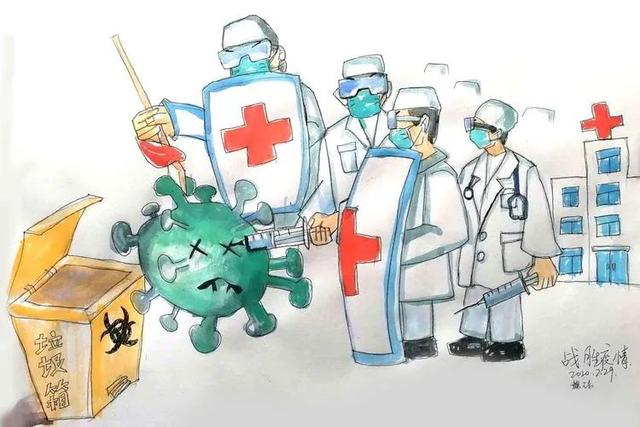

封城期间,郑州街头最忙碌的不再是上班族,而是身着防护服的“大白”,28岁的护士李梦洁连续40小时核酸采样后晕倒在场馆,醒来第一句话是“我的试管封箱了吗”;外卖骑手张师傅每天骑行超200公里,却因封控政策无法回家,只能在桥洞下搭帐篷过夜;社区书记王建国带着降压药驻守办公室,手机里存着387位独居老人的紧急联系方式。

教育系统在48小时内完成了线上教学转换,郑州市第九中学的数学老师刘培军,在空无一人的教室里对着手机直播授课,他说:“对着桌椅讲课确实奇怪,但听到学生弹幕互动,就觉得值了。”这种跨越物理隔阂的知识传递,让封控期的郑州依然保持着思想的流动。

经济脉搏的顽强跳动:危机中孕育新机

封城给郑州经济带来巨大冲击,数据显示,4月社会消费品零售总额同比下降11.2%,航空港区重点企业面临供应链断裂风险,但危机中往往孕育着转机:经开区某汽车零部件企业连夜改造生产线,转型生产防护面罩;中原万达广场将200余家商户搬上直播平台,开创“云逛街”模式;传统烩面馆开辟“中央厨房+社区配送”新路径,单日预制菜销量反超堂食。

更值得关注的是,这次封控成为城市治理能力的试金石,郑州率先启用“货车电子通行证系统”,确保应急物资运输畅通;开发“核酸检测结果智能追踪平台”,将结果等待时间从12小时压缩至4小时,这些创新实践为后疫情时代的城市管理留下了宝贵遗产。

情感联结:隔离空间隔不断的人间温暖

在物理空间被隔离的日子里,情感联结反而更加紧密,5月20日这个普通日期,因谐音“我爱你”成为郑州人表达情感的特殊契机,封控小区居民在阳台集体合唱《我和我的祖国》,无人机为抗疫护士送去结婚纪念日戒指,中学生用灯光在窗口拼出“郑州加油”……这些微小而确切的温暖,构成了城市记忆中最柔软的部分。

心理援助热线在封控期间接听量激增300%,但令人欣慰的是,超过40%的来电者是咨询如何成为志愿者,这种从“受助者”到“助人者”的身份转变,彰显着这座城市的精神品格。

重启与反思:在伤痛中成长的城市智慧

经过26天全力攻坚,郑州于6月5日解除封控,走出家门的市民发现,梧桐树更绿了,街角蔷薇开得正艳,而某些改变已悄然发生:写字楼里兴起弹性工作制,公园里健身人群间隔自觉保持2米,扫码测温成为新的生活礼仪。

这场封城带给我们的不仅是伤痛记忆,更是深刻启示:现代城市既要建设四通八达的高铁网络,也要构筑应对危机的应急体系;既要追求经济发展的高速增长,也要守护市民生活的底线尊严,郑州用它的实践证明,一座真正伟大的城市,不在于从未遭遇困境,而在于每次跌倒后都能带着教训与智慧重新站起。

当二七纪念塔的钟声再次敲响,当玉米楼夜景重新点亮,郑州正在将这段特殊经历转化为前进的动力,这座城市和它的人民用行动诠释:封城封住的是病毒流动的通道,封不住的是对美好生活的向往,是中原大地上那份穿越千年风雨仍生生不息的坚韧与希望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏