截至2023年,香港累计报告新冠肺炎确诊病例逾280万例,其中死亡病例超过1.4万例,这一数字背后,是香港这座国际都市在疫情中经历的严峻考验,根据香港特区政府卫生署卫生防护中心最新统计,2024年以来的本地病例以奥密克戎变异株BA.5亚型为主,单日新增曾一度突破3万例,近期虽回落至每日约2000例,但病毒传播链仍未被完全切断。

香港疫情发展脉络与关键节点

香港的疫情发展可分为四个阶段:

-

初期输入防控阶段(2020-2021年)

依托2003年SARS防控经验,香港通过口岸筛查和隔离措施成功压制早期疫情,2020年全年仅确诊约8500例,但2021年初因境外输入病例引发社区传播,日均病例突破150例。 -

第五波疫情爆发(2022年初)

奥密克戎变异株导致疫情呈几何级数增长,2022年2月单日新增确诊飙升至5.6万例的峰值,养老院和公立医疗系统承压,临时方舱医院和社区隔离设施紧急启用。 -

动态清零转向社会复常(2022下半年)

随着疫苗接种率提升(截至2023年9月,三针接种率达84%),政府逐步放宽社交距离措施,但2022年12月仍出现反弹,单日新增再度破万。 -

后疫情监测阶段(2023年至今)

病毒检测策略调整为重点人群监测,2023年第二季度通过污水检测发现隐形传播链较上月增加17%,提示社区存在持续传播风险。

当前防控体系与科学应对

香港特区政府通过多维度构建防疫网络:

- 分级诊疗制度:轻症患者通过指定诊所分流,重症优先收治北大屿山医院感染控制中心

- 疫苗屏障强化:为长者及儿童设立社区接种专场,12岁以上人群首针接种率达98%

- 跨境防疫协调:与内地建立“健康码”互认机制,2023年第一季度入境隔离期逐步缩减至“0+3”

疫情对香港社会的深层影响

-

经济结构变革

零售业销售额在2022年同比下跌14.6%,但数字经济逆势增长23%,远程办公普及率较疫情前提升5倍。 -

医疗系统进化

公立医院负压病床增至5600张,穿戴式体温监测设备在安老院舍覆盖率已达100%。 -

市民主体意识提升

社区自助消毒站网络覆盖全港18区,市民自发组建的防疫物资互助群组超3800个。

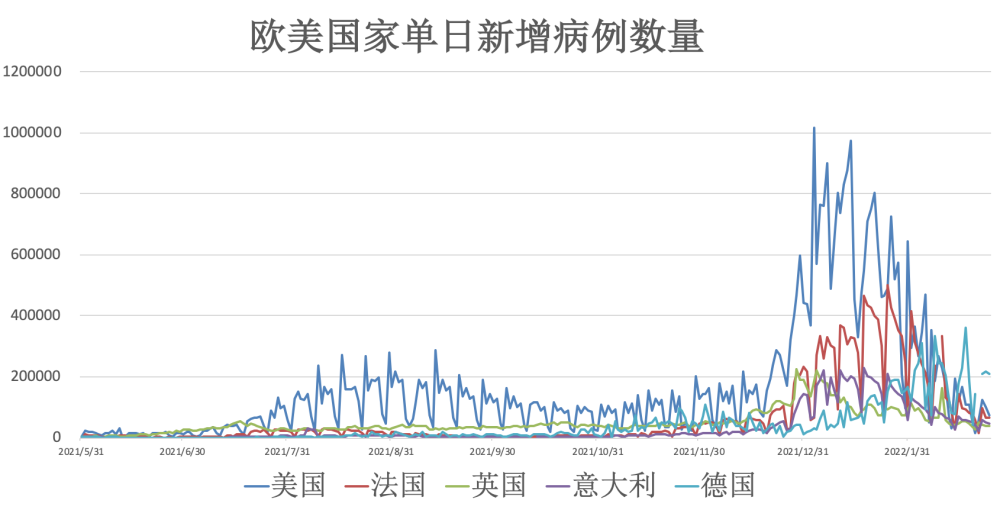

国际比较与香港特色防疫模式

相较于新加坡的“与病毒共存”策略,香港采取更谨慎的渐进式放开,其核酸检测能力已达每日30万次,超过伦敦(22万次/日)和纽约(25万次/日),但人均ICU床位仍仅约7.1张/10万人,低于东京(11.3张/10万人),这成为应对未来疫情的关键挑战。

未来防疫展望

香港大学公共卫生学院建模预测显示,2024年冬季可能出现新变异株引发的感染波峰,特区政府正推进三大战略:

- 建设P3+级别生物安全实验室提升病毒测序能力

- 将中医防治方案纳入公费医疗清单

- 在北部都会区规划中预留应急医疗用地

纵观香港抗疫历程,这座城市的疫情数据不仅是统计数字,更折射出公共卫生体系在压力测试中的进化轨迹,在精准防控与社会经济运行间寻找平衡,香港正探索具有国际都市特色的疫情应对范式,其经验对全球超大城市具有重要参考价值。

(注:本文数据来源于香港卫生防护中心月度报告、医管局统计年报及大学研究团队公开模型,截至2023年第三季度)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏