在人们的印象中,哈尔滨常被贴上“冰雪世界”“东方莫斯科”的标签——冬季的冰雕节、中央大街的欧式建筑、松花江上的冬日风光,无不吸引着全球游客,在这座城市的浪漫与活力背后,有一个更为关键的元素在默默支撑着市民的日常生活:疫苗,作为公共卫生体系的重要组成部分,哈尔滨的疫苗工作不仅是城市健康防线的重要一环,更是中国北方地区疾病防控的缩影,本文将深入探讨哈尔滨疫苗的历史发展、当前实践、社会影响及未来挑战,揭示这座冰雪之城如何构建起坚实的免疫屏障。

历史背景:从传统防疫到现代免疫

哈尔滨的疫苗故事可追溯至20世纪初,作为东北重要的交通枢纽,这座城市曾多次面临传染病威胁,如鼠疫、霍乱等,早在1910年,哈尔滨就因鼠疫大流行而成为中国近代公共卫生的起点之一——当时,伍连德博士领导的防疫工作开创了科学防控的先河,疫苗的引入则稍晚,在20世纪50年代,随着新中国卫生体系的建立,哈尔滨逐步推广牛痘疫苗、脊髓灰质炎疫苗等基础免疫项目,改革开放后,疫苗覆盖范围扩大,尤其是2003年“非典”疫情后,哈尔滨的免疫规划加速完善,形成了以疾控中心为核心、社区医院为基点的网络体系。

值得注意的是,哈尔滨的寒冷气候曾给疫苗储存与运输带来挑战,冬季低温可达零下30摄氏度,而疫苗通常需在2-8摄氏度的环境中保存,为此,当地创新了冷链物流技术,例如使用特制保温箱和实时温度监控系统,确保疫苗从生产到接种全程安全,这种因地制宜的努力,体现了哈尔滨在公共卫生领域的韧性。

当前实践:高效接种与公众参与

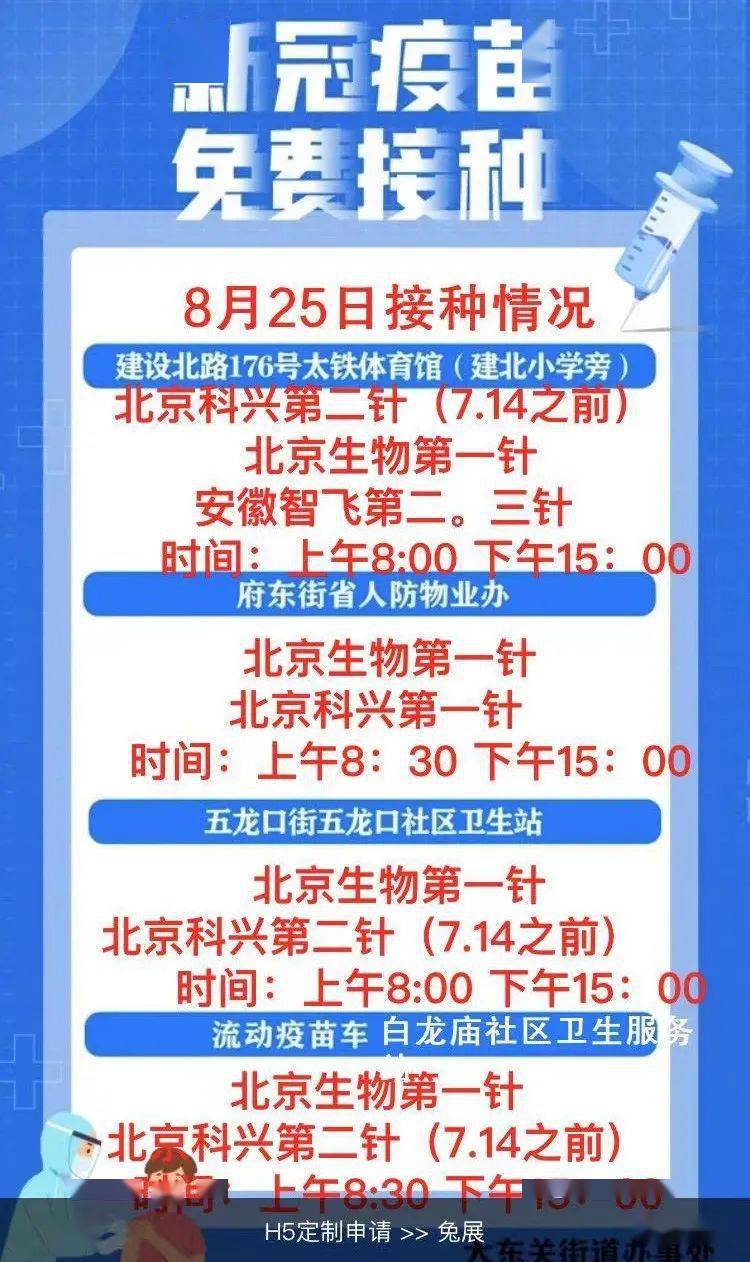

近年来,哈尔滨的疫苗工作进入高速发展阶段,以新冠疫苗接种为例,2021年以来,哈尔滨率先在黑龙江省启动大规模接种计划,设立临时接种点、移动接种车,甚至深入偏远乡村,截至2023年,哈尔滨累计接种疫苗超千万剂次,接种率位居全国前列,这一成就得益于多方面的协同努力:

- 政府主导与资源整合:哈尔滨市政府将疫苗接种纳入民生工程,通过财政补贴、媒体宣传等方式提升公众意识,在中央大街等热门景点设置接种点,结合文旅活动推广“接种有礼” incentives,让免疫工作更具亲和力。

- 科技赋能:哈尔滨利用数字化平台,如“健康哈尔滨”APP,实现预约、查询、提醒一站式服务,大数据分析帮助精准定位未接种人群,尤其关注老年人、儿童等弱势群体。

- 社区网格化治理:以社区为单位,基层医务人员入户讲解疫苗知识,消除公众疑虑,在哈尔滨的俄式老街区里,多语言宣传材料(如中俄双语)也照顾到外籍居民的需求。

这些措施不仅提升了效率,还强化了公众信任,一位当地居民在接受采访时表示:“以前觉得疫苗离生活很远,但现在它就像冬天的暖气一样,成了必不可少的保障。”

社会影响:健康公平与城市韧性

疫苗的普及深刻影响了哈尔滨的社会生态,它促进了健康公平,哈尔滨作为东北老工业基地,存在城乡差距和人口老龄化问题,通过免费接种政策和偏远地区巡回医疗,疫苗帮助缩小了健康鸿沟,在依兰县等农村地区,儿童免疫规划覆盖率已超95%,显著降低了麻疹、乙肝等疾病的发病率。

疫苗增强了城市韧性,在新冠疫情中,哈尔滨虽面临境外输入压力,但高接种率有效遏制了重症率,保障了经济和社会稳定,2022年冰雪节期间,疫苗接种成为旅游安全的重要支撑,吸引游客量同比恢复至疫前水平,这证明,疫苗不仅是医疗问题,更关乎城市形象与发展活力。

疫苗工作还培育了公众科学素养,哈尔滨的高校和科研机构(如哈尔滨医科大学)常举办科普讲座,将复杂的免疫学知识转化为通俗内容,这种“软实力”建设,让市民从被动接种转向主动参与,形成了良性循环。

挑战与未来展望

尽管成就显著,哈尔滨的疫苗工作仍面临挑战,一是疫苗犹豫现象,部分人群对新技术(如mRNA疫苗)存有疑虑,需通过透明沟通化解误解,二是冷链物流的可持续性,极端气候可能增加运输成本,需进一步优化绿色能源方案,三是新型传染病威胁,如流感变异毒株,要求哈尔滨加强疫苗研发和国际合作。

展望未来,哈尔滨可依托“一带一路”节点城市优势,与俄罗斯、韩国等邻国共享疫苗数据与技术,结合智慧城市建设,推动AI预测接种需求、无人机配送等创新,更重要的是,疫苗应融入“健康哈尔滨”长期战略,从免疫扩展至慢性病预防,打造全生命周期健康管理。

哈尔滨的疫苗故事,远不止于医疗技术,它是一座城市在冰雪之下焕发的温暖力量,从历史防疫到现代接种,从政府行动到市民参与,疫苗已成为哈尔滨隐形的基础设施,守护着千家万户的烟火气,正如一位本地医生所言:“疫苗让这座冰城有了温度。”在未来的征程中,哈尔滨将继续以科学为盾,以人文为核,让免疫屏障成为城市骄傲的新名片。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏