引言:疫情的时间迷雾

2020年初以来,全球新冠疫情彻底改变了人类的生活方式,随着疫苗接种的推进和病毒变异的不确定性,人们反复追问:疫情何时才能彻底结束?尤其是“明年5月”这个时间点,是否可能成为疫情的终点?本文将从科学预测、全球防控进展、社会适应性等多角度,深度剖析这一问题的可能性。

科学预测:病毒演变的复杂性

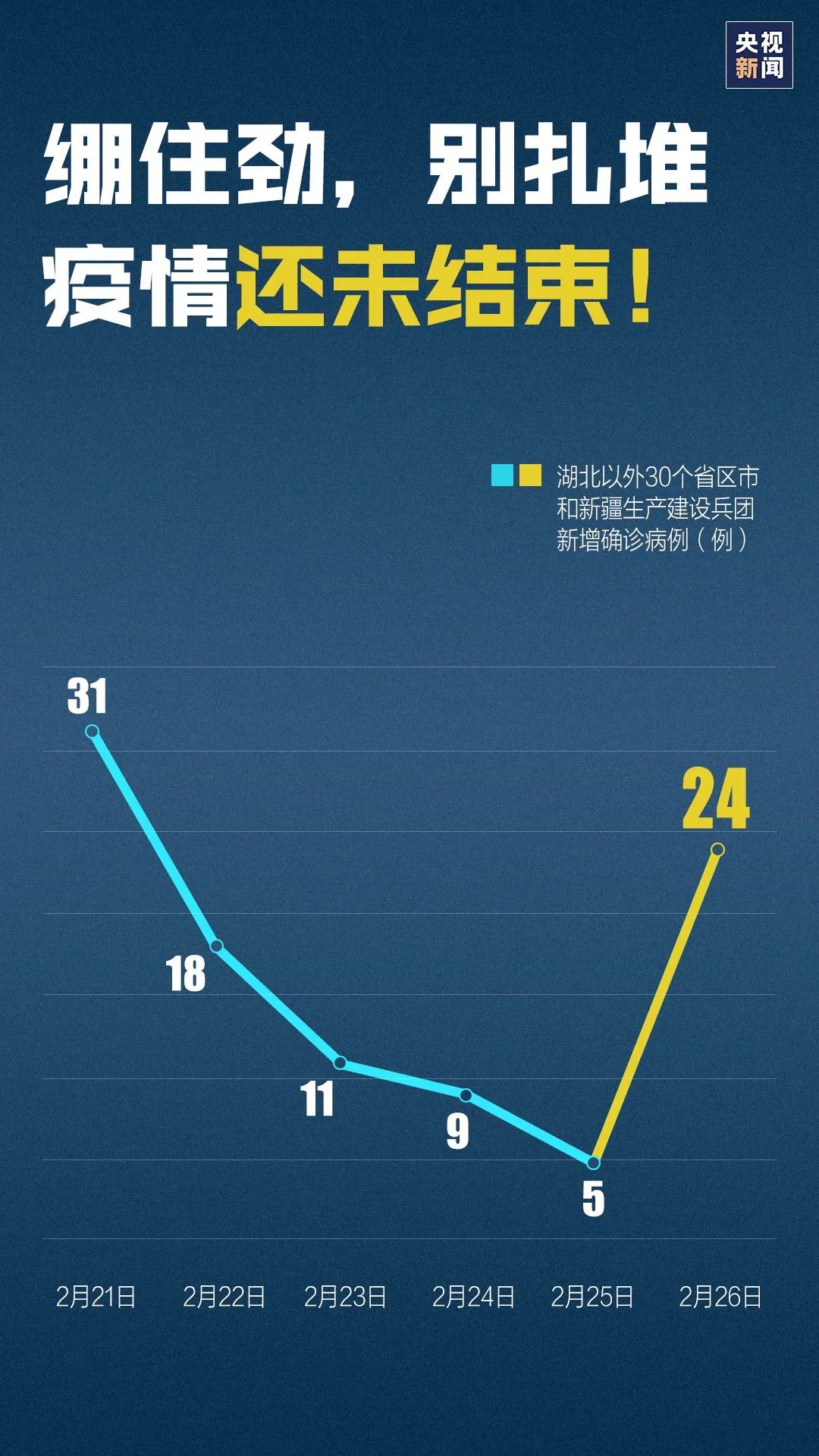

疫情结束与否,首先取决于病毒本身的演变规律,世界卫生组织(WHO)和多国疾控专家指出,新冠病毒可能逐渐“流感化”,但完全消失的概率极低,奥密克戎变异株的出现证明了病毒的高变异性,而未来可能出现的新变种仍是未知数。

从时间上看,明年5月是一个基于季节性规律的推测,冬季通常是呼吸道疾病高发期,而春夏之交的5月可能因气温升高、人群户外活动增加而降低传播风险,但这一规律并非绝对——2021年印度春季疫情暴发便打破了“高温灭毒”的假设,单纯依赖季节预测并不可靠。

全球防控:不平衡的疫苗接种与医疗资源

疫情结束的另一个关键因素是全球防控合作,高收入国家疫苗接种率较高(如中国全程接种率超85%),但非洲等地区接种率仍低于20%,这种不平衡可能导致病毒在薄弱地区持续变异并反向输入发达国家。

若全球疫苗分配和公共卫生措施能在2023年前显著改善,明年5月或许能看到大范围疫情缓和的迹象,但若部分地区因经济或政治原因放松管控,疫情局部暴发的风险仍将存在。

社会适应性:从“清零”到“共存”的转型

疫情“结束”并非指病毒完全消失,而是社会如何与之共存,中国坚持“动态清零”政策,而欧美多国已转向“与病毒共存”,这种差异意味着,即使明年5月全球疫情整体趋缓,不同地区的“结束”定义也可能不同。

中国可能会在疫情防控与经济发展间寻求更精细的平衡,逐步放宽国际旅行限制;而欧美国家可能进一步淡化社交隔离措施,公众的心理适应同样重要——即使病毒威胁降低,人们对聚集活动的谨慎态度可能长期存在。

关键变量:特效药与长效疫苗的突破

科技突破是缩短疫情周期的重要变量,多款新冠口服药(如辉瑞Paxlovid)已投入使用,若能大幅降低重症率,将显著减轻医疗系统压力,针对变异株的二代疫苗和鼻喷疫苗等新技术也在研发中。

如果这些医疗手段在2023年初实现大规模应用,明年5月疫情得到有效控制的可能性将大大提高,但药物分配和公众接受度仍是挑战。

现实挑战:经济复苏与政治意愿

疫情结束不仅是一个医学问题,更是一个社会经济问题,全球供应链中断、通货膨胀压力、政府债务攀升等因素,可能迫使一些国家提前放松管控,欧洲多国为复苏旅游业已放宽入境限制,这可能增加疫情反弹风险。

政治意愿同样关键,全球协作如疫苗专利豁免、病毒溯源合作等若推进缓慢,将延缓疫情终结的进程。

谨慎乐观中的理性期待

综合来看,疫情在明年5月“完全结束”的可能性较低,但有望进入低水平流行阶段,人类或许将告别大规模封锁和恐慌,但需学会与病毒长期共存,未来几个月的关键任务包括:加速全球疫苗公平分配、加强变异株监测、推动医疗资源优化配置。

正如世卫组织总干事谭德塞所言:“疫情的终点不取决于时间,而取决于我们的行动。”对于普通人而言,保持科学防护意识、积极接种疫苗、适应新常态,才是应对不确定性的最好方式。

本文基于公开数据和专家观点原创分析,未经许可禁止转载。

通过多维度解读,我们希望为您提供一个理性而深入的视角——疫情终将过去,但路径可能比预期更加曲折。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏