2024年12月,广州这座南中国的重要经济枢纽和人口超两千万的超大城市,再次面临新冠疫情的考验,尽管全球疫情已进入常态化管理阶段,但新冠病毒的变异和冬季传播风险仍不容忽视,广州在本月出现的疫情波动,不仅反映了病毒传播的复杂性,也凸显了城市公共卫生体系的应对能力和市民的配合精神,本文将基于科学数据和官方信息,回顾这一时期的疫情发展、防控措施及社会影响,并探讨其独特性。

疫情背景与传播特点

2024年12月初,广州报告了新一轮新冠疫情,主要涉及奥密克戎亚变种JN.1,该变种具有更强的免疫逃逸能力和传播速度,疫情最初在白云区和天河区的密集社区及交通枢纽点爆发,随后扩散至其他区域,据广州市卫生健康委员会数据,本月累计报告确诊病例约5,000例,其中轻症和无症状感染者占95%以上,重症率较低,无死亡病例,与2022年的疫情高峰相比,本次疫情传播链更清晰,但冬季低温、人口流动增加(如年终商务活动和元旦假期准备)加剧了防控难度。

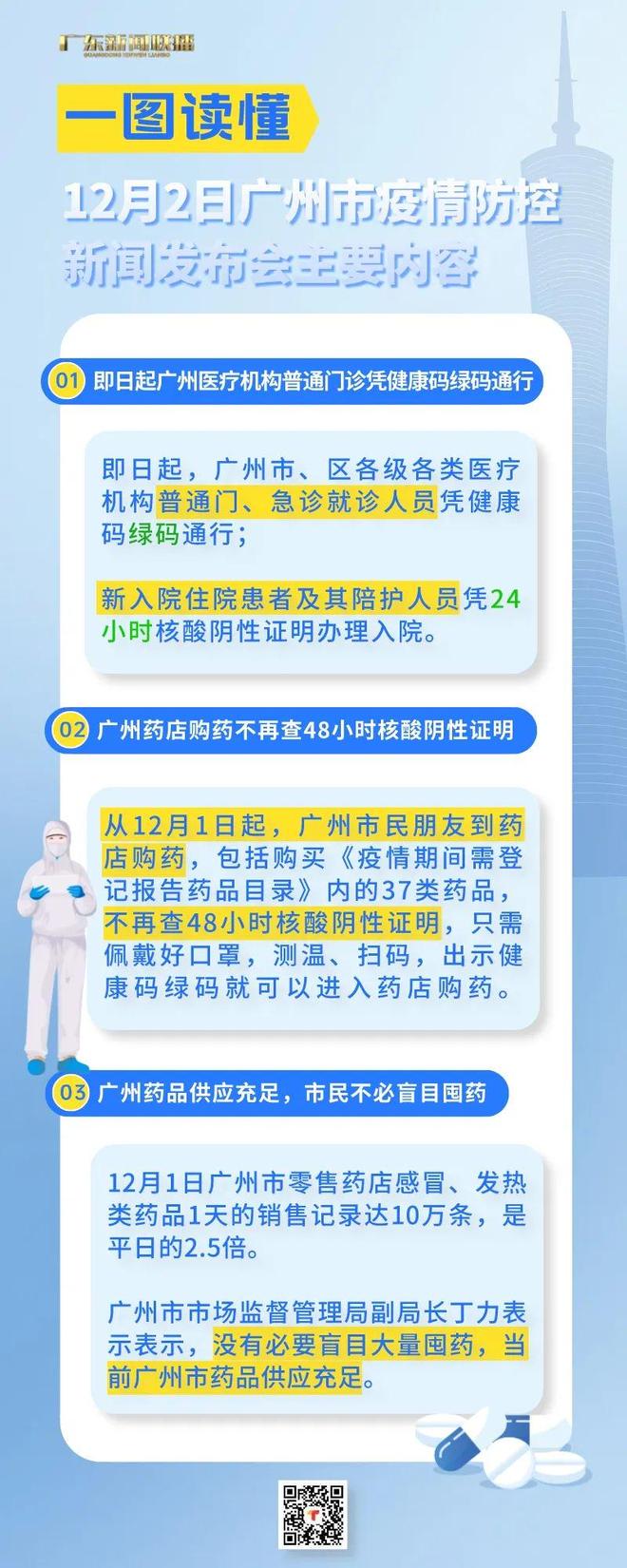

防控措施:精准与科学并重

广州政府迅速响应,采取了“科学精准、动态清零”的优化策略,避免了全面封控,关键措施包括:

- 强化监测与预警:扩大核酸检测点覆盖,尤其在机场、火车站和学校等重点场所实施常态化筛查,利用大数据和人工智能追踪密切接触者。

- 分级管控:对高风险区域实施短期封闭管理,中低风险区则推广“抗原自测+核酸确认”模式,减少社会停摆,白云区部分街道暂停大型集会,但商业活动基本正常。

- 疫苗接种推动:重点针对老年人和免疫力低下群体,加强第四剂疫苗和特异性疫苗的接种,全市接种率超90%。

- 公共服务调整:医院推行分诊制度,确保非新冠患者就医需求;学校采取线上线下混合教学,保障教育连续性。

这些措施体现了广州从过去疫情中汲取的经验,注重平衡经济生活与公共卫生,避免了“一刀切”的弊端。

社会与经济影响

疫情对广州的社会经济带来短期波动,但整体可控,零售业和餐饮业受到一定冲击,尤其是人流密集的商圈,但电商和配送服务需求激增,部分抵消了损失,政府出台了小微企业补贴和税收减免政策,以稳定就业市场,市民情绪总体平稳,社交媒体上广泛传播防疫知识,志愿者组织积极参与物资配送,彰显了城市凝聚力,值得一提的是,广州作为国际贸易中心,港口和物流系统保持高效运转,未出现大规模供应链中断。

独特性与启示

2024年12月的广州疫情在全球疫情常态化背景下独具特色:它不再是“危机模式”,而是整合为城市治理的一部分,广州通过科技赋能(如5G健康码和智能机器人消毒)和公众参与,实现了快速响应,与2022年相比,本次疫情更强调“韧性城市”建设,即适应病毒共存而非彻底消除,世界卫生组织专家指出,广州的经验为全球超大城市提供了范本,显示如何以最小成本控制疫情。

2024年12月的广州疫情是一次成功的压力测试,证明了科学防控和市民合作的重要性,尽管挑战犹存,但广州的应对策略强化了公共卫生体系,为未来可能出现的健康危机奠定了坚实基础,随着2025年的到来,这座城市将继续在疫情防控与经济发展间寻找平衡,迈向更 resilient(有韧性)的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏