一则“广州确诊病例到重庆”的消息引发广泛关注,该病例的跨省流动轨迹再次敲响警钟:疫情防控不容丝毫松懈,本文将梳理事件经过、重庆的应急响应措施,并探讨其背后的公共卫生意义。

事件背景与轨迹追踪

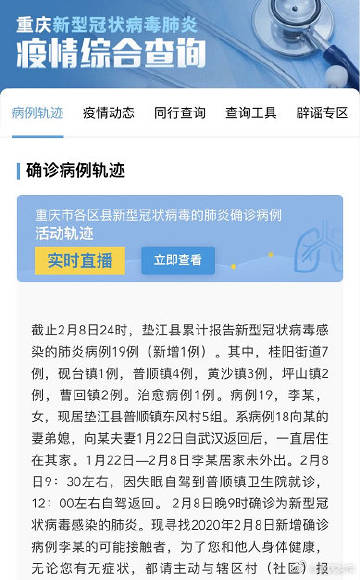

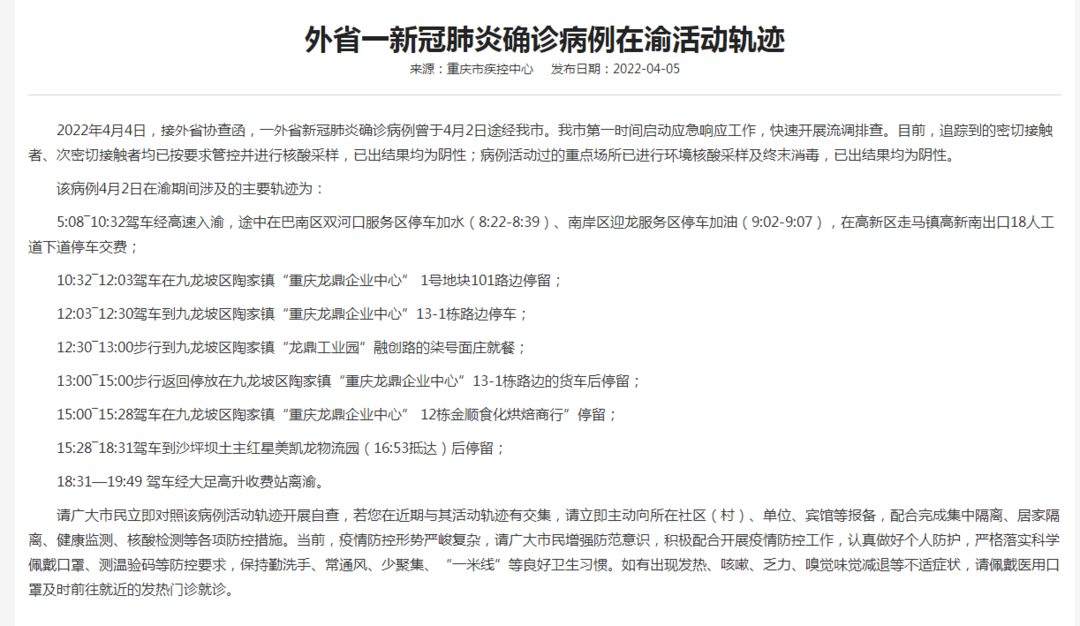

据重庆市卫健委通报,该病例为广州市某区一名中年男性,于X月X日乘高铁从广州南站抵达重庆西站,其在重庆期间曾前往渝中区、江北区的多个公共场所,包括商业中心、餐饮店及公共交通站点,X月X日,该病例因发热症状前往医院就诊,核酸检测结果呈阳性,后被确诊为新冠肺炎轻型患者。

重庆市疾控部门迅速启动流调机制,通过大数据追踪、社区排查及监控调取,详细还原了其活动轨迹,初步调查显示,该病例在重庆停留期间接触人员较多,但全程佩戴口罩,且大部分场所严格落实了扫码、测温等防控措施,截至X月X日,已排查密接者XX人、次密接者XXX人,均已被隔离观察,首次核酸检测结果均为阴性。

重庆的应急响应:快速、精准、透明

事件发生后,重庆市立即启动应急预案,采取多项措施遏制潜在传播风险:

- 精准封控与消杀:对病例涉及的场所实施临时管控,并进行环境采样和全面消杀,某商场暂停营业一天,相关区域开展终末消毒。

- 扩大筛查范围:在渝中区、江北区增设临时核酸检测点,对重点人群开展免费筛查,同时鼓励市民主动报备行程。

- 信息实时公开:通过官方媒体、社交媒体等渠道多次发布病例轨迹和防控进展,避免谣言传播,保障公众知情权。

- 跨区域协作:与广东省疾控部门保持联动,共享流调信息,确保溯源工作无缝衔接。

重庆的响应速度与透明度获舆论肯定,有市民表示:“虽然有点紧张,但看到政府行动这么快,心里反而踏实了。”

跨省流动与疫情防控的挑战

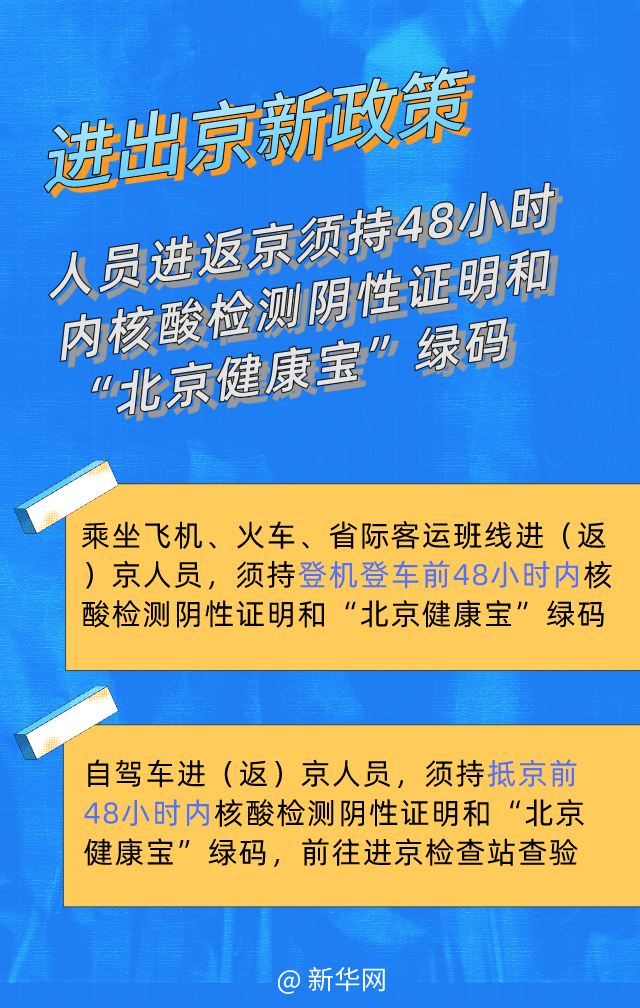

此次事件再次凸显跨省流动对疫情防控的挑战,广州与重庆同为超大城市,人员往来频繁,尽管两地均实行“健康码互通”“核酸证明查验”等措施,但奥密克戎变异株的强传染性仍可能导致破防风险。

专家指出,此类案例并非孤例,近期国内多地疫情均与跨省流动相关,如旅游、商务出行等,这要求各地进一步强化协同机制:

- 完善区域联防联控:建立更高效的信息共享平台,缩短流调响应时间。

- 优化交通节点管理:在机场、火车站等关口加强筛查,推广“落地检”等做法。

- 提升公众防护意识:引导减少非必要跨省出行,落实个人防护责任。

公共卫生启示:常态化防控需“刚柔并济”

“广州确诊病例到重庆”事件也为常态化防控提供了重要启示:

- 刚性措施不可放松:扫码、测温、核酸检测等基础措施仍需严格执行,尤其在人员密集场所。

- 柔性管理体现温度:避免“一刀切”封控,通过精准施策减少对经济和社会生活的影响,重庆此次未采取全域静默,而是聚焦重点区域,体现了科学防控的理念。

- 长期 preparedness:加强公共卫生体系建设,包括提升基层医疗机构的哨点功能、储备应急物资、开展多场景演练等。

疫情尚未结束,防控不可大意,广州确诊病例到重庆事件既是一次压力测试,也是一次实战演练,它提醒我们:只有坚持动态清零、科学施策、全民参与,才能守住来之不易的防控成果,随着防控经验的积累和技术的升级,我们有信心更好地统筹疫情防控与经济社会发展。

(字数:约850字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏