沈阳,这座历史悠久的工业城市,在新冠疫情的反复冲击下,曾多次成为公众关注的焦点,每当疫情抬头,防控措施的实施总伴随着不同的声音,其中不乏批评与指责,沈阳因疫情管控被推上舆论的风口浪尖,引发广泛讨论,本文将从沈阳疫情背景、被批评的原因、应对措施及社会反思等方面展开分析,旨在提供一个客观的视角,探讨如何在危机中寻求平衡与进步。

沈阳疫情背景与舆论发酵

沈阳作为辽宁省的省会,人口密集,经济活跃,在疫情期间承担着重要的防控任务,自2020年以来,沈阳多次经历疫情反弹,尤其是2022年底至2023年初的奥密克戎变异株传播期间,当地采取了严格的封控、核酸检测和流动限制措施,这些措施虽旨在阻断病毒传播,却也带来了诸多不便,如部分居民生活物资供应紧张、就医通道受阻、中小企业经营困难等,随着社交媒体和网络平台的普及,民众的不满情绪迅速扩散,沈阳疫情被“骂”的现象逐渐升温,批评主要集中在防控政策的“一刀切”、执行过程中的不透明,以及个别基层工作人员的粗暴行为上,有报道称,某些社区在封控期间未能及时提供基本服务,导致居民怨声载道;还有网民质疑数据公布的及时性和准确性,认为这影响了公众信任。

被“骂”的深层原因分析

沈阳疫情应对被批评,并非空穴来风,而是多重因素交织的结果。政策执行与民众需求的脱节是核心问题,在快速变化的疫情下,防控措施往往需要灵活调整,但沈阳部分政策显得僵化,未能充分考虑弱势群体的需求,老年人、慢性病患者在封控期间面临就医难,这暴露了应急体系中的短板。信息沟通不畅加剧了公众焦虑,官方通报有时滞后或模糊,导致谣言滋生,民众对防控措施的理解和支持度下降。经济压力与社会疲劳也是重要因素,长达数年的疫情让许多沈阳居民身心俱疲,尤其是小商户和打工者,生计受到严重影响,防控措施被视作“雪上加霜”。网络舆论的放大效应不容忽视,在情绪化的传播中,个别事件被无限放大,如某社区工作人员与居民的冲突视频在网络上疯传,引发全网声讨,这反映了社会对公平与人性化的高度期待。

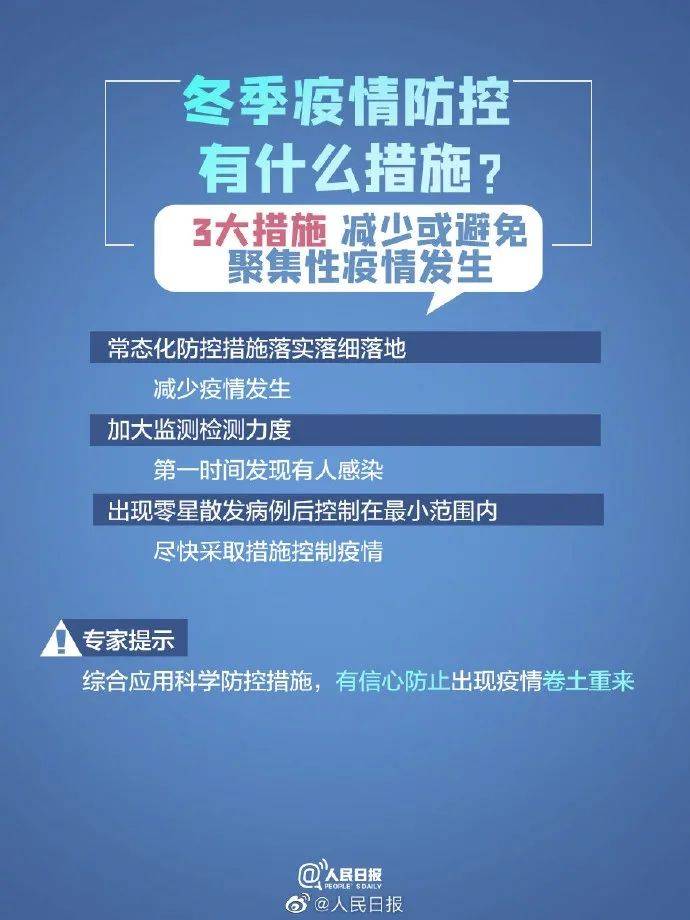

沈阳的应对与改进努力

面对舆论压力,沈阳相关部门也采取了一系列措施以平息争议,加强物资保供,设立绿色通道保障特殊人群就医;优化核酸检测流程,减少排队时间;通过新闻发布会和社交媒体及时澄清谣言,提升透明度,当地政府还开展了基层人员培训,强调“以人为本”的服务理念,以减少执行中的摩擦,这些努力在一定程度上缓解了矛盾,但也显示出疫情防控的复杂性:如何在保障公共安全的同时,兼顾经济民生,是一个需要持续探索的课题,沈阳的经验表明,危机管理不仅需要科学决策,还需加强社会协同,倾听民意。

社会反思与前行启示

沈阳疫情被“骂”事件,实则是对中国疫情防控体系的一次考验,它提醒我们,在突发公共卫生事件中,理性与包容至关重要,民众的批评不应简单视为对立,而是一种参与和监督,推动政府改进工作,社会也需认识到,疫情防控是全球性挑战,没有完美方案,只有不断优化的过程,沈阳的案例启示我们,未来应加强应急体系建设,提升数字化管理水平,例如利用大数据预测疫情趋势,实现精准防控;还要注重人文关怀,避免“硬核”措施伤及民生,更重要的是,构建政府与公众的信任桥梁,通过开放对话减少误解。

沈阳疫情中的批评声浪是社会发展中的正常现象,它既暴露了问题,也为前行提供了动力,在疫情常态化的背景下,我们应以史为鉴,凝聚共识,共同迈向更 resilient(有韧性)的未来,沈阳这座英雄城市,有能力在挑战中焕发新生,而每一次的“被骂”,或许正是成长的催化剂。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏