2021年夏季,南京禄口国际机场的疫情暴发,如同一块投入平静湖面的巨石,激起了全国范围的连锁反应,香港作为国际枢纽,其防疫政策在“动态清零”与“与病毒共存”之间反复摇摆,形成了独特的防疫图景,这两起事件看似独立,却共同揭示了全球疫情下中国面临的复杂挑战:如何在开放与防控之间找到平衡点?本文将从南京机场疫情暴发的根源、香港防疫政策的演变,以及两者对全国防疫体系的启示入手,深入探讨这一主题。

南京机场疫情:漏洞与教训

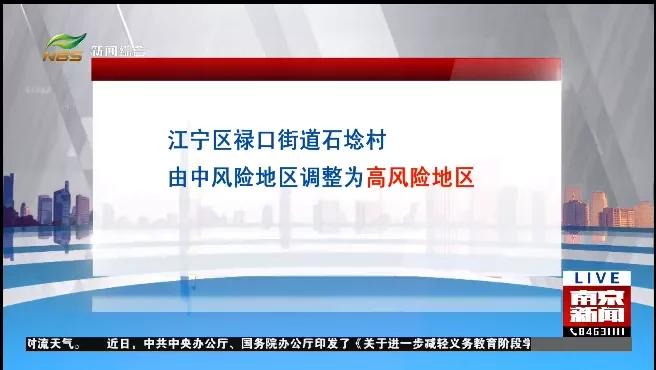

2021年7月,南京禄口机场因境外输入病例引发本土传播,迅速波及多个省份,暴露了机场作为“国门”的脆弱性,事件的根源在于管理疏漏:机场保洁人员国际与国内区域交叉作业,导致病毒从境外航班扩散至本土,数据显示,此次疫情在短短两周内造成超过500例本土感染,凸显了“外防输入”环节的短板。

更深层地看,南京机场事件反映了常态化防疫中的疲劳心态,随着疫情持续,部分环节的松懈使得高风险场所成为突破口,机场作为人流物流枢纽,其防疫标准本应最高,但实际操作中却因人员培训不足、监管不到位而失守,这一教训警示我们,防疫不能有丝毫侥幸,必须建立更严格的闭环管理,例如强化入境人员隔离、升级机场分区管控,并利用科技手段实现实时监测,南京疫情后,中国迅速调整策略,加强了对重点场所的筛查频率,这体现了“在战争中学习战争”的应变能力。

香港防疫政策:两难与探索

与南京的突发疫情不同,香港的防疫政策更像一场持久的拉锯战,作为国际金融中心,香港始终在“严防死守”与“逐步开放”之间挣扎,初期,香港借鉴内地的“动态清零”,实施严格隔离和追踪,成功压制多波疫情,但奥密克戎变异株的出现,让政策面临严峻考验:本地经济和社会压力呼吁放开;高疫苗接种率未能完全阻断传播,导致2022年初疫情大幅反弹。

香港的政策博弈核心在于平衡民生与防疫。“疫苗通行证”和社交距离措施虽有效,但也引发争议,部分市民担忧自由受限,相比之下,内地更强调统一行动,而香港因历史和国际地位特殊,需兼顾全球惯例,这种差异揭示了防疫的本质:没有放之四海而皆准的策略,唯有基于本地实际灵活调整,香港的经验显示,防疫政策需动态评估风险,例如通过分级防控和精准封控来减少社会成本,同时加强公共卫生教育以提升公众配合度。

构建更具韧性的防疫体系

南京机场和香港的案例,共同指向一个核心问题:如何在全球化背景下提升防疫韧性?南京事件提醒我们,防疫网络需全覆盖,从机场到社区,每个节点都应标准化管理,推广“数字哨兵”系统和快速检测技术,可以及早发现漏洞,香港的探索表明,政策需兼具科学性和人文关怀,比如为弱势群体提供额外保护,避免“一刀切”带来的次生灾害。

从长远看,中国防疫正从应急响应转向常态化治理,南京疫情后,全国机场升级了消杀和人员培训流程;香港则通过“与病毒共存”试点,为未来开放积累数据,这些经验强调,防疫不是孤立的战役,而是全球协作的一部分,中国作为负责任大国,可在疫苗援助、信息共享等方面发挥更大作用,同时以内地-香港合作为样板,探索区域联防联控新模式。

疫情是一面镜子,照见治理能力的强弱,南京机场的失守和香港政策的摇摆,虽带来阵痛,却推动了整体防疫体系的进化,我们需以更开放的心态学习教训,以更创新的手段应对变局,才能在疫情迷雾中走出一条安全与发展并重的道路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏