2021年底至2022年初,西安与南京两座历史名城相继经历了新冠疫情的严峻考验,西安在2021年12月爆发大规模本土疫情,全城封闭管理;南京则在2022年夏季面临Delta变异株的冲击,通过快速响应控制了传播,这两座城市的抗疫历程,不仅展现了现代城市应对突发公共卫生事件的能力,更折射出中国社会治理的进化与人文精神的闪光,本文将从疫情响应、社会影响、经验传承等角度,探讨这两场“战疫”背后的深层启示。

西安疫情:古都的“封城”坚守

2021年12月,西安因Delta变异株导致本土病例激增,不得不实施自2020年武汉以来最严格的封控措施,这座拥有1300万人口的城市按下“暂停键”,社区封闭、交通中断、全民核酸筛查持续开展,尽管初期出现物资配送紧张、就医流程不畅等问题,但通过政府协调与志愿者动员,一周内便优化了保障体系,社区“爱心蔬菜包”的发放、线上医疗咨询平台的搭建,逐步缓解了民生压力。

西安抗疫的关键在于“以静制动”,通过大规模流调与多轮核酸筛查,切断了传播链;借助数字技术推行“一码通”管理,确保了防控精度,尽管封城造成短期经济损耗——2022年第一季度西安GDP增速放缓至2.7%,但最终用26天实现社会面清零,证明了极端情况下“动态清零”策略的可行性,这场战役也暴露出超大城市治理的短板:应急物资储备机制、慢性病患者就医通道等需进一步优化。

南京抗疫:精准防控的“闪电战”

2022年7月,南京禄口国际机场成为疫情暴发点,导致本土病例扩散至多个省份,与西安的“全域静态”不同,南京采取“精准围剿”策略:仅封控重点区域,维持大部分社会运转;通过基因测序快速锁定病毒来源,3天内完成全市930万人核酸筛查;同时严控出境通道,防止外溢,这种“快准狠”的模式,在14天内便控制住疫情,经济影响降至最低。

南京的成功得益于2021年广州、上海等地经验的传承,采用“黄码”管理制度限制风险人群流动,建立“发热门诊哨点”预警系统,并发动基层网格员进行精细化排查,值得一提的是,南京在保障物流畅通方面的创新——设立“应急物资中转站”,确保封控区物资供应不断链,这后来被多个城市借鉴。

双城对比:抗疫模式的进化与反思

西安与南京的抗疫实践,体现了中国从“全面封控”到“科学精准”的策略演进,西安模式侧重于“阻断”,通过社会代价换取时间窗口;南京模式则强调“控点”,以更高治理成本维护整体运行,两种模式各具适应性:西安适用于源头不明、扩散风险高的初期阶段;南京则更适配病毒溯源清晰、传播链可控的场景。

共同经验在于:一是基层动员能力,两城均依托社区网格与志愿者体系,西安动员了5.6万志愿者参与配送,南京组织基层干部驻守核酸点;二是科技赋能,健康码、行程轨迹大数据成为核心工具;三是区域协同,南京疫情外溢后,周边城市立即启动联防联控,避免了更大规模扩散。

启示:构建韧性城市的未来之路

双城抗疫经验表明,现代城市需建立“平战结合”的公共卫生体系,这包括:健全应急物资储备网络,建立跨部门数据共享平台,完善基层医疗“哨点”布局,同时加强公众危机教育——正如西安市民在封城后期自发组织的“邻里互助群”,展现了社会自组织力量。

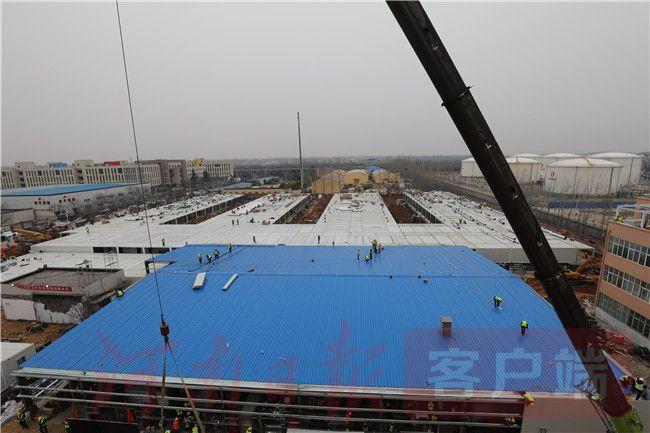

从西安到南京,中国城市正将抗疫经验转化为长期治理智慧,南京在疫情后推出的“公共卫生应急指挥数字平台”,西安建设的方舱医院常态化储备机制,均为未来应对突发疫情提供了范式,这些探索不仅关乎疫情防控,更关乎城市在气候变化、经济波动等多元风险中的韧性建设。

历史名城的故事证明:人类与病毒的斗争,不仅是科学战役,更是文明进步的阶梯,当西安城墙与南京秦淮河历经风雨依旧屹立,两座城市用行动诠释了——真正的韧性,源于对经验的总结,以及对每一个生命的敬畏。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏