从南京南站开往合肥南站的高铁上,我邻座的女士每隔半小时就点亮手机屏幕,反复确认自己的健康码颜色,这趟不足一小时的旅程中,这种无声的焦虑在车厢里弥漫——健康码,这个数字化时代的通行证,颜色成了决定我们行动自由的关键。

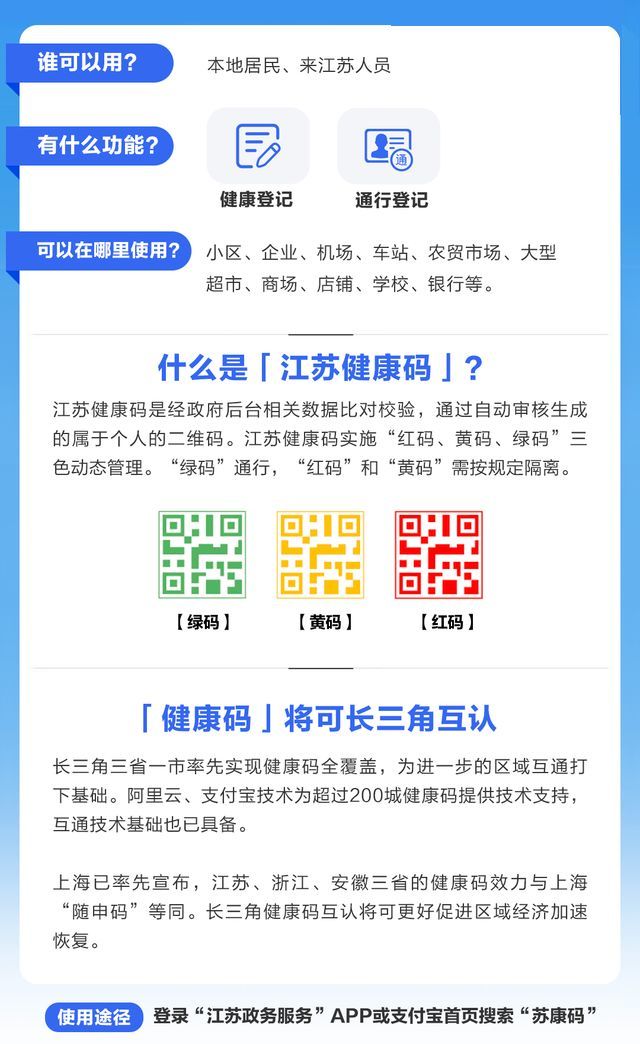

健康码的颜色逻辑,本质上是一套精密的风险评估体系,绿色代表安全,黄色提示风险,红色则意味着限制,但跨省出行时,许多人心中都会浮现这样的疑问:从南京到合肥,我的健康码会变色吗?

健康码的底层逻辑

要理解健康码的跨省变化,首先需要明白其工作原理,健康码的颜色并非随机分配,而是基于用户行程轨迹、疫情风险区域划分、接触史等多维度数据,通过特定算法生成的动态评估结果,当一个人从南京前往合肥,两地的防疫系统会进行数据交换与风险重估,这就可能导致健康码颜色的变化。

根据安徽省防疫政策,外来人员抵达后,其健康码状态会依据出发地风险等级重新判定,即使从南京低风险区域出发,若行程卡显示过去14天内曾到过中高风险地区,健康码仍可能变为黄色或红色。

跨省出行的现实考量

从南京到合肥,直线距离不过150公里,高铁最快仅需37分钟,但这段短途旅程中,健康码可能面临三次关键“考验”:出发前在南京的初始状态、抵达合肥时的即时评估、以及在合肥停留期间的持续监测。

我的一位朋友上个月亲身经历了这一过程,他在南京持有绿色健康码,但在抵达合肥后,因所居住的南京街道被划为“防范区”,他的健康码在合肥系统中显示为黄色,尽管他反复解释南京的绿码状态,但合肥的防疫人员明确表示:“以本地系统显示为准。”

这种情况并非孤例,各地防疫政策存在细微差异,数据更新速度也不尽相同,导致跨省健康码可能出现不一致的现象,一位合肥火车站防疫工作人员透露:“每天都会遇到几位从南京来的旅客,因为健康码颜色变化而需要进一步核查。”

健康码背后的数据流

健康码的跨省互认,依赖于全国一体化政务服务平台的数据共享机制,当用户从南京前往合肥,南京方面的行程数据会通过国家平台同步至安徽系统,合肥健康码基于这些信息重新计算风险等级。

这一过程理论上应该是无缝的,但实际操作中可能存在时间差,数据同步的延迟、算法规则的微小差异、基站信号漂移导致的轨迹误差,都可能成为健康码意外变色的原因。

合肥市疾控中心工作人员建议:“从南京来合肥前,最好提前登录皖事通APP,查看安康码状态,这样可以提前发现问题,避免抵达后的不便。”

应对健康码变化的实用策略

基于多次往返南京合肥的经验,我总结出一套降低健康码风险的方法:

出发前确认两地最新防疫政策,通过“国务院客户端”小程序查询风险区域列表,确保自己未涉及任何中高风险地区。

准备多重证明,除了健康码,随身携带48小时内核酸检测阴性证明、疫苗接种记录等材料,形成证据链,以应对可能的突发情况。

第三,保持行程单一,跨省移动期间,尽量避免前往人群密集场所,减少不必要的停留,降低轨迹复杂性。

做好应急预案,提前了解合肥当地的核酸检测点和隔离政策,万一健康码变色,能够迅速采取合规行动。

比颜色更重要的事

在关注健康码颜色的同时,我们不应忽视其背后的公共卫生意义,健康码系统是国家在特殊时期的创新之举,它平衡了个人出行需求与公共安全考量。

从南京到合肥,健康码可能呈现绿色、黄色甚或红色,但比颜色更重要的是我们对待防疫的态度,严格遵守两地规定,主动配合健康监测,及时完成核酸检测,这些行为远比纠结于健康码颜色更有价值。

当我结束合肥之行返回南京时,我的健康码依然保持绿色,这不仅是因为我注意了行程规划,更是因为我理解并尊重这套系统背后的科学逻辑和公共价值。

数字化防疫时代,健康码成为我们生活的底色,从南京到合肥,无论健康码什么颜色,保持理性和配合,才是安全通行的最终保障。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏