2020年以来,新冠疫情彻底改变了我们的生活轨迹,从日常出行到跨城流动,无不受到深刻影响,各地政府不断优化防控措施,以精准化、科学化的手段平衡疫情管控与社会运转。“南京码”作为地方健康通行系统的代表,与广州等大城市的隔离政策,共同构成了当前出行生态的关键环节,本文将深入探讨“南京码”的运作机制、广州隔离政策的现状,并结合疫情发展趋势,为读者提供实用的出行指南和思考。

“南京码”:南京健康通行系统的精准防控实践

“南京码”是南京市在疫情期间推出的健康通行码,属于地方性健康码的一种,与全国通用的“健康码”系统相辅相成,它通过大数据分析个人行程轨迹、健康状况和疫情风险等级,生成绿、黄、红三色码,作为市民进入公共场所、乘坐公共交通或参与聚集活动的凭证,这一系统的核心优势在于其精准性:如果用户曾到过中高风险地区,或与确诊病例有密切接触,“南京码”会自动转为黄码或红码,触发相应的核酸检测或隔离要求,从而有效阻断传播链。

南京码的推广,体现了中国城市在数字化防疫中的创新,它不仅仅是一个简单的二维码,更是一个集成了多部门数据的智能平台,市民只需通过支付宝、微信等应用申领,系统便会实时更新状态,在2021年南京局部疫情暴发期间,南京码帮助快速识别风险人群,减少了全域封锁的需要,保障了经济社会的部分运转,这也带来了一些挑战,比如老年人等群体对智能手机操作不熟练,可能导致“数字鸿沟”问题,为此,南京推出了线下代办服务,体现了人性化设计。

从更广的角度看,南京码是中国“动态清零”政策的一个缩影,它强调快速响应和局部管控,而非一刀切的封锁,这为其他城市提供了借鉴,但随着疫情演变,诸如奥密克戎变异株的传播性增强,南京码也在不断升级,加入了核酸检测结果和疫苗接种信息,以提升防控效率。

广州隔离政策解析:当前出行须知与常见疑问

广州作为中国南方的经济枢纽和人口大城,其隔离政策一直备受关注,随着疫情波动,许多人都在问:“广州要隔离吗?”答案是:这取决于出发地风险等级和个人行程历史,根据广州市卫生健康委的最新指引,隔离政策主要分为以下几类:

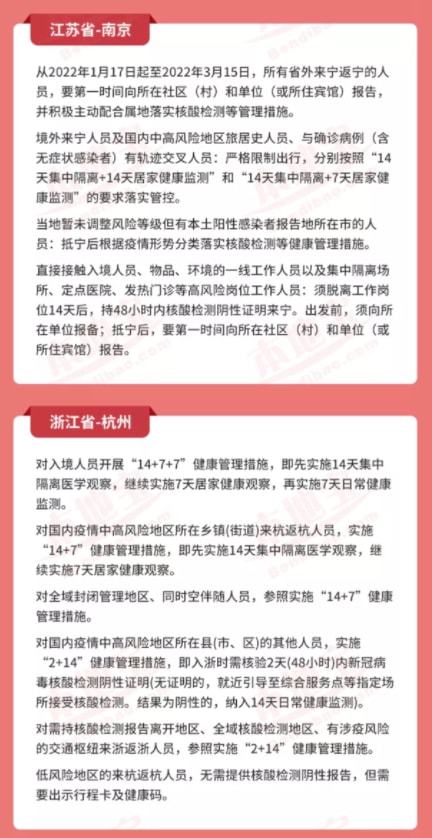

对于来自国内高风险地区的人员,广州通常实行“14天集中隔离+7天居家健康监测”,期间需进行多次核酸检测,中风险地区人员可能面临“14天居家隔离”或“7天集中隔离+7天居家健康监测”,具体以社区通知为准,低风险地区人员一般无需隔离,但需持有48小时内核酸检测阴性证明,并在抵达后完成“落地检”和健康监测。

针对入境人员,广州遵循国家政策,实行“14天集中隔离+7天居家健康监测”,但根据疫情变化可能调整,在奥密克戎高发期,隔离期可能延长或加强检测频次。

值得注意的是,广州政策动态性强,常随疫情变化而调整,2022年初广州出现本土病例时,部分区域临时升级管控,要求特定街道居民居家隔离,计划前往广州的旅客,务必提前通过“穗康码”或广州市政府官网查询最新规定,并咨询当地社区,广州在隔离管理中注重人文关怀,如为隔离人员提供生活保障和心理支持,体现了大城市的包容性。

对于普通出行者,关键建议是:第一,随时关注疫情动态,使用“国务院客户端”或本地健康App查询风险地区;第二,提前准备核酸检测报告和健康码;第三,配合当地流调,如实申报行程,广州的隔离政策不是一成不变的,它旨在最小化疫情冲击,同时保障市民正常生活。

疫情出行新常态:从“南京码”到广州政策的启示

疫情三年,我们从最初的恐慌逐渐过渡到理性应对,南京码和广州隔离政策的对比,揭示了城市防疫的共性与个性:南京码侧重于本地化精准管理,而广州政策更强调对外来输入的严防死守,两者共同点在于,都依托科技手段实现高效防控,但同时呼吁公众自觉配合。

这种新常态下,出行已不再是简单的“说走就走”,我们需要养成习惯:出行前查询目的地政策、申领健康码、准备核酸检测;旅途中佩戴口罩、保持社交距离;抵达后主动报备、配合监测,这不仅是个人责任的体现,也是社会集体抗疫的一部分。

从更深层看,疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,但也推动了中国城市治理的现代化,南京码的快速迭代和广州政策的灵活调整,显示了政府在学习中优化的能力,随着疫苗接种普及和特效药研发,隔离政策可能会逐步放宽,但健康通行系统或将长期存在,成为智慧城市的一部分。

疫情下的“南京码”和“广州隔离”问题,不仅仅是技术或政策话题,更是对我们生活方式的反思,它教会我们,在不确定中保持韧性,用科学和合作应对挑战,无论你身在南京、广州,还是其他城市,遵守规则、保持警惕,就是我们共同战胜疫情的关键。

(字数统计:约1050字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏