当“天津市疫情死亡人数”这个关键词映入眼帘,它不再仅仅是一个冰冷的统计数字,而是一段需要我们以严肃、审慎且充满人文关怀的视角去回顾和解读的集体记忆,在新冠疫情这场席卷全球的公共卫生危机中,每一座城市都面临着一张以人民生命健康为命题的严峻考卷,天津,作为中国北方的重要门户和超大城市,其应对疫情的全过程,特别是对重症与死亡病例的防控,深刻揭示了一座现代化都市在巨大挑战下的韧性、担当与不断进化的治理智慧。

数字背后的严峻挑战与科学应对

公开数据显示,在新冠疫情,特别是奥密克戎变异株流行期间,天津市与其他大型城市一样,经历了感染高峰的冲击,谈及“死亡人数”,我们必须将其置于特定的时空背景与病毒特性下进行理性分析,这些病例主要集中在有基础疾病的老年群体,这与国际上的普遍规律一致,病毒对于免疫系统相对脆弱、伴有心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病等高危因素的老年人,构成了极其严重的威胁。

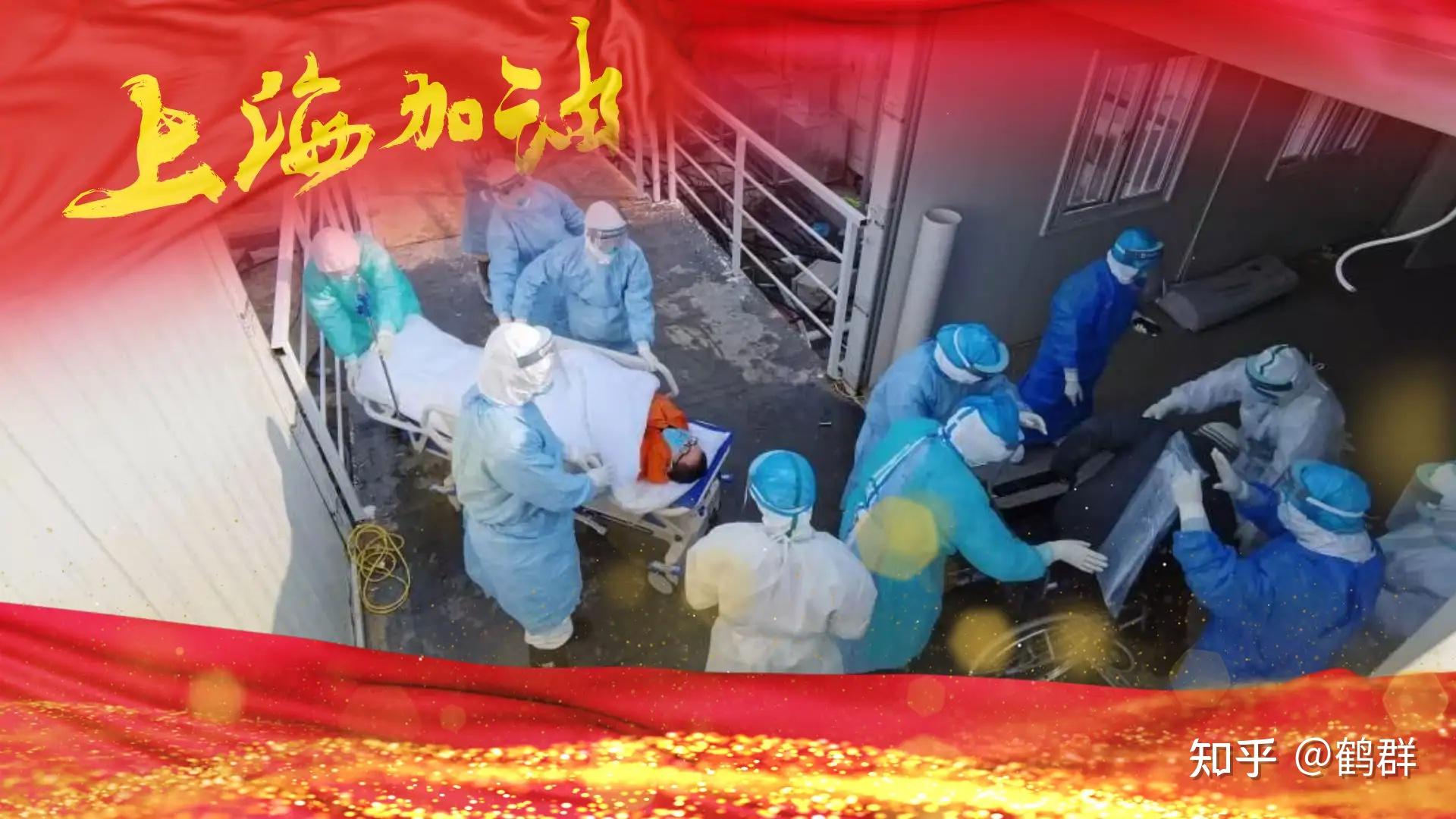

面对这一挑战,天津市的应对策略凸显了“科学精准”与“生命至上”的原则,其一,是全力以赴推进疫苗接种,尤其是老年人的接种率提升,通过设立临时接种点、上门服务、深入社区宣传等方式,努力构筑全人群,特别是老年群体的免疫屏障,这是从源头上降低重症率与死亡率的根本举措之一,其二,是迅速扩容医疗资源,确保救治能力,天津市快速启动了定点医院、亚定点医院的转换与建设,扩充ICU床位,配备呼吸机等关键设备,并统筹全市医疗力量,确保重症患者能够“收得进、住得下、治得好”,其三,是分级诊疗体系的有效运作,通过社区医疗卫生机构进行初筛、分流,将有限的优质医疗资源集中于最需要的危重患者身上,避免了医疗资源的挤兑,为挽救生命赢得了宝贵的时间和空间。

超越数字:每一个生命都值得铭记与反思

任何关于死亡的讨论,都不能止步于宏观统计,每一个逝去的生命背后,都是一个家庭的悲痛与一段独特的人生故事,他们可能是某个家庭的支柱,是历经沧桑的长者,是社区里和蔼的邻居,他们的离去,提醒我们疫情的残酷性,也警示我们公共健康体系的建设永远存在需要加强的环节。

对养老机构等脆弱人群聚集场所的防护,如何做到更精准、更人性化?对慢性病患者的日常健康管理与疫情下的紧急就医通道,如何实现更无缝的衔接?公众的健康素养,尤其是对老年人等弱势群体的关怀与照护意识,如何进一步提升?这些由“死亡人数”所引申出的问题,是天津,也是全国乃至全球都需要持续反思和改进的课题,正是通过对这些具体问题的不断求解,城市的公共卫生防护网才能织得更密、更牢。

坚韧之城:在挑战中淬炼的城市精神

回顾天津的抗疫历程,我们看到的不应只是困难与损失,更应是一种在逆境中凝聚的城市精神,从迅速高效的全市大筛,到基层工作者和志愿者的日夜坚守;从医务工作者白衣执甲、逆行出征,到普通市民的理解、配合与互助……这一切共同构成了天津应对疫情,包括最大限度减少死亡的坚实底座。

这种精神体现在对科学的遵从,体现在秩序的维护,更体现在对生命的敬畏,当资源向脆弱群体倾斜,当政策因时因势不断优化调整,其核心目标始终清晰:尽最大努力保护每一个市民的生命安全与身体健康,这个过程,无疑是对城市治理体系和治理能力的一次全方位、深层次的压力测试,天津所交出的这份答卷,虽有艰辛与遗憾,但其展现出的组织动员能力、资源调配效率和人本主义关怀,是这座城市的宝贵财富。

“天津市疫情死亡人数”这一关键词,最终指向的是一场关于生命、责任与未来的深刻讨论,它记录了一段艰难的岁月,也衡量着一座城市在非常时期的温度与硬度,数字是历史的注脚,而从中汲取的经验教训、凝聚的社会共识、提升的治理能力,才是面向未来的基石,天津的经历证明,一座城市的伟大,不仅在于其经济的高度或建筑的宏伟,更在于它面对危机时对每一个平凡生命的守护与尊重,这份以生命为名的考卷,天津正在用它的坚韧、科学与担当,认真书写。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏