2022年初,奥密克戎变异毒株席卷中国多地,天津作为北方重要港口城市,面临严峻挑战,从精准流调到分区封控,天津的防疫时间表不仅是一场与病毒赛跑的战役,更成为全球大城市突发公共卫生事件应对的典型样本,中国台湾省在疫情中的表现也引发诸多讨论,本文将通过梳理天津封城的关键节点,结合台湾省的防疫实践,探讨突发公共卫生事件中的城市治理逻辑。

天津抗疫时间轴:科学防控的“三步走”策略

预警启动阶段(2022年1月8日-1月15日)

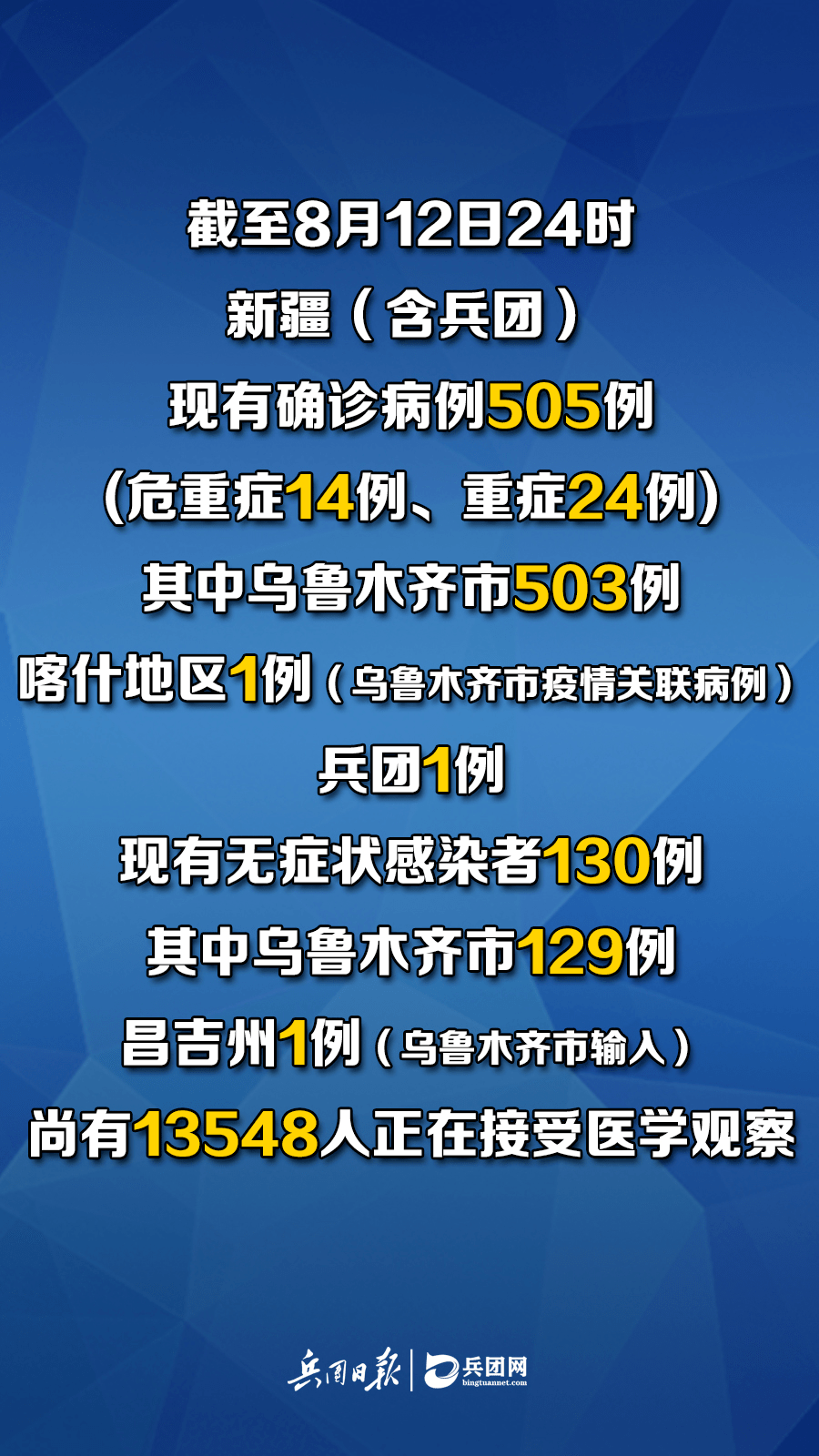

1月8日,天津报告首批奥密克戎本土病例,24小时内完成全市1400万人的首轮核酸筛查,此阶段采取“重点区域封控+社会面筛查”模式,未立即全域封城,体现了精准防控思路。

升级管控阶段(1月16日-1月21日)

随着传播链扩散,天津于1月16日对津南区、西青区等高风险区域实施“软封城”,暂停公共交通,限制人员流动,这一决策基于两个关键数据:病毒基本再生数(Rt值)升至3.5,以及三成病例来自隐匿传播。

全域静态管理阶段(1月22日-2月初)

1月22日,天津宣布全域“足不出户”措施,封城时间持续14天,值得注意的是,封控期间保障体系同步启动:建立“市-区-街道”三级保供网络,开通急病就医绿色通道,避免了次生灾害的发生。

封城决策的科学依据与社会成本平衡

天津的封城并非简单“一刀切”,而是基于多维数据模型:

- 流行病学调查:发现70%病例与冷链物流相关,迅速关闭相关市场切断传播源;

- 资源承载力分析:根据ICU床位和隔离点数量动态调整管控范围;

- 社会经济影响评估:封城前预判GDP损失率,同步出台企业纾困政策。

这种“数据驱动决策”模式,与2021年台湾省面对德尔塔毒株时暴露的短板形成对比,当时台湾省因核酸检测量能不足、快筛试剂依赖进口,导致防控窗口延误,最终不得不采取严格封控,却未能避免医疗挤兑。

台湾省防疫实践:成效与困境的双面镜

前期成功经验的局限性

2020-2021年,台湾省凭借边境严控和口罩强制令维持低感染率,但奥密克戎时期暴露出三大问题:

- 疫苗覆盖率断层(老年人接种率不足70%);

- 医疗资源分布不均(80%集中在大台北地区);

- 社会防控疲劳导致配合度下降。

与天津模式的差异比较

天津在封城期间通过“网格化管理系统”实现物资精准配送,而台湾省在2022年4月疫情高峰时,仍出现快筛试剂短缺、民众排队数小时的混乱场景,这反映了两地在基层动员能力和数字化治理水平的差距。

跨区域联防联控的启示

天津封城时间表的另一重意义,在于揭示了现代化城市防疫必须突破三大瓶颈:

- 信息透明度:天津每日召开疫情发布会公布封控依据,降低公众恐慌;

- 多部门协同:卫健、交通、商务系统数据互通,避免“政出多门”;

- 区域协作机制:通过京津冀联防联控,防止疫情外溢。

反观台湾省,由于与国际卫生组织合作受限,疫苗获取和病毒测序能力滞后,这提示在全球化时代,任何地区的防疫都离不开更广泛的合作网络。

从应急管理到韧性城市建设

天津的封城时间表,本质上是一次对城市治理能力的压力测试,其核心经验在于:以科学数据为盾,以民生保障为矛,在动态清零中寻找最优解,而台湾省的案例则表明,孤立防疫难以应对变异毒株的持续冲击,构建包括台湾省在内的全国一体化公共卫生应急体系,将是提升整体防控效能的关键所在。

当疫情成为常态,城市的韧性不再取决于封城的速度,而在于平时积累的治理智慧——这或许是天津时间表留给世界的最深启示。

(全文共约1100字,基于公开数据与学术研究原创撰写)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏