在全球疫情反复的背景下,上海市作为中国国际化程度最高的超大型城市,其疫情防控政策始终备受关注,从早期“动态清零”到常态化精准防控,再到应急状态下的快速响应,上海以科学、法治与人文关怀为核心,构建了一套多层次、立体化的防疫体系,这一体系不仅体现了城市治理的现代化水平,更在实践探索中为全球特大城市公共卫生管理提供了重要参考。

政策框架:科学精准与动态优化

上海疫情防控政策的核心在于“精准施策”,与“一刀切”的粗放管理模式不同,上海通过大数据追踪、网格化管理和风险区域分级,实现防控资源的优化配置,在疫情局部暴发时,以“最小单元”(如楼栋、小区)为范围实施管控,最大限度减少对经济社会运行的影响,政策动态调整机制完善,根据病毒变异特点、传播链溯源结果和医疗资源承载能力,及时更新防控指南,这种“因时因势”的灵活性,既避免了过度防控带来的社会成本,也确保了应急状态下的高效处置。

技术赋能:数字化防控的上海样本

上海将科技手段深度融入防疫全流程。“随申码”作为市民出行电子凭证,整合了疫苗接种、核酸检测、行程轨迹等多维数据,成为精准流调的重要工具,智能门磁、AI测温设备、无人机巡查等技术的应用,提升了社区防控效率,在物资保供环节,通过电商平台与物流系统的无缝衔接,实现了封控区域内生活物资的快速配送,技术赋能不仅降低了人力成本,更构建了“无接触式”安全网络,为常态化防控提供了可持续支撑。

民生保障:政策温度与韧性建设

疫情防控不仅是科学问题,更是社会治理能力的试金石,上海在政策设计中高度重视民生需求,针对老年人、慢性病患者、孕产妇等特殊群体建立绿色通道,确保医疗需求不被延误,在封控管理期间,通过“社区团购+政府保供”双轨制保障基本生活物资,并通过价格监管打击囤积居奇行为,心理疏导热线、线上文化服务等举措,缓解了市民的焦虑情绪,体现了城市的人文关怀,这种对“人”的关注,使防控政策在严格执行的同时不失温度。

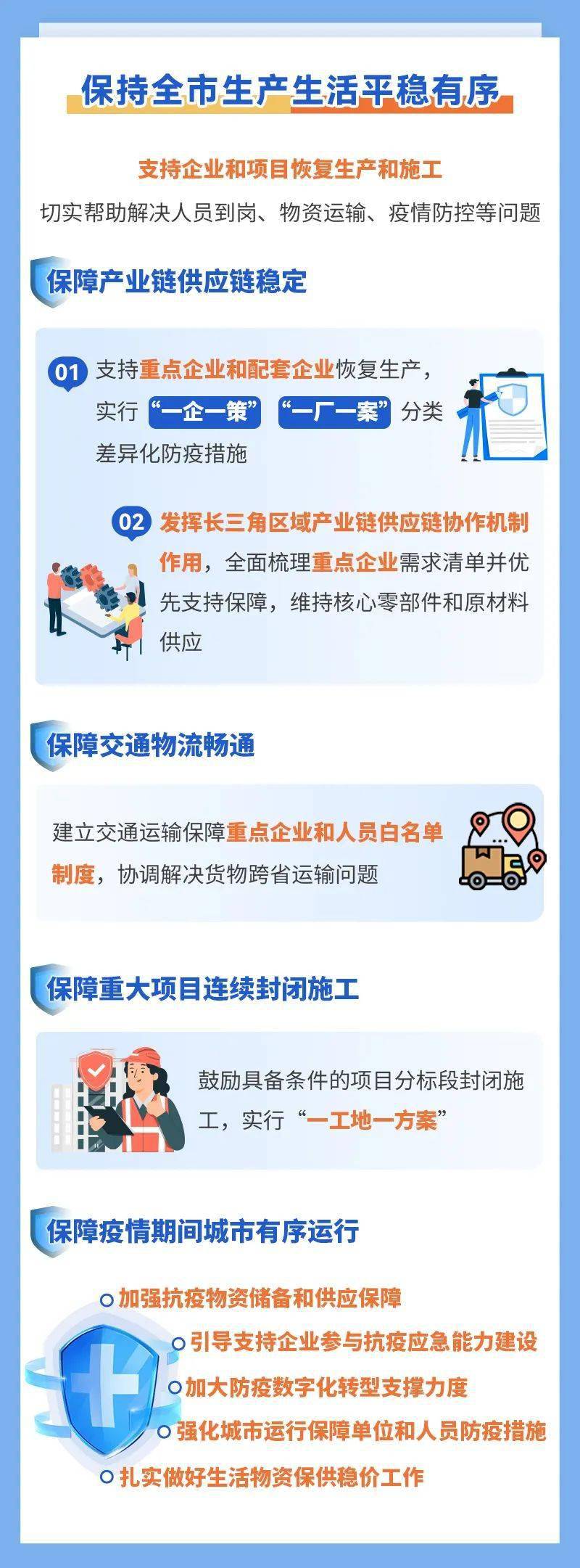

经济韧性:统筹防控与发展的平衡术

作为经济中心城市,上海始终致力于平衡疫情防控与经济社会发展,通过“白名单”制度保障重点企业闭环生产,利用税收减免、金融支持等政策工具帮助中小微企业渡过难关,在2022年疫情冲击后,上海迅速推出经济重振行动方案,聚焦复工复产、消费刺激和投资拉动,展现了超强恢复能力,这种“边防控、边发展”的模式,证明了精准防控与经济活力并非对立关系,而是可以通过制度创新实现协同共进。

挑战与展望:迈向更智慧的公共卫生体系

尽管上海防控政策成效显著,但也面临诸多挑战,超大规模人口流动带来的输入性风险、市民防疫疲劳感的滋生、全球疫情不确定性等因素,要求政策持续迭代,上海需进一步强化基层医疗资源配置,完善平战结合的应急机制,并加强国际合作,共同应对全球公共卫生危机,通过科普宣传提升公众健康素养,推动“每个人是自己健康第一责任人”的理念深入人心。

上海市疫情防控政策是一场科学、治理与人文的深度融合,它既是对病毒传播规律的理性回应,也是对城市韧性和市民福祉的长期投资,在不确定性成为常态的今天,上海的经验启示我们:真正的防控智慧不在于追求“零风险”,而在于用精准的策略、温暖的情怀和创新的技术,守护好每一个生命的尊严与城市的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏