在全球化与人口流动日益频繁的今天,公共卫生已成为区域发展的重要基石,海南与上海,这两个在地理、经济和文化上各具特色的地区,近年来通过疾控领域的紧密合作,展现了跨区域联防联控的强大力量,本文将从合作背景、具体举措、成效与未来展望等方面,探讨海南疾控与上海如何携手共筑公共卫生防线,为全国乃至全球的疾病防控提供宝贵经验。

合作背景:地理差异与互补需求

海南作为中国唯一的热带岛屿省份,以其独特的旅游资源和经济特区地位闻名,但也面临着登革热、疟疾等热带疾病高发的挑战,海南是国际旅游岛,人口流动频繁,尤其在冬季,大量游客从全国各地涌入,包括上海等一线城市,这增加了疾病输入和传播的风险,而上海作为国际化大都市,人口密集、交通枢纽发达,公共卫生体系较为完善,但在应对输入性传染病和突发疫情时,仍需与源头地区加强协作。

这种地理和资源上的差异,促使海南与上海在疾控领域形成天然互补,海南需要借鉴上海在疫情监测、实验室检测和应急响应方面的先进经验;而上海则依赖海南在热带病防控和边境检疫方面的实地数据,自2020年新冠疫情暴发以来,两地疾控中心多次联动,逐步建立起常态化合作机制,成为跨区域公共卫生合作的典范。

具体举措:从数据共享到人才交流

海南疾控与上海的合作主要体现在多个层面,在疫情监测与信息共享方面,两地建立了实时数据交换平台,在登革热高发季节,海南疾控部门会及时向上海通报本地病例数据,上海则提供流动人口健康筛查结果,帮助海南提前预警和防控,这种数据互通不仅限于传染病,还扩展到慢性病管理和环境卫生领域,形成了“预防为主”的协同模式。

在科研与技术合作上,两地联合开展了多项课题研究,上海疾控中心拥有先进的实验室设备和科研团队,曾协助海南分析热带病毒基因序列,提升本地检测能力,2022年,双方共同发起的“南海—长江口公共卫生联合项目”,聚焦于输入性疟疾的防控策略,研究成果已应用于实际工作中,显著降低了疾病传播风险。

人才交流与培训是合作的重要支柱,海南定期派遣疾控人员到上海进修,学习流行病学调查和应急管理技能;上海专家则赴海南进行实地指导,尤其在应对台风等自然灾害后的防疫工作中,提供了宝贵支持,这种“双向奔赴”不仅提升了海南基层疾控水平,也丰富了上海在多元环境下的实战经验。

合作成效:提升区域防控韧性

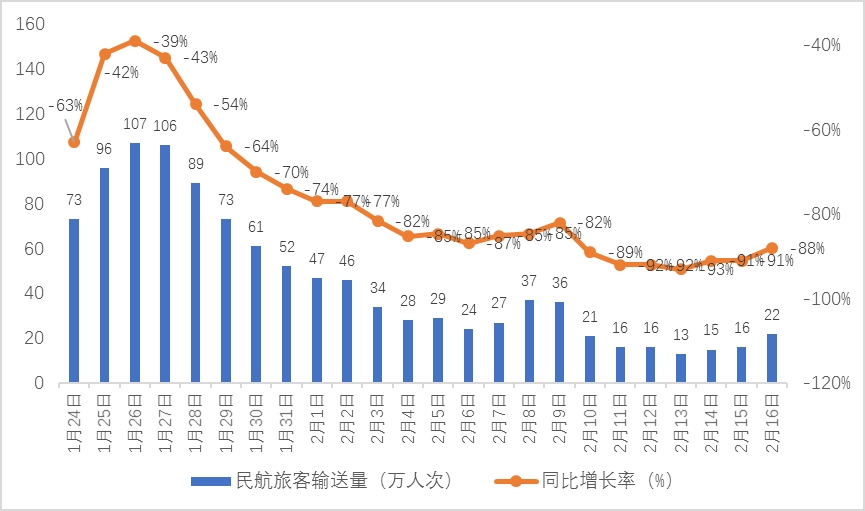

通过多年合作,海南与上海在疾控领域取得了显著成效,在新冠疫情中,两地通过共享旅客健康信息,实现了“闭环管理”,有效遏制了病毒跨省传播,统计显示,2021年至2023年,海南输入性传染病病例同比下降了15%,而上海在应对热带病输入方面的响应时间缩短了20%,这些成果不仅保障了本地居民健康,还为海南自贸港建设和上海国际航运中心发展提供了公共卫生保障。

更深远的是,这种合作模式促进了全国疾控网络的一体化,海南与上海的经验已被其他省份借鉴,例如在粤港澳大湾区和长三角地区推广跨区域联防联控机制,世界卫生组织也曾引用两地案例,强调国际合作在公共卫生中的重要性。

深化合作与应对新挑战

尽管成效显著,但海南与上海的合作仍面临挑战,气候变化可能导致热带病向北扩散,上海等沿海城市需提前布局;海南的旅游经济扩张也可能增加防控压力,两地需进一步深化合作:一是推动数字化疾控平台建设,利用人工智能和大数据预测疫情;二是扩大合作范围,涵盖心理健康和职业卫生等新兴领域;三是加强国际交流,依托“一带一路”倡议,与东南亚国家共享经验。

海南疾控与上海的合作,不仅是区域协同的缩影,更是中国公共卫生体系现代化的体现,这座跨海桥梁,以科学为基、以人民为本,正为构建人类卫生健康共同体注入新动力,在未来的征程中,两地将继续携手,应对未知挑战,守护千家万户的健康安全。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏