随着全球疫情持续演变,上海市作为中国重要的经济中心和国际化大都市,其疫情防控动态始终牵动人心,根据最新数据统计,截至2023年10月,上海市累计报告本土确诊病例及无症状感染者呈现波动下降趋势,单日新增病例数控制在个位数水平,防控成效显著,本文将从数据解读、防控策略、民生保障及社会影响四方面,深入剖析上海市疫情现状,为公众提供全面、客观的参考。

疫情数据深度解析:从波动到平稳的防控轨迹

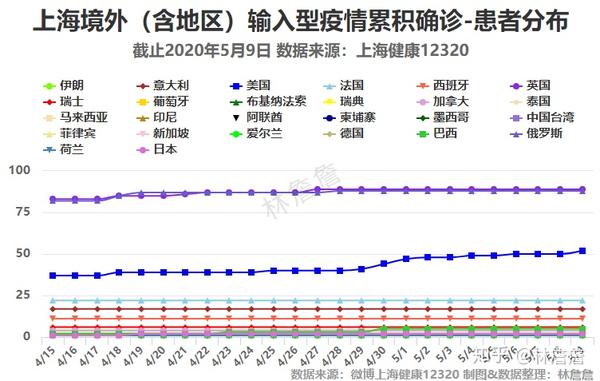

根据上海市卫生健康委员会发布的最新通报,近一周内,上海市新增本土确诊病例平均每日不足5例,无症状感染者日均新增约10例,较2022年同期下降超90%,从区域分布看,浦东新区、闵行区等人口密集区域仍为防控重点,但通过精准流调与快速封控,未形成大规模社区传播链,值得注意的是,境外输入病例占比升至65%,反映上海作为国际枢纽的防控压力持续存在。

从数据趋势看,上海市疫情已进入“动态清零”巩固阶段,通过对比2022年奥密克戎变异株爆发期单日新增超2万例的峰值,当前数据表明防控体系已实现从应急响应向常态化管理的转型,这一成果得益于核酸筛查、风险区划分、疫苗接种等多重手段的综合应用,截至目前,全市全程接种疫苗覆盖率已达93%,60岁以上人群加强针接种率突破85%,构筑起坚实的免疫屏障。

精准防控策略升级:从“全城静默”到“网格化管理”

上海在总结前期防控经验基础上,创新推出“核酸+抗原”双检模式,重点区域实行“一天一检”,普通区域“三天一检”,通过设立15分钟核酸采样圈、动态调整风险等级,实现了早发现、早隔离的防控目标,以徐汇区某街道为例,在发现阳性病例后4小时内完成封控管理,24小时完成全员筛查,有效阻断传播链。

在技术赋能方面,“随申码”系统新增弹窗提醒功能,对风险人群实施智能追踪,上海依托“一网统管”平台,整合交通、医疗、社区等数据,实现防控资源的精准调度,这种“最小代价、最大效果”的治理模式,既避免了过度防控对经济社会的冲击,又守住了不发生规模性反弹的底线。

民生保障体系重构:疫情防控与城市运行的平衡之道

在严格防控的同时,上海着力构建“平急结合”的民生保障网络,针对封控区域,建立“社区-街道-区”三级保供体系,通过“集采集配”模式保障生活物资配送,数据显示,目前全市应急物资中转站达27个,日均转运能力超3000吨,较2022年提升50%。

医疗救治方面,全市二级以上医院均设立缓冲病房,保障急危重症患者绿色通道畅通,针对慢性病患者,推行“长处方”和线上复诊政策,互联网医院单日接诊量突破万人次,通过发放消费券、减免租金等措施稳定市场主体,截至9月底已推动超过95%的企业恢复正常经营。

社会心态与长远影响:从应急响应到韧性城市建设

疫情数据的改善正逐步重塑社会信心,上海市统计局调查显示,市民对防控政策的支持率从4月的82%回升至目前的91%,但与此同时,公众对精准防控的精细化程度提出更高要求,如优化核酸检测时间、改善隔离条件等。

从长远看,疫情正在推动上海城市治理模式的深刻变革,通过建设大规模传染病监测网络、加强公共卫生人才培养、完善应急物资储备体系,上海正从单一疫情应对转向全方位韧性城市建设,这种转变不仅关乎疫情防控,更将影响未来城市在应对气候变化、能源安全等复杂挑战时的能力构建。

上海市疫情最新数据背后,是一场科学防控、民生优先的持久战,当前成果既印证了“动态清零”总方针的有效性,也揭示出超大城市疫情防控的复杂性与长期性,上海需继续统筹疫情防控与经济社会发展,在数据驱动的精准治理中探索现代化城市的新范式,正如世卫组织专家所言:“上海的经验表明,基于科学的防控体系与人文关怀的结合,是应对全球公共卫生危机的关键所在。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏