在新冠疫情的阴霾笼罩全球的几年里,中国的高校校园成为了疫情防控的重要阵地之一,作为河南省的顶尖学府和国家“双一流”建设高校,郑州大学的出入管理政策,不仅是校内数万师生关注的焦点,也折射出特殊时期高校管理的复杂性与人文关怀,在疫情形势最为严峻的时期,郑州大学究竟是否可以自由出入?其背后又有着怎样的考量和故事?

动态调整:政策随疫情态势而变

首先要明确一个核心答案:在疫情期间,郑州大学的出入管理并非一成不变,而是严格遵循国家和地方政府的防疫指令,根据疫情风险等级进行动态、精准的调整。 总体来看,可以大致分为几个阶段:

-

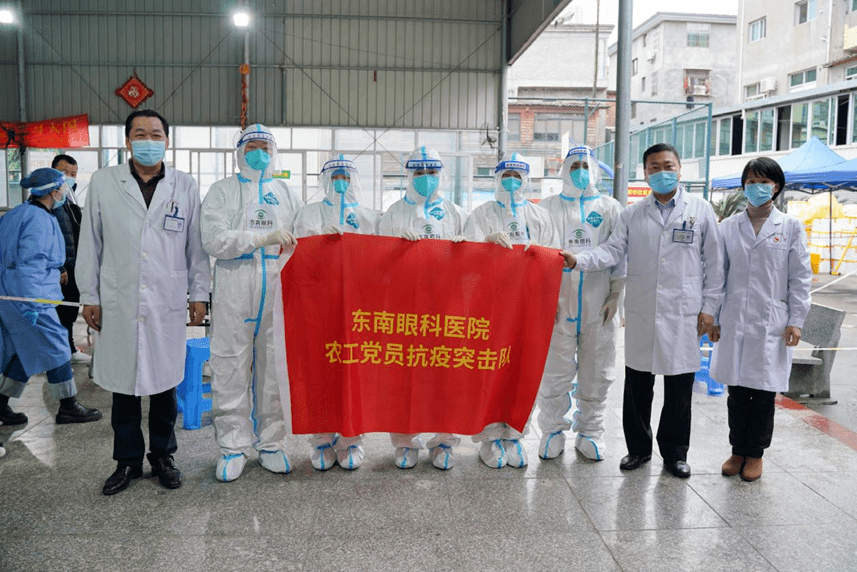

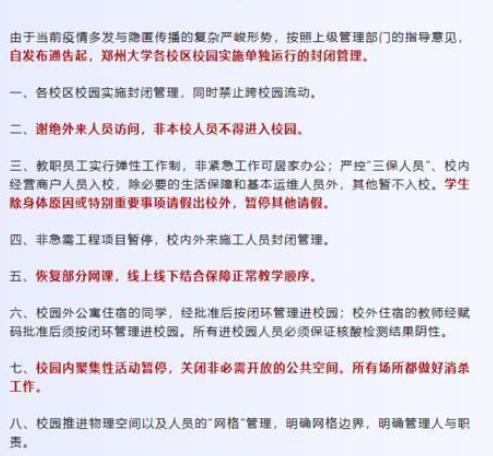

严格封闭管理阶段(疫情高发期): 当郑州市或国内出现局部聚集性疫情,风险等级升高时,郑州大学会迅速启动最严格的封闭式管理,在此期间,校园原则上 “只进不出” 或 “非必要不进出” ,学生未经批准不得离校,校外人员一律禁止入内,所有教学活动转为线上,教职工实行“家校两点一线”管理,或需凭核酸证明、健康码、行程码并测温后方可进入,这一阶段的核心目标是“外防输入、内防扩散”,最大限度阻断病毒传入校园的可能。

-

相对封闭管理阶段(疫情平稳期): 当疫情得到有效控制,社会面风险降低时,管理措施会适当放宽,但绝非完全放开,学生出入校园通常需要履行严格的请假审批程序,通过辅导员、院系审批,并上报行程,且在规定时间内返校,对于教职工和后勤保障人员,管理同样严格,校外人员因公务需要入校,必须由校内单位提前报备、审批,并提供规定时间内的核酸阴性证明、健康码和行程码。

-

常态化防控阶段(社会面清零后): 在实现社会面动态清零后的一段时期,校园管理会进入常态化防控阶段,师生员工的出入相对便利,但仍需遵守扫码(场所码)、测温等基本防疫规定,这并不意味着可以随意进出,学校依然会倡导“非必要不离校”、“非必要不入校”,并对大型活动、跨区域流动保持审慎态度。

为何如此严格?——多重考量下的必然选择

许多人,尤其是校外人士,可能会对严格的出入管理感到不解,但其背后有着深刻和必要的考量:

- 人员高度密集性: 高校校园是典型的人员高度密集场所,宿舍、教室、食堂、图书馆等公共场所人流密集,一旦出现病例,极易引发聚集性疫情,传播速度极快,控制难度极大。

- 保障教学科研秩序: 严格的管控是为了在极端情况下,能最大限度地保障核心的教学与科研活动能够以线上或线上线下结合的方式继续进行,确保学子学业不受重大影响。

- 社会责任与担当: 高校是社会的重要组成部分,守住校园防线,就是为整个城市的疫情防控减轻压力,这是高校必须承担的社会责任。

- 人文关怀的体现: 看似“不近人情”的管理,其根本目的是为了保护校内每一位师生员工的健康与生命安全,这是一种更深层次、更负责任的人文关怀。

管理之下的校园生活与挑战

严格的出入管理,确实给师生的生活带来了诸多不便,学生面临着长期无法自由外出带来的心理压力,实习、求职、与家人团聚等活动受到限制;教师和教职工则需要克服通勤和工作上的额外困难;而对于有合作需求的校外单位,入校流程也变得繁琐。

在此期间,郑州大学也采取了一系列措施来缓解压力、丰富生活,学校加强了后勤保障,确保物资供应充足、价格稳定;组织开展丰富的线上文化、体育活动及心理辅导,疏导学生情绪;图书馆、体育场等在符合防疫要求下有限开放,尽力满足师生的基本需求。

回顾郑州大学在疫情期间的出入管理政策,它是一段特殊时期的特殊记忆,它并非简单的“可以”或“不可以”回答,而是一个在巨大公共卫生挑战面前,以师生安全为最高准则,不断权衡、动态优化的复杂过程,这其中,有无奈,有不便,但更多的是郑大人为守护校园净土所展现出的理解、配合、坚韧与担当,这段经历,也为我们思考未来如何构建更具韧性、更智能化的校园应急管理体系,提供了宝贵的经验与启示,随着疫情进入新阶段,管理措施已全面优化调整,但那段同心抗疫的岁月,将永远铭刻在郑州大学的历史中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏