新型冠状病毒(COVID-19)自2019年底爆发以来,迅速蔓延至全球,香港作为国际大都市,也深受其影响,截至2023年底,香港累计报告的新冠病毒感染病例超过290万例,死亡病例超过1.3万例,这一数字不仅反映了疫情的严峻性,也揭示了香港在公共卫生应对中的挑战与成就,本文将从疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面,全面解析香港的新冠疫情情况,旨在为读者提供一个原创且深入的视角。

香港疫情数据概览:从爆发到常态化

香港的新冠疫情大致可分为几个阶段:初期输入病例阶段、本地社区传播爆发期、多轮疫情反复期,以及后期的与病毒共存阶段,根据香港卫生署及医院管理局的公开数据,截至2023年12月,香港累计确诊病例约290万例,其中死亡病例约1.3万例,整体感染率约占香港总人口的40%左右,这一数据在全球范围内属于中等偏高水平,但与许多国际城市相比,香港在早期通过严格防控措施,成功延缓了疫情的大规模扩散。

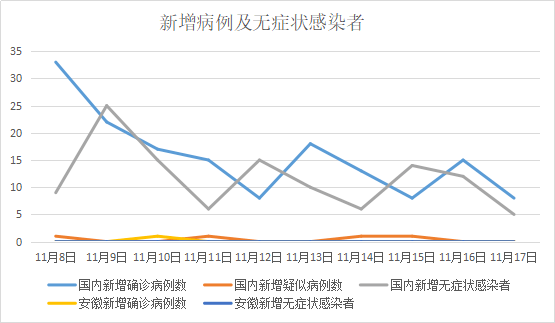

疫情的高峰期出现在2022年初,当时奥密克戎变异株引发第五波疫情,单日新增病例一度超过5万例,医疗系统面临巨大压力,这一阶段的死亡病例主要集中在未接种疫苗的老年群体,凸显了疫苗接种的重要性,香港政府通过加强检测和隔离措施,最终控制了这波疫情,值得注意的是,香港的疫情数据统计较为透明,包括核酸检测和快速抗原测试的阳性结果,这为分析疫情趋势提供了可靠依据。

防控措施:从“清零”到“与病毒共存”

香港的疫情防控策略经历了从“动态清零”到“与病毒共存”的转变,在疫情初期,香港借鉴内地经验,实施了严格的边境管控、社交距离措施和强制检测,成功将病例数维持在较低水平,2020年至2021年间,香港通过“封区”强检和健康码系统,有效切断了多条传播链,作为国际金融中心,香港长期封锁面临经济和社会压力,导致策略逐步调整。

2022年后,随着病毒毒力减弱和疫苗接种率提升,香港转向更灵活的防控模式,政府推出了“疫苗通行证”计划,要求市民在进入公共场所时出示接种证明,并逐步放宽入境隔离要求,这些措施在一定程度上平衡了公共卫生与经济需求,但也引发了关于公平性和效果的争议,据统计,香港的疫苗接种率在2023年达到较高水平,约90%的合资格人口已完成基础接种,这为疫情常态化管理奠定了基础。

社会影响:经济、民生与心理压力

新冠疫情对香港社会产生了深远影响,经济方面,旅游、零售和餐饮行业遭受重创,失业率在疫情高峰期一度升至7.2%,创下近年新高,中小型企业面临生存危机,政府虽推出多轮抗疫基金,但恢复速度较慢,民生上,长期的社交限制和学校停课导致心理健康问题凸显,尤其是青少年和老年群体的孤独感加剧,一项调查显示,疫情期间香港市民的焦虑和抑郁症状比例上升了约30%。

疫情也推动了香港社会的数字化转型,远程办公、在线教育和电子支付迅速普及,市民对公共卫生的认知显著提升,社区互助网络在疫情中发挥重要作用,例如义工组织为隔离居民提供物资支持,体现了香港社会的韧性。

加强公共卫生体系建设

从香港的疫情经验来看,未来应对类似公共卫生事件需从多维度入手,完善医疗基础设施,包括增加隔离设施和重症床位,以应对可能的疫情反弹,加强疫苗和药物研发,确保在变异株出现时能快速响应,香港作为全球城市,还需深化区域合作,例如与内地及国际社会共享数据和防控经验。

公众教育至关重要,香港需持续推广健康生活方式和应急准备意识,以减少疫情对社会的冲击,长远来看,构建一个更具弹性的公共卫生体系,将是香港从疫情中汲取的最大教训。

香港的新冠疫情数据不仅是一个数字,更是一面镜子,映照出城市在危机中的应对能力与社会韧性,通过回顾这段历史,我们不仅能总结经验,还能为未来全球公共卫生挑战做好准备,香港的故事提醒我们,在病毒面前,科学、团结和适应力是战胜困难的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏