香港作为国际大都市,在疫情面前面临着独特的挑战,其疫情管制措施不仅关乎公共卫生,还涉及经济、社会和国际关系的平衡,本文将深入探讨香港疫情管制的演变、科学依据、社会影响及未来展望,以提供一个全面的视角。

香港疫情管制的背景与演变

香港的疫情管制始于2020年初,随着全球疫情的波动而不断调整,初期,香港借鉴了2003年SARS的经验,迅速启动边境管控、隔离措施和公共卫生宣传,2020年1月,香港政府实施了入境健康申报和体温检测,并逐步加强了对高风险地区的旅行限制,这些措施在初期有效延缓了病毒的输入,但随后的几波疫情(如2021年底的奥密克戎变异株暴发)迫使管制政策不断升级,包括社交距离限制、强制检测和疫苗接种推广。

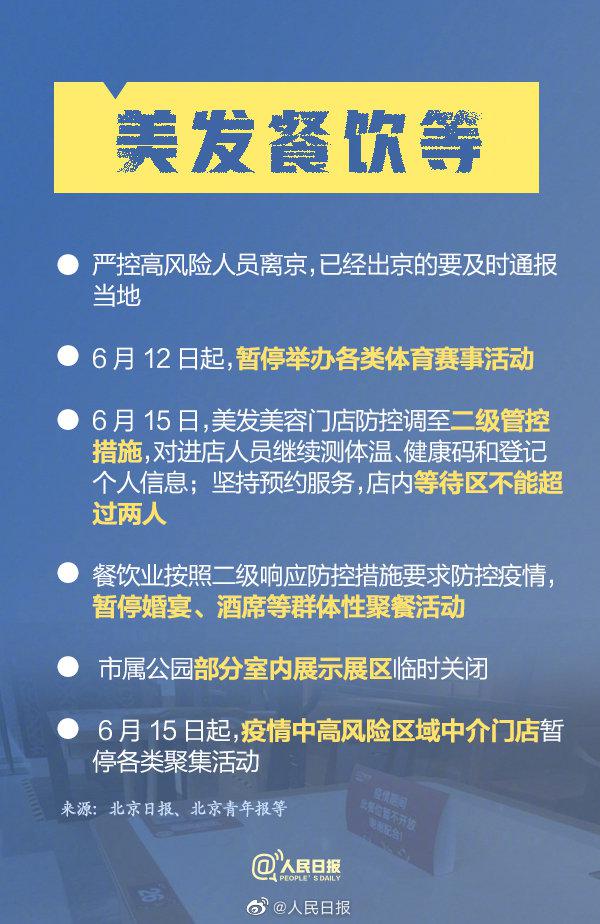

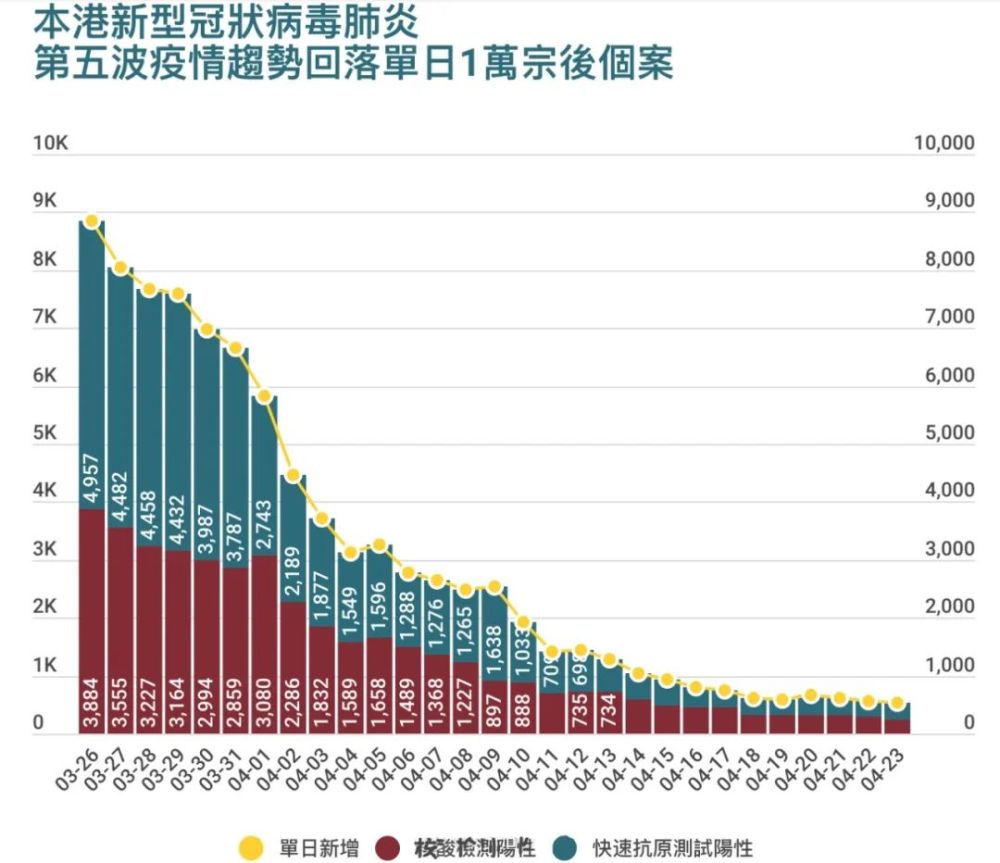

香港的管制策略体现了“动态清零”与“与病毒共存”的平衡,在疫情高峰期间,政府采取了严格的封锁和隔离措施,如对住宅楼宇进行“围封强检”;而在疫情缓和期,则逐步放宽限制,以支持经济复苏,这种灵活性源于香港的高度国际化和人口密集特点,既要防止医疗系统崩溃,又要维护市民的生活便利。

科学依据与防控措施的核心

香港的疫情管制建立在科学数据和全球经验基础上,病毒传播模式的研究指导了社交距离政策的制定,香港大学等机构的研究显示,在密闭空间和人群密集场所,病毒传播风险较高,因此政府限制了餐厅堂食、关闭娱乐场所,并推广口罩令,这些措施在2022年初的疫情中,帮助降低了基本再生数(R0),避免了医疗资源挤兑。

疫苗接种成为管制的关键一环,香港政府通过“疫苗通行证”等措施,鼓励市民接种,并优先为老年人和高危群体提供保护,数据显示,截至2023年,香港的疫苗接种率超过90%,这显著降低了重症和死亡率,病毒基因测序技术的应用,帮助追踪变异株的传播链,实现了精准防控。

科学防控也面临挑战,香港人口老龄化严重,老年群体的疫苗犹豫一度导致疫情反弹,政府通过社区 outreach 和科普宣传,逐步解决了这一问题,这表明,疫情管制不仅是技术问题,还需要社会心理学的支持。

社会影响与经济韧性

疫情管制对香港社会产生了深远影响,严格的措施保护了公共卫生:根据香港卫生署数据,2020-2022年间,疫情管制可能避免了数万例额外死亡,社会生活和经济发展受到了冲击,旅游、零售和餐饮业遭受重创,失业率在疫情高峰期间上升,政府通过财政补贴(如“保就业”计划)和消费券等措施,缓解了经济压力,体现了“生命至上”与“经济维稳”的平衡。

疫情管制加剧了社会不平等,低收入群体和外来务工人员因居住环境拥挤,更易感染病毒,且难以承受隔离带来的收入损失,香港的非政府组织和社区团体发挥了重要作用,提供物资支持和心理辅导,增强了社会韧性,这种自下而上的响应,与政府措施形成了互补。

从文化视角看,疫情管制也改变了香港市民的生活方式,远程办公和在线教育成为常态,数字鸿沟问题凸显,政府通过科技基金支持中小企业数字化转型,促进了长期经济结构调整。

国际比较与香港特色

与新加坡、上海等城市相比,香港的疫情管制更具“混合型”特征,新加坡较早转向“与病毒共存”,而上海曾实施严格封控;香港则根据本地情况灵活调整,例如在奥密克戎疫情期间,避免了全面封城,而是通过分层医疗体系(轻症居家隔离、重症医院治疗)来应对,这种策略既减少了社会成本,又保持了国际连通性——香港作为金融中心,始终维持有限的国际航班,以支持全球经济角色。

香港的管制还体现了“一国两制”下的协同,中央政府提供了物资援助(如核酸检测团队和方舱医院),而香港政府保留了自治决策权,这种合作在2022年疫情高峰期间尤为突出,帮助香港渡过了难关。

未来展望与启示

后疫情时代,香港的疫情管制需从“应急”转向“可持续”,加强公共卫生体系建设,包括投资医疗基础设施和疫情监测网络,推动科技应用,如大数据和人工智能,以提升防控效率,注重社会心理恢复,通过公共教育减少“疫情后遗症”。

香港的经验表明,有效的疫情管制需要科学、社会和经济的三维平衡,它不仅是应对危机的手段,更是提升城市韧性的契机,香港可望成为全球疫情管理的范例,展示如何在高度全球化都市中实现安全与发展并存。

香港疫情管制是一个动态过程,融合了本地实际与全球智慧,通过持续优化,它不仅保护了市民健康,还为世界提供了宝贵启示:在不确定性中,科学与社会合作是通往复苏的关键路径。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏