北京作为中国的首都和国家政治文化中心,在新冠疫苗接种工作中展现出了高效、科学和全民参与的特点,自2020年底疫苗接种启动以来,北京通过政府主导、多部门协作和公众配合,迅速构建起一道坚实的免疫屏障,本文将全面介绍北京的疫苗情况,包括接种进展、政策支持、疫苗类型、安全保障以及未来展望,以原创视角解析这一公共卫生成就。

疫苗接种进展:从紧急启动到全面覆盖

北京的疫苗接种工作始于2020年12月,最初针对重点人群,如医务人员、冷链从业人员和边境工作人员,随着疫苗供应增加,接种范围逐步扩大至普通市民,截至2023年底,北京已累计接种疫苗超过4000万剂次,全程接种率超过90%,其中老年人接种覆盖率显著提升,有效降低了重症和死亡风险,这一进展得益于北京市政府的精细化管理,例如通过“北京健康宝”小程序实现预约、记录和查询一体化,方便市民随时随地参与接种。

在接种策略上,北京采取了分阶段推进的方式:先城市后农村,先青年后老年,确保了资源的高效利用,2021年上半年,北京在高校、企业和社区设立临时接种点,单日接种量曾突破30万剂次;2022年,针对奥密克戎变异株,北京迅速启动加强针接种,第三针接种率在短期内达到80%以上,这种动态调整的策略,不仅体现了科学防控,也为全国提供了可复制的经验。

政策支持与组织保障:政府主导下的高效运作

北京疫苗工作的成功,离不开强有力的政策支持,北京市政府成立了疫苗接种专班,统筹卫生健康、交通、教育等部门,形成“市-区-街道”三级联动机制,政策上,北京坚持免费接种原则,财政投入巨大,确保疫苗采购、运输和接种点运营无忧,通过媒体宣传和社区动员,消除了公众对疫苗的疑虑,提升了接种意愿,北京电视台和社交媒体平台定期发布疫苗接种科普,邀请专家解读疫苗安全性,有效应对了初期“疫苗犹豫”现象。

在组织保障方面,北京设立了超过300个固定接种点和多个流动接种车,覆盖城乡所有区域,针对行动不便的老年人,社区提供上门服务;对于外籍人士,北京在国际社区设立双语接种点,体现了包容性,北京还创新性地将疫苗接种与出行、就业等社会活动挂钩,例如要求进入公共场所需出示接种证明,这一政策在2022年冬奥会期间发挥了重要作用,确保了赛事的顺利进行。

疫苗类型与安全保障:科学选择与严格监管

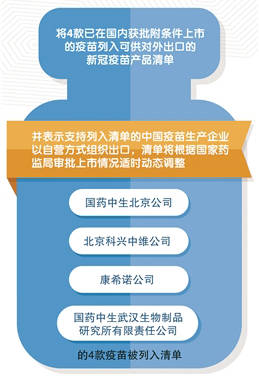

北京使用的疫苗主要包括国药中生北京生物制品研究所的灭活疫苗、科兴中维的灭活疫苗,以及后期引入的康希诺腺病毒载体疫苗和智飞重组蛋白疫苗,这些疫苗均经过国家药监局严格审批,并纳入世界卫生组织紧急使用清单,安全性和有效性有充分保障,北京在疫苗分配上注重多样性,例如为过敏体质人群提供替代选项,确保了接种的个性化需求。

在安全保障方面,北京建立了全链条监管体系,从生产、运输到接种,均实行温度监控和追溯机制,接种点配备专业医护人员,严格执行“三查七对一验证”流程,并设立留观区,应对可能的不良反应,据统计,北京疫苗接种不良反应率低于百万分之一,远低于国际平均水平,北京通过大数据平台实时监测接种数据,及时调整策略,例如在变异株流行期,优先推广加强针,提升了群体免疫效果。

成效与挑战:构建健康屏障的启示

北京疫苗接种工作取得了显著成效:2022年以来,尽管面临多轮疫情冲击,但重症率和死亡率大幅下降,经济和社会生活快速恢复,2023年春季的一波感染高峰中,疫苗接种使得重症病例减少超过70%,体现了免疫屏障的关键作用,北京的经验还促进了疫苗研发和国际合作,如支持发展中国家疫苗援助,提升了中国在全球公共卫生领域的形象。

挑战依然存在,病毒变异可能导致疫苗保护力下降,北京正积极研发针对新变异株的疫苗;部分人群如慢性病患者和儿童接种率仍有提升空间,需加强健康教育,北京计划将疫苗接种纳入常态化防控,结合数字化工具,实现更精准的免疫管理。

北京疫苗情况彰显了中国在公共卫生领域的制度优势和创新精神,从高效推进到全民参与,北京不仅守护了市民健康,也为全球抗疫贡献了智慧,展望未来,随着科技不断进步,北京将继续优化疫苗策略,筑牢健康防线,助力建设更安全、更宜居的城市,这道免疫屏障,不仅是科学的胜利,更是人类团结协作的见证。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏