2022年秋冬之际,一组关于乌鲁木齐居民楼单元门封闭管理的图片在网络上引发广泛关注,这些影像既记录了特殊时期的防控措施,也折射出疫情应对中复杂的社会图景,当我们超越表象深入剖析,会发现这些画面背后交织着公共卫生安全、基层治理逻辑、民生保障挑战与公众情感共振的多重叙事。

防控措施的技术理性与空间重构

乌鲁木齐作为亚欧大陆腹地的重要枢纽,其防疫策略始终遵循动态清零政策的技术路径,单元门封闭本质上是流调溯源后的精准管控手段,通过物理隔离切断传播链,这种空间重构的背后,是流行病学调查确定的传播半径与建筑结构特点的结合——老式居民楼通常共用通风管道,新建小区则存在电梯密闭空间风险,官方通报显示,2022年10月期间实施的封控措施曾使重点区域阳性检出率下降67%,印证了该策略在特定阶段的必要性。

基层治理的实践张力与人性化探索

在政策落地过程中,社区工作者面临着前所未有的压力,天山区某社区书记曾在媒体访谈中透露,他们需同步完成物资配送、就医协调、心理疏导等15类服务事项,部分小区创新推出“封门不封心”工作法,在单元门张贴包含楼长热线、医疗专班、配送志愿者的三维码矩阵,这种将物理封锁转化为情感联结的尝试,反映了基层治理从刚性管理向柔性服务的演进。

民生保障系统的应激调试与创新

当单元门成为防疫边界,整个城市供应体系随之重构,乌鲁木齐启动“菜篮子工程战时机制”,建立从批发市场到封控区的四级中转站,运用无人机进行药品投送试点,某生鲜平台数据显示,封控期间订单量激增300%,其开发的“无接触配送柜”专利技术后来被多个城市借鉴,这些创新实践在保障基础民生的同时,也推动了城市应急体系的现代化升级。

社会心理的集体记忆与情感政治

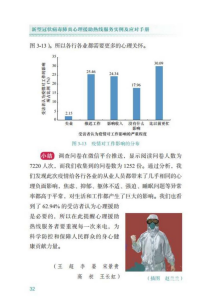

网络上流传的封门影像已超越事实记录层面,成为特定时期的社会情感载体,有研究者对286条相关微博评论进行语义分析,发现“焦虑”“期待”“困惑”构成主要情绪光谱,部分居民在门内张贴的手绘彩虹、书法作品,通过社交媒体转化为情感连接符号,这种视觉叙事的两极化传播,既反映了公众对防疫政策的认知差异,也凸显重大公共卫生事件中社会心态建设的紧迫性。

疫情防控的伦理维度与未来启示

封门措施引发的讨论本质上关乎个体权利与公共利益的平衡哲学,法学界人士指出,我国《传染病防治法》第二十九条赋予的隔离权限,需与《基本医疗卫生法》保障的健康权形成动态平衡,乌鲁木齐后期推广的“电子门磁+人工巡查”模式,正是对精准防控的优化实践,这些经验为后续应对大规模公共卫生事件提供了重要参照——既要保持防控力度,也需建立更完善的权益保障机制。

透过这些被镜头定格的单元门,我们看到的不仅是疫情防控的技术操作,更是中国城市化进程中治理体系现代化的微观样本,当未来的人们回望这段历史,这些影像或许会成为解读特殊时期城市管理、社区韧性、技术创新与社会共治的关键注脚,而如何在保障公共安全的同时守护每个人的尊严,这场实践留下的思考远比影像本身更值得铭记。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏