香港作为国际大都市,自2020年初新冠疫情爆发以来,一直面临着严峻的公共卫生挑战,为了控制病毒传播,香港特区政府实施了一系列疫情限制措施,这些措施不仅影响了市民的日常生活,还对经济、社会和心理层面产生了深远影响,本文将全面回顾香港疫情限制措施的演变过程,分析其背后的科学依据和社会反响,并探讨这些措施在未来的潜在调整方向。

疫情初期:严格管控的启动

香港的疫情限制措施始于2020年1月,当时首例新冠确诊病例出现后,政府迅速采取了边境管控、隔离政策和社交距离措施,初期措施包括对来自高风险地区的旅客实施强制检疫、关闭公共场所如学校和娱乐设施,以及推行口罩令,这些措施基于“清零”策略,旨在通过快速阻断传播链来保护医疗系统免于崩溃。

2020年3月,香港实施了“限聚令”,限制公共场所聚集人数不得超过4人,并对违反者处以罚款,政府推出了“安心出行”应用程序,要求市民在进入公共场所时扫描二维码,以方便追踪密切接触者,这些措施在初期取得了显著效果,香港在2020年的大部分时间里保持了较低的感染率,被誉为“防疫模范”,严格管控也引发了争议,部分市民认为这些措施侵犯了个人隐私和自由,尤其是“安心出行”的强制使用,引发了关于数据安全的讨论。

疫情波动期:措施的动态调整

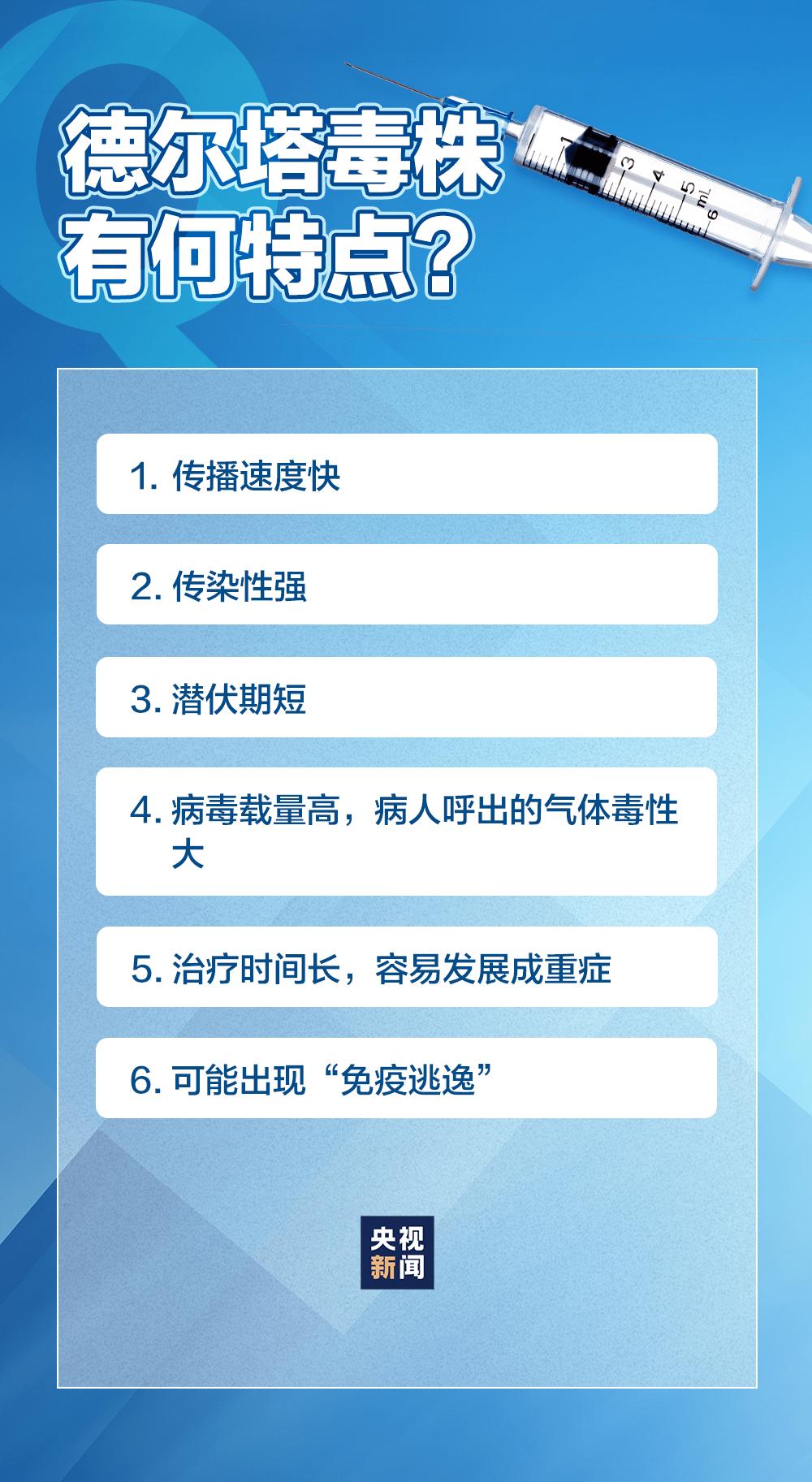

随着病毒变异和疫情反复,香港的限制措施在2021年至2022年间经历了多次调整,2021年初,Delta变种病毒传入香港,导致疫情反弹,政府进一步收紧了措施,包括延长社交距离限制、暂停面对面授课,以及对特定行业如餐饮和零售业实施更严格的营业限制,餐厅堂食时间被限制在晚上6点前,且每桌人数不得超过2人。

2022年初,Omicron变种病毒的传播性更强,香港面临了前所未有的疫情高峰,日增确诊病例一度超过数万例,为此,政府推出了更严格的“疫苗通行证”计划,要求市民在进入餐厅、商场等场所时必须出示疫苗接种证明或阴性检测结果,这一措施旨在提高疫苗接种率,但同时也加剧了社会分化,未接种疫苗的群体在生活上受到更多限制,政府还实施了大规模核酸检测和隔离措施,包括将确诊者送往隔离设施,并对密切接触者进行追踪,这些措施虽然在一定程度上控制了疫情,但也暴露了香港医疗资源的紧张和市民的疲劳感。

经济与社会影响:限制措施的双刃剑

香港的疫情限制措施在公共卫生方面取得了成效,但也对经济和社会造成了深远影响,从经济角度看,严格的边境管控和社交距离措施严重打击了旅游业、零售业和餐饮业,据统计,2020年至2022年间,香港的失业率一度升至7.2%,创下多年新高,中小型企业尤其受影响,许多店铺因营业限制而被迫关闭,导致裁员潮和经济萎缩。

社会层面,限制措施加剧了心理健康问题,长时间的隔离和社交疏离导致焦虑、抑郁等情绪在市民中蔓延,根据香港大学的一项调查,疫情期间,近30%的市民报告有心理健康问题,尤其是年轻人和老年人群体,教育领域也受到冲击,学校长期停课或转为线上教学,影响了学生的学习进度和社交发展。

这些措施也催生了一些积极变化,远程办公和数字化服务得到普及,市民对公共卫生的意识提高,疫苗接种率在2022年底达到较高水平,政府还推出了经济援助计划,如“保就业”补贴,以缓解企业和个人的压力。

逐步放宽与未来展望

随着疫苗接种率的提高和疫情趋于稳定,香港在2022年下半年开始逐步放宽限制措施,政府取消了户外口罩令、放宽了社交距离和边境管控,并恢复了与国际的旅行便利化措施,如“0+3”入境检疫政策,这些调整基于科学数据和全球疫情趋势,旨在平衡公共卫生与经济复苏。

香港的疫情限制措施可能会进一步优化,转向更灵活的“与病毒共存”模式,政府计划加强医疗系统建设,提高应对突发公共卫生事件的能力,并推动数字化健康管理,社会需要反思如何在危机中保持韧性,例如通过加强社区支持和心理健康服务。

香港的疫情限制措施是一段复杂而多维的历史,既体现了政府在危机中的快速响应,也揭示了在全球化城市中实施公共卫生政策的挑战,从严格管控到逐步放宽,这些措施不仅塑造了香港的抗疫路径,还为未来提供了宝贵经验,随着疫情进入新阶段,香港需要在保护市民健康与恢复社会经济活力之间找到平衡点,以构建一个更具韧性的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏