北京,这座拥有超过2100万人口的超大城市,在疫情反复的冲击下,其防疫政策与解封时间表牵动着无数人的心,要回答“北京什么时间能解封”这个问题,我们需要超越简单的日期预测,深入剖析影响解封的多维因素,从科学防控到社会经济,从数据指标到民生需求,全方位解读这座特大城市走向常态化的路径与挑战。

科学防控:解封的数据基础与决策逻辑

北京的解封绝非简单的行政决定,而是建立在严密的科学防控体系之上,根据北京市疾控专家多次公开说明,解封需要满足几个关键数据指标:首先是社会面清零,即连续多日无新增社区传播病例;其次是传播链清晰可控,所有病例均处于隔离状态;再者是风险点位完成排查与消杀,这些硬性指标构成了解封决策的科学基础。

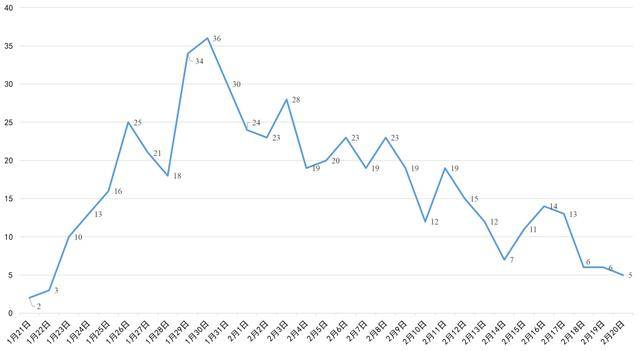

从流行病学角度看,奥密克戎变异株的基本再生数(R0值)高达9.5,远高于早期毒株,这意味着防控难度显著增加,北京采取的是“动态清零”总方针,这意味着解封不是一劳永逸的终点,而是根据疫情波动动态调整的过程,回顾2022年北京多轮疫情,解封周期通常在14-28天之间,这符合奥密克戎的平均潜伏期与两个传播周期。

分区施策:精准防控下的差异化解封

北京并非铁板一块,16个区的疫情风险等级差异决定了其解封进程必然不同步,北京创新性地采用了“分区施策”的精准防控策略,高风险区、中风险区与低风险区实行差异化管理,在2022年5月疫情中,房山、顺义等区先于朝阳解封,体现了“该管的坚决管住,该放的有序放开”的治理智慧。

这种差异化解封建立在精细化的流调溯源能力之上,北京建立了覆盖全市的监测预警网络,通过大数据溯源、核酸检测筛查等手段,实现了疫情“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,当某个区域连续多轮核酸筛查无阳性,且最后一名密切接触者隔离期满检测阴性,该区域便具备了降级或解封的条件。

经济民生:解封背后的两难抉择

解封决策不仅是公共卫生问题,更是复杂的经济社会权衡,北京作为国家政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,长时间封控对经济民生的影响不容忽视,2022年北京GDP超过4万亿元,封控期间日均经济损失以亿元计,特别是餐饮、零售、旅游等行业承受巨大压力。

民生需求也是解封的重要考量因素,就医需求、就学需求、通勤需求构成了市民的“急难愁盼”,北京在封控期间探索了“绿色通道”机制,保障特殊人群就医,设置保供网点,确保生活物资供应,这些措施为有序解封创造了条件,当封控的社会成本超过疫情防控收益时,解封便成为必然选择。

国际比较:全球视野下的北京解封路径

将北京的解封置于全球背景下考察颇具启示意义,与欧美国家“躺平”策略不同,北京坚持的是渐进式、可控的解封路径,新加坡的“分段开放”经验显示,从严格管控到完全开放需要3-6个月的过渡期,期间需要提升疫苗接种率、完善医疗资源配置。

北京目前全程疫苗接种率已超过90%,第三剂加强免疫接种率超过80%,这为解封提供了免疫屏障,但与香港、上海等城市的疫情曲线相比,北京作为首都,其解封标准更为审慎,既要考虑本地疫情,也要防范输入风险,特别是国际航班、进口货物等潜在传播源。

未来展望:从临时封控到长效治理的转型

展望未来,北京的解封不应被视为疫情的终结,而是城市公共卫生治理能力提升的新起点,后疫情时代,北京需要建立更富韧性的公共卫生体系,包括:更灵敏的传染病监测网络、更均衡的医疗资源布局、更高效的应急指挥机制。

“平急结合”将成为城市运行的新常态,在平时状态下,北京将维持正常的经济社会秩序;一旦出现疫情苗头,则能快速启动应急机制,在最小范围、最短时间内控制疫情,避免大规模长时间封控,这种精准防控能力的构建,将使未来的“解封”不再成为市民的焦虑焦点。

北京的解封时间,本质上是一个多目标优化问题,平衡的是人民健康、经济发展与社会稳定之间的关系,在奥密克戎毒株传播力极强的背景下,北京的解封不会是某个确定的日期,而是一个根据疫情发展动态调整的过程,当新增病例数下降、传播链清晰、风险可控时,解封便水到渠成。

作为市民,我们能做的是保持耐心与信心,配合防疫措施,接种疫苗,做好个人防护,毕竟,北京的每一次解封,都不是疫情的结束,而是我们与病毒斗争中一个阶段的胜利,是这座古老而又现代的城市恢复生机与活力的新起点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏