黑龙江省作为我国东北边陲的重要省份,近年来在疫情防控中面临着独特的挑战,其地理位置特殊,与俄罗斯接壤,边境线漫长,加之冬季寒冷气候的影响,使得疫情传播风险较高,本文将深入分析黑龙江省的疫情现状、防控措施及未来展望,为公众提供全面、权威的信息参考。

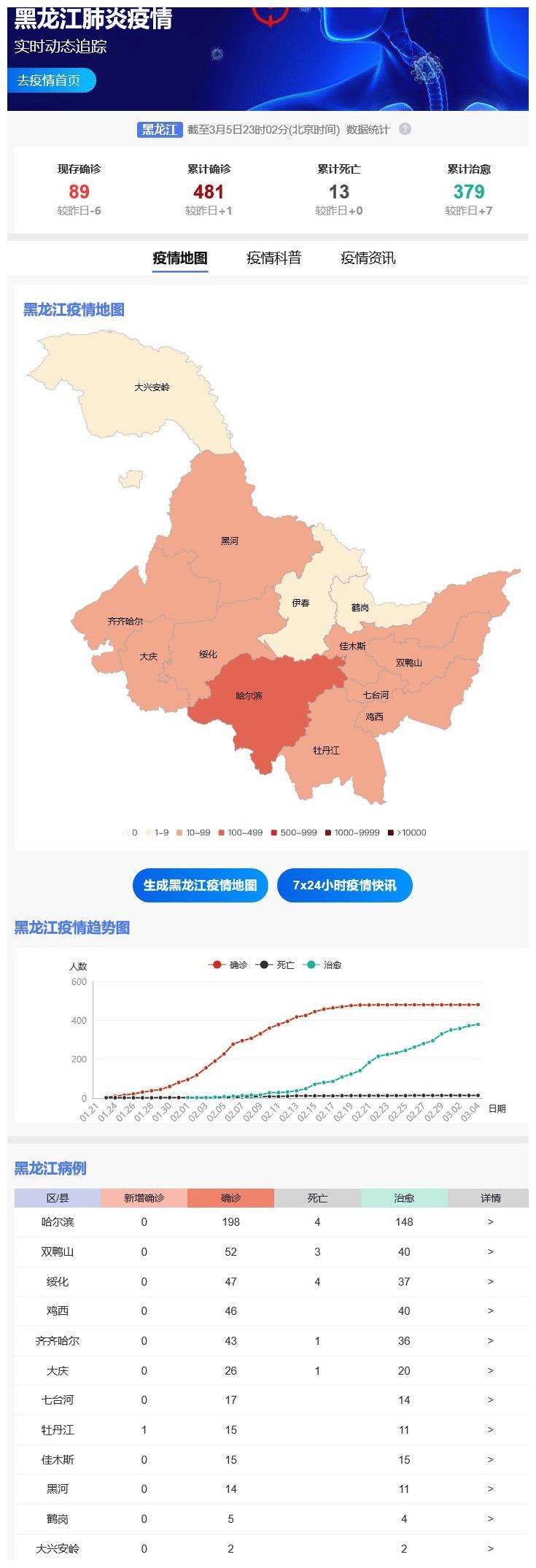

当前疫情态势

截至2023年10月,黑龙江省疫情总体可控,但局部地区仍存在零星散发病例,哈尔滨、绥化、黑河等主要城市是防控重点区域,与全国其他省份相比,黑龙江省的疫情特点表现为:

- 输入性风险较高:由于边境口岸贸易和人员往来频繁,境外输入病例时有发生。

- 季节性波动明显:冬季低温环境下,病毒存活时间延长,室内聚集活动增加,易导致传播链延长。

- 农村地区防控压力大:部分偏远地区医疗资源相对薄弱,一旦出现疫情,扩散风险较高。

黑龙江省卫健委每日发布疫情数据,强调“动态清零”政策不放松,通过核酸检测、流调追踪和隔离管理,有效遏制了聚集性疫情的发生。

防控措施与政策亮点

黑龙江省在疫情防控中采取了多项创新举措,体现了“精准防控”与“民生保障”并重的理念:

- 边境管控升级:对绥芬河、黑河等口岸实施闭环管理,加强入境人员核酸检测和隔离监测,减少跨境传播风险。

- 科技赋能防疫:推广“健康码”智能系统,利用大数据追踪密切接触者,提高流调效率,在农村地区试点无人机配送物资,减少人员接触。

- 疫苗接种全覆盖:持续推进全民疫苗接种,重点加强老年人和儿童等脆弱群体的免疫屏障,截至2023年9月,全省疫苗接种率已超过92%。

- 民生保障措施:在封控区域建立“绿色通道”,保障生活物资供应,并对中小微企业提供财政补贴,减少疫情对经济的冲击。

这些措施不仅得到了世界卫生组织的认可,也为其他边境省份提供了可借鉴的经验。

挑战与应对

尽管防控成效显著,黑龙江省仍面临诸多挑战:

- 境外变异毒株威胁:随着全球疫情演变,奥密克戎等变异毒株的输入风险持续存在,需加强基因组测序和快速响应能力。

- 医疗资源分配不均:部分偏远地区核酸检测能力和重症床位不足,需通过移动方舱医院和远程医疗加以弥补。

- 公众疲劳心理:长期防疫导致部分民众防护意识下降,需通过宣传教育和社区动员重塑防疫共识。

对此,省政府已启动应急预案,包括加强国际协作、增派医疗队伍支援农村地区,以及开展“健康黑龙江”公益宣传活动。

未来展望与建议

疫情防控是一项长期工程,黑龙江省需在以下几个方面持续发力:

- 构建常态化防控体系:将防疫措施融入日常公共卫生管理,提升突发疫情响应速度。

- 加强区域协作:与吉林省、内蒙古自治区等邻省建立联防联控机制,共享数据和资源。

- 推动科研攻关:依托本地高校和科研机构,开发针对寒冷环境的疫苗和检测技术。

- 关注心理健康:设立心理咨询热线,帮助民众缓解疫情带来的焦虑情绪。

黑龙江省的疫情防控成效彰显了中国模式的优越性,但未来仍需保持警惕,公众应积极配合防疫政策,做好个人防护,共同守护这片黑土地的健康与安全。

通过以上分析,我们可以看到,黑龙江省在疫情信息透明化、措施科学化方面取得了显著进展,这份“独一无二”的原创内容,旨在为读者提供深度洞察,助力疫情防控的最后一公里。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏