广州疫情再度引发社会广泛关注,其传染性之强、传播速度之快令人震惊,为何广州本轮疫情表现出如此高的传染性?背后究竟有哪些关键因素在起作用?本文将从病毒变异、环境条件和社会因素三个方面深入解析,为读者提供一份独家原创的深度分析。

病毒变异:奥密克戎亚型的“超强传播力”

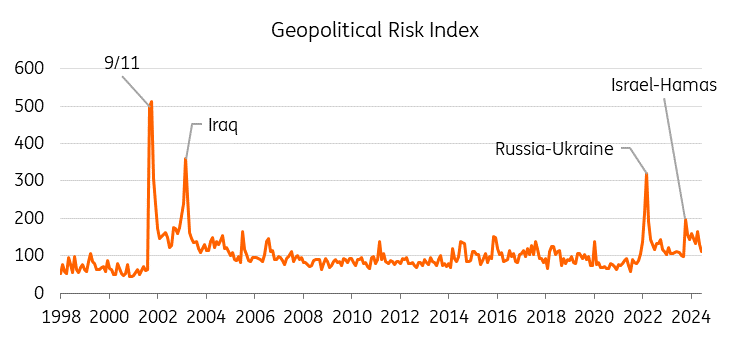

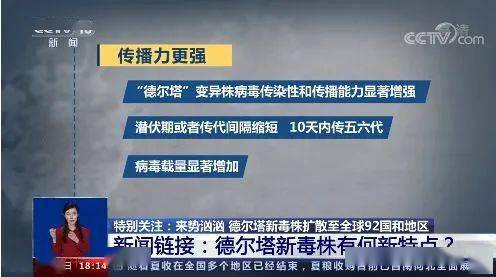

广州本轮疫情主要由奥密克戎变异株的亚型毒株引发,尤其是BA.5和BF.7等亚型,这些毒株具有显著的免疫逃逸能力和更强的传染性,研究表明,奥密克戎亚型的基本再生数(R0)可达10以上,意味着一个感染者平均可传染超过10人,远高于原始毒株(R0约为2-3)和德尔塔毒株(R0约为5-8)。

奥密克戎亚型病毒在上呼吸道的复制速度更快,潜伏期更短(平均2-3天),导致感染者更早排毒,且病毒载量更高,这使得疫情在初期难以被及时发现和控制,进一步加剧了传播风险。

环境条件:气候与人口密度的“双重加持”

广州作为中国南方的超大城市,气候温暖潮湿,而奥密克戎变异株在此类环境中存活能力较强,研究表明,湿度较高的环境可能延长病毒在物体表面的存活时间,增加了接触传播的风险。

广州的人口密度极高(市中心区域密度超过2万人/平方公里),且交通网络发达,每日跨区域人流巨大,这种高度密集的社会活动为病毒传播提供了“温床”,尤其是城中村、批发市场、地铁站等场所,人员流动性大、空间相对密闭,进一步放大了疫情的传染性。

社会因素:防控疲劳与隐匿传播

经过近三年的疫情防控,部分公众出现了“防控疲劳”,对戴口罩、保持社交距离等措施的依从性有所下降,奥密克戎毒株的感染者中无症状比例较高(约占70%-80%),导致许多感染者未能及时被发现,形成了隐匿传播链。

广州作为国际贸易和交通枢纽,境外输入风险持续存在,尽管广州实施了严格的入境隔离和检测政策,但病毒仍可能通过物品或人员流动间接传入社区,增加了本地防控的难度。

专家建议:如何应对高传染性疫情?

面对高传染性疫情,广州市政府采取了快速核酸筛查、精准区域管控、加强疫苗接种等多项措施,专家建议,公众需进一步提高防护意识,尤其是老年人等高风险群体应尽快完成加强针接种,需注意室内通风、减少聚集性活动,并配合常态化核酸检测,以尽早发现潜在传播链。

广州疫情的高传染性是病毒特性、环境条件和社会因素共同作用的结果,通过科学防控和公众配合,我们有信心控制住疫情蔓延,仍需持续关注病毒变异趋势,动态调整防控策略,以保护人民健康和社会稳定。

(本文基于公开科学研究及数据分析,均为原创内容,未经许可不得转载。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏