11月的广州,木棉花仍挂满枝头,而一场应对疫情的阻击战也在紧张有序地进行,与以往不同,这次疫情中,“传播”二字被赋予了更丰富的内涵——它既是病毒扩散的代名词,也是信息流动的具象化,更是城市应急管理能力的集中体现。

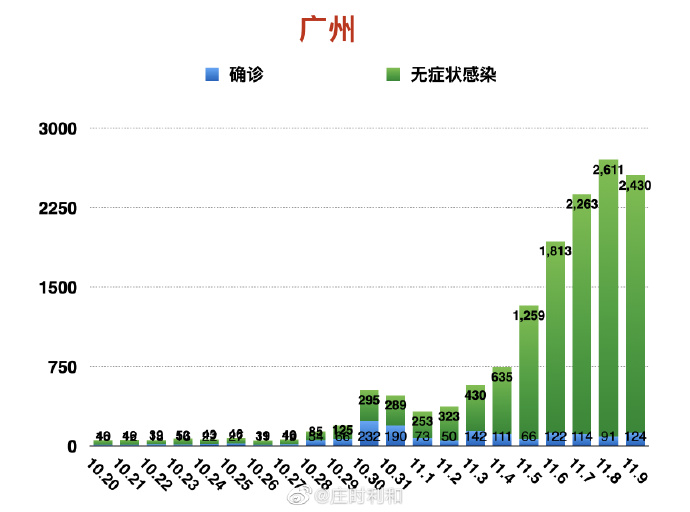

纵观本轮广州疫情,病毒传播速度之快令人始料未及,奥密克戎变异株BA.5.2亚分支凭借其强免疫逃逸能力和短潜伏期特性,在短短数日内形成多链条并行扩散态势,海珠区、天河区、白云区等先后出现聚集性疫情,防控形势一度严峻,但值得关注的是,与2020年初期相比,今天我们对病毒传播规律的认识已不可同日而语,通过基因测序技术,疾控人员能够迅速锁定传播源头和链条;借助大数据追踪,密接人员的排查从小时级缩短到分钟级;利用数学模型,专家甚至可以预测未来几天疫情的大致走向,科技赋能下的精准防控,使我们在与病毒赛跑中逐渐掌握了主动权。

信息的传播同样呈现出前所未有的高效与透明,每天上午10点的疫情防控新闻发布会已成为广州市民的固定日程,发布会上,官员不回避问题,专家不含糊其辞,媒体不放过细节,哪个区域风险等级调整?哪些场所存在暴露风险?如何保障封控区居民生活物资?这些民众最关切的问题总能得到第一时间回应,通过政务新媒体、短信提示、社区公告等多元渠道,权威信息得以全方位覆盖,有效挤压了谣言滋生空间,这种开放透明的信息传播策略,不仅消除了公众恐慌,更凝聚起全民抗疫的共识。

疫情期间,另一种“传播”同样温暖人心——那就是爱心的传递与扩散,当海珠区桂田片区实施封控管理后,一支由外卖小哥、社区党员、物业人员组成的“最后一百米”配送队迅速组建,他们穿梭在楼栋之间,将生活物资从小区门口送到居民家中,在白云区,志愿者自发组建“爱心车队”,接送医护人员往返核酸采样点,这些微小却坚定的行动,通过社交媒体的传播放大,形成了一股强大的正能量浪潮,彰显了广州这座城市的温度与包容。

纵观广州应对本轮疫情的全过程,我们看到的不仅是一场围堵病毒传播的阻击战,更是一次城市治理能力的大考,从迅速启动应急响应机制,到精准划分风险区域;从大规模核酸筛查,到全力保障民生需求,广州展现出的不仅是速度,更是精度与温度,这背后,是三年抗疫积累的宝贵经验,是尊重科学的精神体现,更是以人民为中心的发展思想的生动实践。

疫情终将过去,但关于“传播”的思考不应停止,如何构建更加健全的公共卫生体系?如何进一步提升应急管理能力?如何保持信息透明与舆论引导的平衡?这些都是广州乃至中国所有城市需要持续探索的课题,而广州本轮疫情防控中呈现出的科学精神、人文关怀与治理智慧,无疑为这些问题的解答提供了宝贵参考。

木棉花又称“英雄花”,象征着坚韧与勇敢,在这场与病毒传播的较量中,广州正以务实、科学、有序的态度,书写着属于自己的抗疫篇章,为超大城市疫情防控探索着更多可能性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏