南京市部分中小学班级因突发公共卫生事件采取停课措施,引发了社会广泛关注,这一事件不仅是对城市教育系统应急能力的一次考验,更折射出当前公共管理中的深层次问题,停课背后,是教育安全与学业进展的平衡难题,也是城市精细化治理的缩影,本文将深入分析停课原因、影响及应对策略,探讨如何构建更具韧性的教育体系。

停课背景与直接动因

据了解,此次停课主要涉及南京多个区的部分班级,原因与季节性传染病聚集性传播有关,根据疾控部门监测数据,近期流感等呼吸道传染病进入高发期,部分学校出现集中发热情况,按照《江苏省学校传染病防控工作规范》要求,当单个班级出现多例关联病例时,经疾控专家评估,可采取临时停课措施。

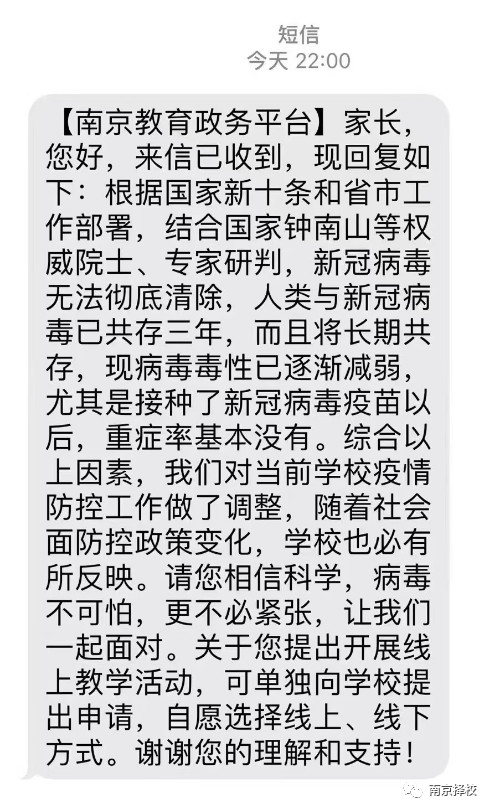

这种"精准停课"模式体现了防控策略的优化:不同于2020年初期的大范围停课,此次采取的是"点状暂停"策略,既控制了疾病传播,又最大限度减少了教学干扰,南京市教育局相关负责人表示,停课决策经过严格评估,同时启动了线上教学预案,确保"停课不停学"。

多维影响评估

教育教学层面,停课带来了双重效应,线上教学迅速补位,南京市"金陵微校"等平台提供同步课程,许多学校在24小时内就完成了线下到线上的转换,实践课程、团体活动等教育环节难以完全替代,部分学生出现学习适应性問題,某中学班主任透露:"毕业班学生家长普遍焦虑,担心教学进度受影响。"

家庭与社会层面,停课产生了连锁反应,双职工家庭面临看护压力,有家长无奈表示:"突然接到停课通知,只能轮流请假或求助老人。"社区托管服务需求激增,暴露出社会支持体系的不足,停课期间的营养配餐、心理健康等问题也浮出水面。

公共卫生层面,这种精准防控有效阻断了传播链,疾控专家指出:"早期干预避免了更大范围的扩散,这是成本最小的防控方式。"但同时也提示需要加强家校协同防控,建立更灵敏的预警机制。

应急机制的系统性优化

此次事件凸显了教育应急管理体系的进步与不足,值得肯定的是,南京市建立了分级响应机制:一级为正常防控,二级强化监测,三级采取停课等措施,这种分级响应避免了"一刀切",体现了精准治理理念。

预案执行中仍发现提升空间,线上教学质量参差不齐,部分学校缺乏成熟的混合式教学经验,其次特殊教育需求学生支持不足,听障、视障学生的在线学习适配性有待提高,家校沟通机制需要优化,有家长反映:"希望获得更详细的复课标准和时间表。"

构建韧性教育生态的路径

面向未来,应当从多个维度加强教育系统韧性建设:

技术赋能方面,需完善智慧教育基础设施,除了现有平台,应开发集健康监测、在线教学、心理辅导于一体的综合系统,上海等地的"校园大脑"实践值得借鉴,通过大数据实现风险早期预警。

制度设计方面,要健全弹性教学制度,探索"学分银行"、弹性学时等机制,允许学生根据实际情况调整学习进度,同时建立跨部门协作机制,整合教育、卫健、社区资源形成合力。

社会支持方面,应构建多元托底体系,鼓励企业推行弹性工作制,发展社区临时托管服务,培育家长互助组织,杭州某社区推出的"应急看护联盟"模式提供了有益参考。

健康教育方面,需将防疫知识纳入常规课程,培养学生卫生习惯,加强体育锻炼,从根本上提升群体免疫力,日本学校"晨检制度"和健康管理经验值得学习。

危机中育新机

南京部分班级停课事件,既是一次应急考验,也是推动教育变革的契机,它提醒我们:现代教育管理需要更加精细化、人性化的解决方案,当下一个冬季来临,我们期待看到的不只是更完善的停课预案,更是整体教育生态的优化升级——那时,无论面对何种突发情况,孩子们都能在安全与成长中获得更好保障。

教育的本质不仅是知识的传递,更是应对不确定性的能力培养,这次停课给所有教育参与者上了生动一课:唯有构建起坚固而灵活的教育系统,才能在风雨来临时,为每个孩子撑起一片晴空。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏