2021年夏季,南京禄口国际机场突发的新冠疫情,如同一块投入平静湖面的石子,迅速在全国范围内激起涟漪,这一事件不仅暴露了疫情防控中的潜在漏洞,更成为全球航空枢纽防疫的典型案例,南京机场疫情究竟如何发生?其影响与教训又给我们带来了哪些启示?本文将深入剖析这一事件的始末,并探讨其背后的深层意义。

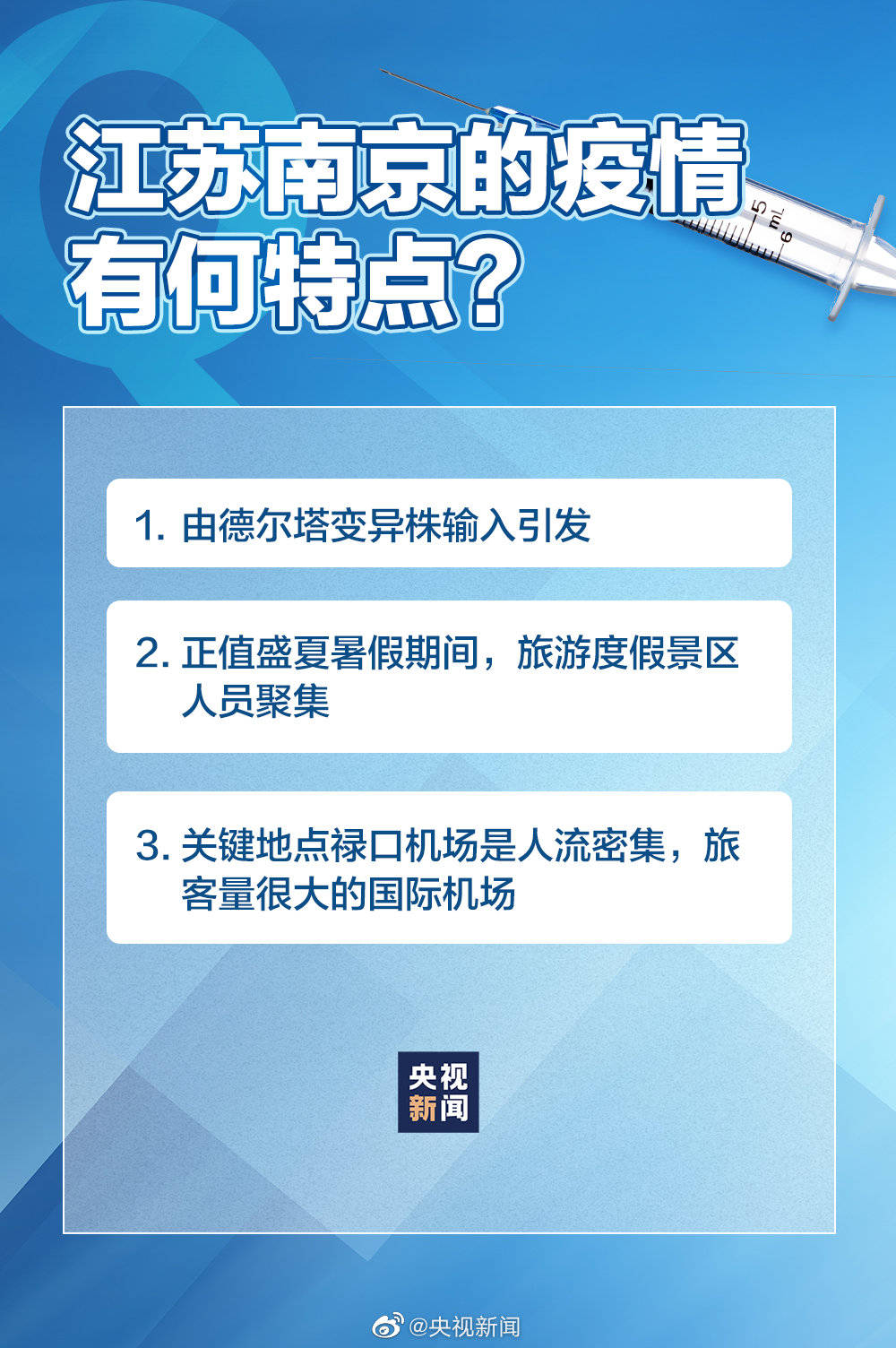

疫情溯源:Delta变异株的“破防”之路

南京机场疫情的暴发,始于2021年7月20日,当时禄口机场在例行核酸检测中发现9名保洁人员呈阳性,随后的溯源调查显示,疫情由Delta变异株引发,其传染性远超早期毒株,Delta株的病毒载量高、潜伏期短,使得病毒在机场内部迅速扩散。

关键问题在于,机场作为国际枢纽,如何成为疫情“突破口”?调查发现,保洁人员同时负责国际和国内航班的清洁工作,防护措施存在交叉感染风险,机场的闭环管理未能完全落实,部分员工在隔离期间与社区接触,导致病毒从机场向南京本地及外省蔓延,这一漏洞凸显了“人物同防”的重要性——不仅要关注旅客筛查,还需加强一线工作人员的常态化防护。

传播链条:从机场到多省的“多米诺效应”

南京机场疫情在短时间内波及全国十余个省份,包括江苏、湖南、四川等地,甚至引发了扬州、张家界等地的聚集性传播,为何传播如此迅速?暑期人员流动量大,机场日均客流量超数万人次;Delta株的强传染性使得近距离接触者更易感染。

以扬州为例,一名南京关联病例在棋牌室活动,导致数十人感染,凸显了密闭空间聚集的风险,而张家界景区因演出活动成为二次传播点,进一步放大了疫情规模,这一连锁反应表明,现代交通网络下,局部疫情可能迅速演变为区域性危机,防控必须“快、准、狠”。

应对措施:紧急响应与常态化防控的博弈

疫情暴发后,江苏省及南京市政府迅速启动应急机制:禄口机场全面停航,南京市开展多轮全员核酸检测,并实施部分区域封控,这些措施虽有效遏制了病毒扩散,但也暴露出一些问题,初期核酸检测组织混乱,部分居民排队聚集;信息发布不及时,引发公众焦虑。

更深远的影响在于,南京疫情推动了中国防控策略的优化,此后,全国机场加强“分区管理”,严格区分国际与国内航班人员;高风险岗位人员接种加强针和每日检测成为标配,这些调整体现了“动态清零”政策的灵活性——在遏制疫情的同时,最大限度减少对经济和社会的影响。

反思与启示:未来如何筑牢“空中防线”

南京机场疫情是一面镜子,照见了全球疫情长期化下的挑战,航空枢纽作为“国门”,需建立更科学的预警机制,利用大数据追踪高风险人员,或引入快速检测技术缩短响应时间,一线人员的防护必须升级,包括定期培训、严格闭环管理和心理支持,公众沟通需透明化,及时发布权威信息,避免谣言滋生。

值得注意的是,南京疫情并非孤例,从新加坡樟宜机场到香港国际机场,类似事件屡见不鲜,这警示我们:病毒无国界,防控需全球协作,中国通过南京疫情的经验,进一步强化了“外防输入、内防反弹”的体系,为后续应对奥密克戎等变异株提供了宝贵借鉴。

南京机场疫情如何?它是一次考验,更是一堂深刻的公开课,其背后不仅是病毒与人类的博弈,更是现代社会治理能力的体现,从溯源到防控,从局部到全国,这一事件提醒我们:疫情防控没有“休止符”,唯有不断优化策略、补齐短板,才能在挑战中守护公共安全,随着全球疫情演变,南京的经验将继续为世界提供重要参考——唯有科学、协作与韧性,方能筑牢生命防线。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏