从六朝古都南京到冰城哈尔滨,直线距离超过1700公里,这条贯穿中国东部的交通动脉,在疫情期间成为检验我国防控体系的试金石,当疫情在这两座城市之间波动出现,人员的流动与病毒的传播,勾勒出一幅复杂而深刻的防疫图景。

回顾疫情三年,南京与哈尔滨曾先后成为疫情的焦点,2021年7月,南京禄口国际机场暴发疫情,随后传播至全国多个省市;而哈尔滨则在多个冬季遭遇疫情反复,两座城市相隔千里,却在疫情防控上命运相连,人员的跨区域流动使得两地的防疫工作必须形成合力。

交通枢纽的防控挑战

南京作为华东地区的重要交通枢纽,拥有亚洲最大的内河港口、全国重要的铁路枢纽和航空港,每天,无数旅客从这里出发,前往全国各地,其中包括通往哈尔滨的多趟航班和列车,在疫情高峰期,这种大规模的人员流动无疑增加了病毒传播的风险。

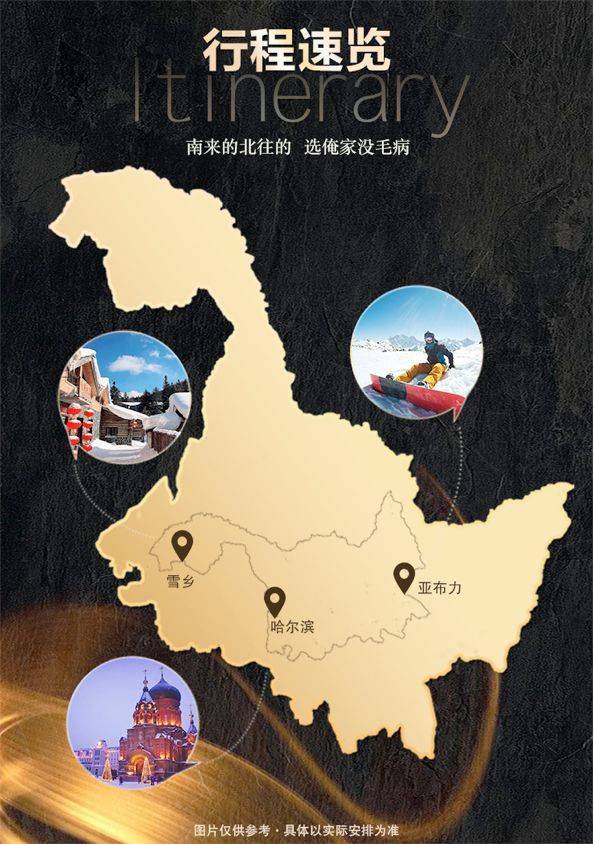

哈尔滨则是东北地区的交通要冲,每年冬季吸引大量游客前来观赏冰雕雪景,从南京到哈尔滨的旅客,往往集中在冬季旅游旺季,这为两地疫情防控带来了季节性压力,如何平衡经济发展与疫情防控,成为两地共同面临的难题。

精准防控的实践探索

在应对疫情的过程中,南京和哈尔滨都探索出了各具特色的防控措施,南京率先推行“分区分类”精准防控,根据风险等级采取不同的管控措施;哈尔滨则结合北方城市特点,强化冬季室内场所的防控,并建立了完善的冷链食品防控体系。

当出现本土病例时,两地疾控部门迅速启动应急机制,开展流调溯源工作,通过大数据分析,精准追踪从南京到哈尔滨的密切接触者,实现快速隔离和核酸检测,有效切断了传播链条,这种高效的跨区域协作,体现了我国公共卫生应急能力的显著提升。

民生保障的温情坚守

在严格的防控措施下,两地政府始终关注民生需求,当有旅客因疫情滞留异乡时,南京和哈尔滨都设立了专门的救助通道,提供临时住宿、医疗救助和心理疏导服务,社区工作者和志愿者组成了一张严密的保障网,确保每一位居民的基本生活不受影响。

特别值得一提的是,在哈尔滨冬季极寒天气中,防疫人员依然坚守在户外检测点,为市民进行核酸检测;而南京在夏季高温时节,则搭建遮阳棚,准备防暑物资,体现了一座城市的人文关怀,这种无微不至的关怀,让疫情防控既有力度又不失温度。

科技赋能的新型防控

随着防控经验的积累,科技手段在疫情防控中的作用日益凸显,从南京到哈尔滨,健康码互认、行程轨迹追踪、智能测温等技术的应用,大大提高了防控效率,两地还建立了信息共享平台,实现疫情数据的实时互通,为科学决策提供依据。

远程办公、在线教育等数字化工具的普及,也减少了人员跨区域流动的必要性,许多企业调整了工作方式,学生通过网课继续学业,这从源头上降低了疫情传播风险,这些变化,或许将深刻影响后疫情时代的工作和生活方式。

经验与启示

南京到哈尔滨的疫情防控经验告诉我们,面对突如其来的公共卫生事件,既需要坚决果断的应对措施,也需要各地之间的密切配合,病毒的传播不受地域限制,防控工作也必须打破地域界限,形成全国一盘棋的合力。

疫情防控与经济社会发展需要统筹兼顾,在保障人民健康安全的前提下,尽可能减少对正常生产生活的影响,这考验着城市管理者的智慧和担当,南京和哈尔滨的实践表明,精准防控、科学施策是可行之路。

从南京到哈尔滨,这段千里之遥的路程,在疫情期间成为观察中国防控体系的窗口,两座城市的努力与坚守,无数普通人的配合与奉献,共同筑起了抗击疫情的坚固防线,当疫情终将成为历史,这段经历留给我们的,不仅是防控经验的积累,更是面对挑战时众志成城的精神财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏