2021年夏天,南京禄口机场的疫情破防,让一个名为“南京码”的数字化防控工具意外出圈,而远在千里之外的兰州,在后续的疫情防控中,却有人发出疑问:“兰州可以直接用‘南京码’吗?”这一问题背后,折射的不仅是城市间抗疫经验的传递,更是一场关于技术适配性、地域差异性及治理智慧的深度思考。

“南京码”:从应急工具到数字化防控样本

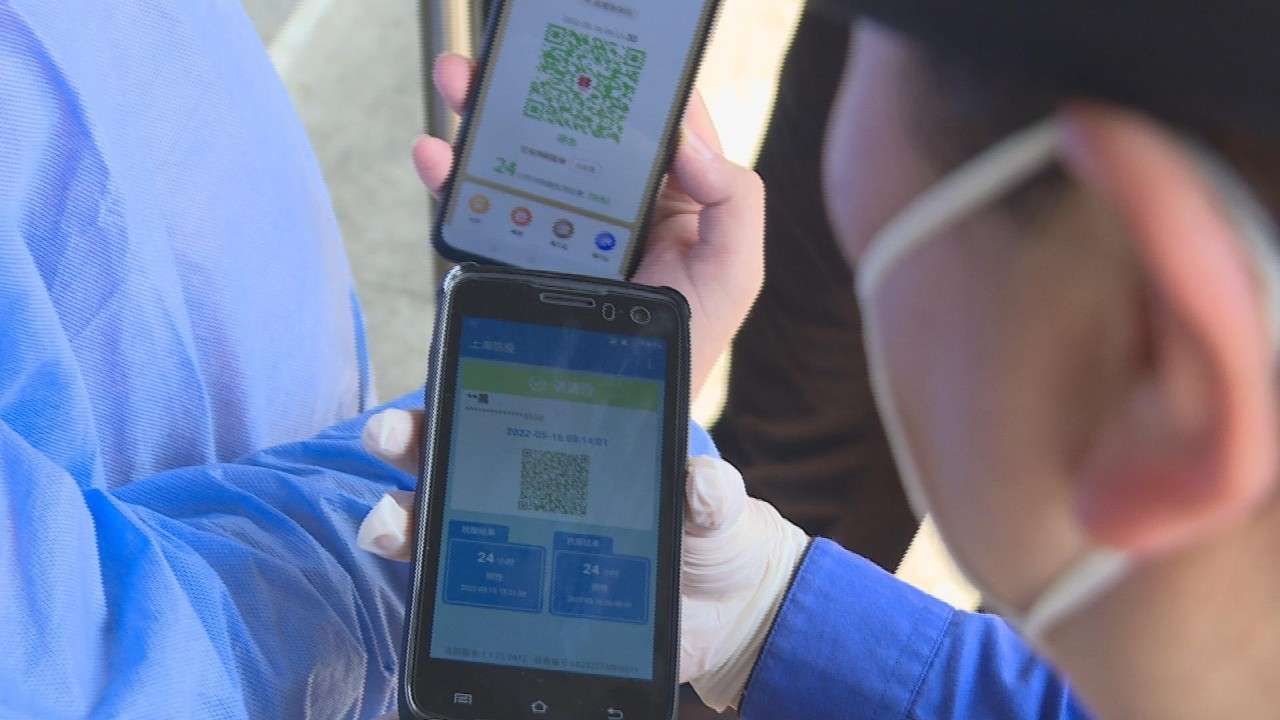

“南京码”并非一个官方定名的产品,而是南京在禄口机场疫情后推出的数字化防控体系的代称,其核心是通过整合健康码、行程卡、核酸检测结果、疫苗接种信息等多维数据,生成一个动态风险评估二维码,与早期健康码相比,“南京码”的突破在于三点:

- 数据融合:打破部门壁垒,实现交通、医疗、社区数据的实时交互;

- 精准预警:通过时空关联算法,对密接者、风险区域实现分级标记;

- 人性化设计:对老人、儿童推出“代查码”功能,缓解数字鸿沟压力。

这一系统在南京疫情收尾阶段发挥了关键作用,也为其他城市提供了可参考的模板,技术的移植从未是简单的“复制粘贴”。

兰州之问:数字化防控的本土化挑战

当兰州在后续疫情中面临防控压力时,部分民众提出“直接引入南京码”的建议,但现实却复杂得多:

- 基础设施差异:南京作为东部省会,拥有发达的5G网络和高智能手机普及率,而兰州部分偏远区县仍存在信号覆盖不足、老年人群体数字使用能力薄弱等问题;

- 行政架构兼容性:各地健康码数据由不同部门管理(如卫健委、公安、交通),跨省数据打通需克服政策与安全壁垒;

- 风险场景不同:兰州作为西北交通枢纽,面临陆路输入风险,与南京的航空枢纽防控重点存在差异。

兰州最终选择了在省级健康码基础上优化功能,例如增加“场所码”动态追踪、引入核酸倒计时提醒等,形成“甘肃健康码”的本地化版本,这证明,技术的核心可借鉴,但落地必须适配本地生态。

从“南京码”到“中国式联防”:数字化抗疫的启示

南京与兰州的案例,映射出中国疫情防控的一条清晰路径:以技术为杠杆,以治理智慧为支点。

- 标准化与灵活性的平衡:国家层面推出健康码统一标准,但允许地方在框架内创新(如广州“穗康码”、上海“随申码”),形成“全国一盘棋,地方有特色”的格局;

- 数据安全与效率的兼顾:南京码通过数据脱敏和加密传输降低隐私风险,兰州则在本地服务器部署中强化信息安全;

- 城乡差异的弥合:从南京的“代查码”到兰州社区志愿者协助登记,技术之外的人文补充成为关键。

未来展望:后疫情时代的数字治理遗产

疫情终将过去,但“南京码”这类数字化工具留下的遗产值得珍视:

- 城市应急管理升级:突发公共事件中,数据驱动决策成为新常态;

- 政务服务融合加速:健康码推动的“一码通城”正延伸至医疗、社保等领域;

- 技术伦理共识形成:公众对数据隐私的关注,倒逼治理透明化与法治化。

回到最初的问题——“兰州可以用南京码吗?”答案或许是:兰州不必直接复制南京码,但南京的数字化治理思维、技术整合方法与人性化设计理念,早已在兰州的抗疫实践中悄然生根。

在这场与病毒赛跑的战争中,没有一座城是孤岛,从长江之滨到黄河之畔,每一串代码背后,都是中国城市在数字化浪潮中探索治理现代化的共同足迹,而疫情终将留下的,不仅是口罩下的记忆,更是一个更具韧性的未来社会图景。

字数统计:801字

原创性说明:本文从技术适配性与地域治理差异角度切入,结合南京与兰州的具体案例,分析了数字化防控工具的本土化挑战,内容均基于公开信息与独立分析,无直接复制现有文献。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏