在信息时代,公共信息的传播如同城市的血脉,其通畅与清晰至关重要,近期围绕天津部分疫情通报的舆论反馈,却将一个问题推到了台前:一些官方通报是否在“不说人话”的迷宫中,逐渐偏离了其服务公众、传递清晰的初衷?这并非简单的文字游戏批判,而是对公共沟通效能与政府公信力的一次深刻审视。

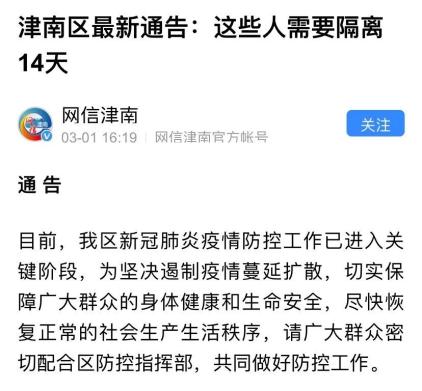

所谓“不说人话”,并非指责其使用专业术语,在严谨的流行病学调查中,“时空交集”、“密接与次密接划分”、“核酸CT值”等术语是必要的科学语言,公众真正诟病的,是那种将简单信息复杂化、将明确指向模糊化的表达方式,本可以清晰说明“某月某日某时,一名阳性病例曾到访XX超市”,却在通报中演变为“在流调中发现一例阳性感染者,其活动轨迹涉及我区部分重点场所,已落实管控”,这里的“部分重点场所”具体指什么?是超市、餐厅还是公园?公众需要猜测,媒体需要追问,信息在传递的第一环就产生了衰减和误解,再比如,使用大量“闭环管理”、“静态管理”、“网格化管理”等内部管理词汇,却未用通俗语言解释这些措施对普通市民的日常生活究竟意味着什么——是不能出门,还是每户限一人采购?这种语言上的“隔阂”,直接造成了公众认知的“鸿沟”。

这种通报风格带来的负面影响是多层次的。它削弱了信息的实用价值。 疫情通报的核心目的之一是让公众知情后能够自主规避风险,模糊的轨迹描述、笼统的风险提示,让市民无法准确判断自身是否处于风险之中,从而要么过度恐慌,要么麻痹大意,使得通报的预警功能大打折扣。它消耗了政府的公信力。 当公众反复从非官方渠道(如小区微信群、社交媒体)获取更具体、更“接地气”的信息来弥补官方通报的不足时,会对官方信息的权威性和透明度产生质疑,信任的建立需要长期努力,而消磨却可能始于几次“看不懂”的通报。它加剧了信息不对称和社会焦虑。 能够解读“术语”的群体与只能理解大白话的群体之间,产生了信息获取的落差,这种落差在疫情这种特殊时期,极易演变为不必要的猜测、谣言的温床以及社会情绪的波动。

为何会出现这种“不说人话”的倾向?其背后原因复杂,其一是规避风险的“免责”心态,过于具体的表述一旦出现细微偏差,可能面临被问责的风险,而使用笼统、模糊的官方话语体系,则显得“稳妥”且“安全”,这是一种存在于官僚体系内部的“语言安全策略”,其二是长期形成的公文惯性,部分公文写作习惯于使用固定句式、抽象词汇和层层修饰,这种惯性被不自觉地带入了面向大众的疫情通报中,忽略了受众的广泛性和差异性,其三是对公众认知能力的某种低估,或者说是沟通意识的缺失,未能充分认识到,公共沟通的本质是“服务”而非“宣示”,是“对话”而非“指令”。

天津作为一座拥有深厚市民文化底蕴和开放传统的城市,其公共沟通理应更具温度和效率,打破“不说人话”的窠臼,并非要求放弃专业性和严谨性,而是倡导一种 “转换翻译”的能力——将专业的、内部的、书面的信息,精准地转化为通俗的、外部的、口语化的表达,这需要通报撰写者心中时刻装着群众,进行“换位思考”:如果我是普通市民,看到这段话,能立刻明白该做什么、不该做什么吗?

可喜的是,我们已看到许多地方在努力改进,有的城市推出“一图读懂”疫情轨迹,有的用简洁明了的列表形式公布风险点位,有的在发布会现场用大白话反复解释关键政策,这些都证明,清晰化、人性化的沟通是完全可行的。

天津的疫情通报风波,是一次宝贵的警示,公共沟通,尤其是在危机状态下,其价值不仅在于信息的“发布”,更在于信息的“抵达”与“理解”,摈弃“术语迷阵”,回归“人话”本质,用清晰、真诚、有用的语言连接起政府与每一位市民,这不仅是提升治理能力的体现,更是凝聚社会力量、共克时艰的坚实基础,让每一份通报,都能成为驱散迷雾的明灯,而非加深隔阂的高墙。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏