当奥密克戎的阴影笼罩海河之畔,天津,这座北方重要的港口城市,每一次与疫情的短兵相接,都牵动着无数人的心,在这场没有硝烟的战争中,除了冲锋在前的“大白”和昼夜不停的检测仪器,还有一条看不见的战线至关重要——那便是关于“天津疫情人员信息”的精准采集、流转与应用,它如同城市的神经网络,传递着决策的信号,也守护着每一位市民的安全。

信息采集:从社区网格到数字流调的多维触角

天津疫情人员信息的构建,始于最基层、最广泛的采集网络,这套体系的核心是高度成熟的“社区网格化管理”,每一位网格员都是信息的“活地图”与“传感器”,他们对辖区内居民情况了如指掌,在疫情初期,通过“敲门行动”、微信群接龙、电话核实等方式,迅速摸清底数,建立起包括常住人口、流动人口、特殊群体(如老人、孕妇、病患)在内的动态信息库,这是人员信息图谱的静态基础。

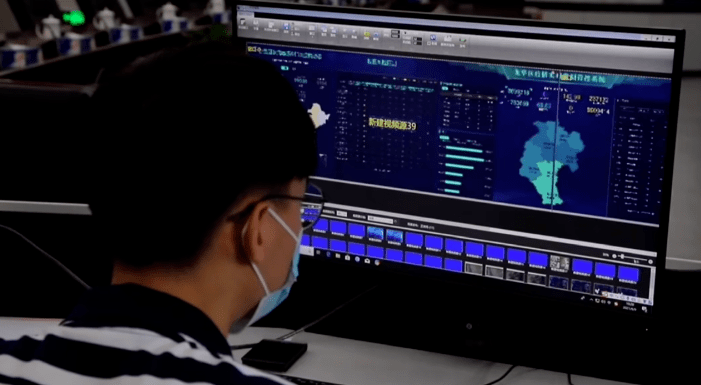

一旦出现阳性病例,动态信息采集即刻启动,流调溯源中心成为信息汇聚的“中枢大脑”,传统的电话流调与现代化的技术手段紧密结合,疾控人员通过详尽的询问,勾勒出确诊者的活动轨迹;大数据、支付记录、场所码、监控视频等构成了数字流调的“天网”,能够交叉验证、快速还原、甚至预判风险点位,这种“人力+技术”、“线上+线下”的立体化信息采集模式,确保了在最短时间内,将密接、次密接、高风险人群等关键信息从茫茫人海中精准识别出来。

信息处理:在精准与效率间寻求最佳平衡

海量的原始信息汇集后,面临的是严峻的处理挑战,信息的核心要求是“快、准、全”。

- 去重与清洗: 同一人员可能通过多种渠道被多次上报,系统需要进行智能去重,确保不遗漏、不重复。

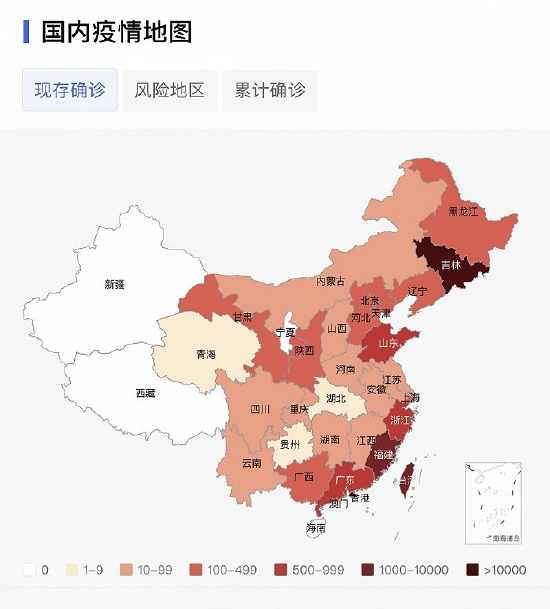

- 关联与分析: 将分散的个案信息进行关联分析,绘制出传播链图谱,研判疫情传播的规模、速度和方向,通过分析病例的时空交集点,快速锁定重点区域和人群。

- 分级与推送: 依据风险评估模型,对相关人员信息进行风险等级划分(如密接、次密接、高风险区域驻留人员等),并按照属地管理原则,将处置任务精准推送到相应的区、街道乃至社区,实现指令的闭环运行。

这个过程,不仅是技术的比拼,更是对城市治理智慧的考验,天津在多次疫情处置中展现出的“天津速度”,其背后正是这套高效、精准的信息处理机制在强力支撑。

信息应用:从宏观决策到微观服务的价值闭环

采集与处理的最终目的,在于应用,天津疫情人员信息的价值体现在防控的每一个环节:

- 支撑科学决策: 真实、全面的人员流动与感染数据,是领导机构判断疫情形势、决定防控等级(如是否进行全员筛查、划定封控区管控区防范区)最根本的依据。

- 实现精准管控: 基于精准的人员信息,才能实现“点穴式”的封控管理,避免“一刀切”带来的社会成本,该隔离的迅速隔离,该筛查的精准筛查,最大限度减少对正常生产生活秩序的影响。

- 保障民生服务: 信息库中的特殊群体名单,是保障民生的关键,社区工作者可以据此为独居老人送菜送药,为急需就医者开辟绿色通道,将人文关怀精准送达。

- 优化资源调配: 根据各区域风险人群的数量和分布,可以科学预测核酸检测、隔离房间、医疗物资等需求,从而实现资源的超前配置和高效利用。

信息安全与隐私保护:不容逾越的红线

在高效利用人员信息的同时,天津始终将信息安全和公民隐私保护置于首位,无论是《个人信息保护法》的严格执行,还是内部对于信息查询、使用权限的严格管控,都旨在筑牢信息安全的防火墙,我们很少看到天津确诊者的详细隐私信息在网络上大规模泄露,这正体现了其在信息管理上的规范与严谨,公开流调轨迹时,隐去姓名、身份证号等敏感信息,只保留必要的时空信息,这种“匿名化”处理,正是平衡公共利益与个人权益的明智之举。

天津的抗疫实践表明,现代化的疫情防控,早已超越了单纯医学防疫的范畴,更是一场基于数据和信息的城市治理能力大考。“天津疫情人员信息”这条看不见的战线,以其快速响应、精准触达、闭环管理的特性,织就了一张保护人民生命健康与维护城市有序运行的智慧之网,它不仅是战胜病毒的有力武器,其背后所体现的科学精神、法治原则和人文关怀,更是这座文明城市在应对重大公共危机时,所交出的的一份沉甸甸的答卷,当疫情的阴霾散去,这套在实战中淬炼出的信息处理机制与治理经验,必将为城市未来的精细化、智能化管理留下宝贵的遗产。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏