2020年初,武汉疫情的暴发,如同一场突如其来的风暴,席卷了全球,在这场与病毒赛跑的战役中,科学家们扮演了至关重要的角色,他们不仅是疫情初期的“吹哨人”,更是后续防控策略的智囊团,从病毒溯源到疫苗研发,从数据分析到公众科普,武汉疫情中的科学家们用智慧和汗水,筑起了一道道防线,他们的故事,值得我们铭记与深思。

疫情初期的科学预警与快速响应

武汉疫情的暴发,最早可以追溯到2019年12月,当时,武汉市多家医院陆续出现不明原因的肺炎病例,科学家们迅速行动起来,中国疾病预防控制中心的专家团队在短时间内赶赴武汉,开展流行病学调查和病原体鉴定,2020年1月初,中国科学家率先完成了病毒基因组测序,并第一时间向世界卫生组织分享了数据,这一举措为全球疫情防控赢得了宝贵时间。

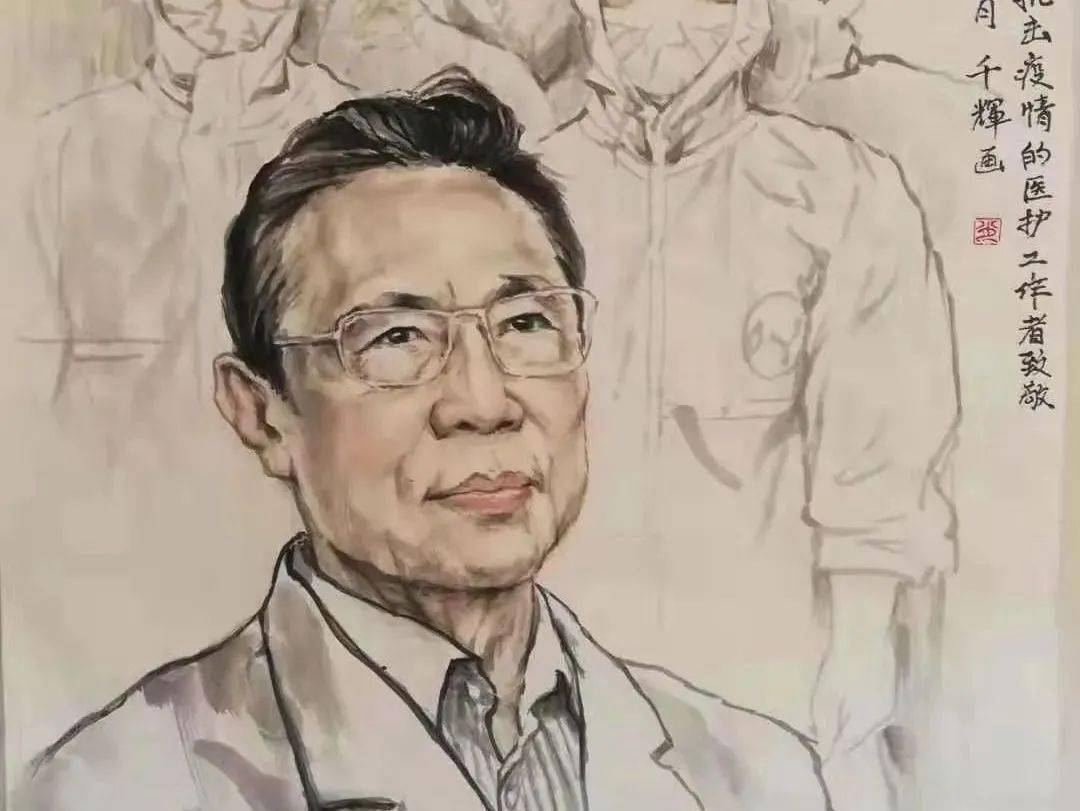

值得一提的是,科学家们在疫情初期就表现出了高度的警觉性,复旦大学附属华山医院的张文宏教授在疫情暴发后,迅速通过社交媒体向公众科普病毒传播途径和防护措施,避免了不必要的恐慌,中国工程院院士钟南山在1月20日接受媒体采访时,明确表示新冠病毒存在“人传人”现象,这一科学判断为后续的封城决策提供了关键依据。

病毒溯源与科研攻关

病毒溯源是疫情防控的核心环节,在武汉疫情中,科学家们通过多学科协作,试图解开病毒的起源之谜,中国科学院武汉病毒研究所的研究团队对病毒样本进行了深入分析,发现新冠病毒与蝙蝠冠状病毒有高度同源性,这为溯源工作提供了重要线索,中国科学家与国际组织紧密合作,共享数据和研究成果,推动了全球科学界的协同攻关。

在科研攻关方面,科学家们展现了惊人的效率,疫情暴发后,中国多家科研机构和企业迅速启动了疫苗研发工作,军事科学院陈薇院士团队在短时间内成功研发出腺病毒载体疫苗,并率先进入临床试验阶段,科学家们还开发了多种检测试剂盒,提高了病毒检测的准确性和效率,这些成果不仅为中国疫情防控提供了技术支持,也为全球抗疫贡献了“中国方案”。

数据分析与防控策略

在武汉疫情中,数据分析成为科学家们的重要工具,通过建模和模拟,科学家们预测了疫情的传播趋势,为政府决策提供了科学依据,中国疾控中心的专家团队利用大数据分析了人口流动与疫情扩散的关系,提出了“早发现、早隔离、早治疗”的防控策略,这一策略在武汉封城后得到了有效实施,显著降低了病毒的传播风险。

科学家们还通过实时监测和风险评估,不断调整防控措施,武汉市在疫情高峰期建立了方舱医院,这一举措的背后是科学家对医疗资源供需关系的精准分析,通过科学计算,他们预测了病床需求缺口,并提出了建设临时医疗设施的建议,这一创新做法不仅缓解了医疗系统的压力,也为全球其他疫情暴发地区提供了借鉴。

科学传播与公众教育

在疫情中,科学家们还承担了科学传播和公众教育的责任,面对信息的爆炸式增长和谣言的泛滥,科学家们通过多种渠道向公众传递准确的信息,中国工程院院士李兰娟多次接受媒体采访,解释病毒的传播机制和防护方法,帮助公众消除疑虑,许多科学家通过社交媒体和在线平台,发布科普文章和视频,提高了公众的科学素养。

科学传播不仅增强了公众的防护意识,也维护了社会的稳定,在武汉封城期间,科学家们通过实时更新疫情数据,让公众了解防控进展,避免了不必要的恐慌,这种透明、及时的信息公开方式,赢得了国际社会的广泛赞誉。

科学家的精神与启示

武汉疫情中的科学家们,展现了科学精神的核心:求真、务实、协作、奉献,他们不顾个人安危,深入疫情一线;他们夜以继日地工作,推动科研突破;他们与国际同行携手,共同应对全球挑战,这种精神不仅体现在疫情应对中,更成为后疫情时代科学发展的宝贵财富。

从武汉疫情中,我们可以得到许多启示,科学是应对突发公共卫生事件的最有力武器,只有依靠科学,才能做出精准的决策,国际合作至关重要,病毒无国界,科学家们需要跨越地域和文化的界限,共同寻找解决方案,公众信任是科学工作的基石,科学家们需要通过透明、负责的方式,赢得公众的理解和支持。

武汉疫情中的科学家们,用他们的智慧和勇气,书写了一段难忘的历史,他们不仅是疫情的“逆行者”,更是人类对抗疾病的希望之光,回顾这段历程,我们应当铭记他们的贡献,同时思考如何进一步加强科学研究和社会协同,面对可能出现的新的挑战,科学家们将继续扮演关键角色,而他们的精神将激励我们不断前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏