在中国广袤的国土上,新疆和上海作为两个极具代表性的地区,在应对新冠肺炎疫情时展现了不同的防疫策略和区域特色,新疆地广人稀、多民族聚居、边境线漫长,防疫工作侧重于严防输入、保障稳定;上海作为国际化大都市,人口密集、经济活跃、对外交往频繁,防疫更注重精准防控、科技赋能,两地的实践不仅反映了中国防疫政策的灵活性,更体现了“全国一盘棋”下的协同智慧,为全球公共卫生治理提供了宝贵经验。

新疆防疫:以稳定为核心,筑牢边疆健康屏障

新疆位于中国西北边陲,面积占全国六分之一,与多国接壤,拥有丰富的能源资源和独特的民族文化,其防疫工作面临三大挑战:一是边境管理难度大,境外输入风险高;二是地域辽阔,医疗资源分布不均;三是多民族聚居,语言文化多元,需兼顾防疫与民族团结,为此,新疆采取了“外防输入、内防扩散”的强化策略。

在具体措施上,新疆依托社区网格化和边境管控体系,建立“人防+物防+技防”联动机制,在口岸地区实行闭环管理,对入境人员实施严格隔离;在农村和牧区,利用流动医疗队和双语宣传,确保防疫信息覆盖每个家庭,新疆还注重将防疫与民生保障结合,通过物资配送和就业扶持,减少疫情对各族群众生活的影响,2022年夏季疫情中,乌鲁木齐等地快速启动应急响应,通过区域性静态管理遏制传播,体现了边疆地区在资源有限条件下的韧性。

新疆防疫也面临独特困境:长距离运输可能导致物资短缺,极端天气影响防控效率,部分偏远地区检测能力不足,这些挑战促使新疆不断优化策略,例如加强数字化建设,推广远程医疗,并与东部省份建立对口支援机制。

上海防疫:精准与高效的都市范式

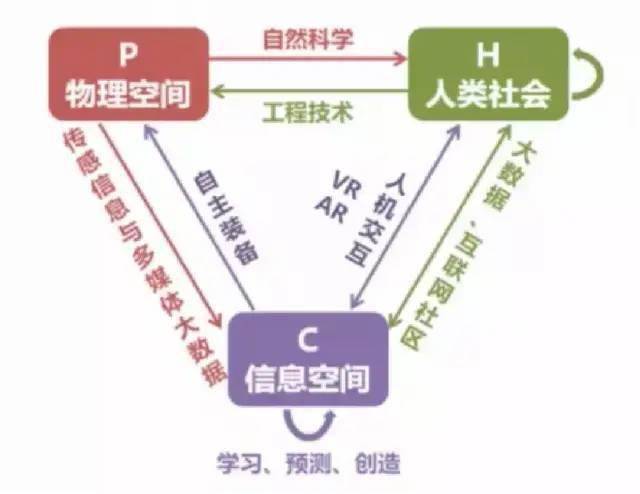

上海作为中国经济中心和全球枢纽,人口超2400万,日均流动量大,防疫压力截然不同,上海的策略强调“科学精准、动态清零”,在最小化社会成本的前提下阻断传播链,其核心在于利用大数据、人工智能和基层治理网络,实现快速响应和精细化管控。

2022年春季奥密克戎疫情期间,上海首创“网格化筛查”模式,以街区为单位分批次检测,避免全城停摆;依托“随申码”数字系统,实现行程追溯和风险预警,在保障经济方面,上海设立“白名单”制度,确保关键产业不停工,并通过物流中转站维持供应链畅通,这种模式虽在初期面临物资配送等挑战,但通过基层志愿者和社区协作得以优化,彰显了都市治理的弹性和创新。

上海防疫的另一亮点是国际化协作,作为外资企业聚集地,上海在隔离政策中兼顾外籍人士需求,并参与国际疫苗研发合作,体现了开放包容的城市精神,高人口密度也意味着一旦失守,扩散风险极高,因此上海始终将早期发现和快速扑灭作为重中之重。

区域差异下的全国协同:中国防疫的统一性与灵活性

新疆和上海的防疫实践,表面看是因地理、经济和社会结构差异而不同,实则共同服务于国家整体战略,中国在防疫中坚持“全国一盘棋”,一方面尊重地方自主权,鼓励因地制宜;另一方面通过中央协调,实现资源互补和经验共享。

当新疆面临医疗资源紧张时,上海等东部省市派遣医疗队支援检测设备;当上海疫情吃紧时,新疆等地调配生活物资保障供应,这种协作不仅体现在应急响应中,还贯穿于日常防控:国家卫健委统一发布指南,但各地可调整细节,如新疆侧重边境口岸管理,上海聚焦机场和港口防疫,两地均注重科普宣传和心理疏导,新疆用多语言广播消除信息壁垒,上海通过社交媒体发布多语种指南,共同提升公众配合度。

构建更具韧性的公共卫生体系

新疆和上海的防疫经验表明,有效的公共卫生治理需平衡统一与多样、稳定与发展,中国可进一步从三方面优化:一是加强区域联防联控,利用5G和物联网技术,实现疫情信息实时共享;二是投资边疆和农村医疗基础设施,缩小城乡差距;三是完善平战结合机制,确保应急体系能快速切换。

在全球疫情反复的背景下,新疆的“稳定屏障”与上海的“精准防线”共同彰显了中国制度的优势——既能集中力量办大事,又能灵活应对局部挑战,这种协同智慧不仅守护了人民健康,也为世界提供了多元化的防疫范式,正如一句维吾尔族谚语所言:“众人拾柴火焰高”,在抗疫这场持久战中,每一个地区的努力都在为国家整体胜利添砖加瓦。

通过新疆与上海的对比,我们看到中国防疫不是僵化的模板,而是一幅动态的画卷,其中既有大漠边疆的坚守,也有浦江两岸的创新,共同绘就了守护亿万人生命的壮丽图景。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏