香港作为国际金融中心和亚洲重要枢纽,其疫情防控政策一直备受全球关注,自2020年新冠疫情暴发以来,香港特区政府采取了一系列措施,从初期的“动态清零”到如今的“科学精准”防控,展现了灵活应变的能力,本文将深入分析香港疫情防控政策的演变、核心措施、成效与挑战,并展望未来方向。

政策演变:从紧急应对到常态化管理

香港的疫情防控政策大致可分为三个阶段。

第一阶段(2020年初至2021年)以“动态清零”为核心,重点在于阻断病毒传播链,措施包括严格的入境隔离、社交距离限制、大规模核酸检测等,这一时期,香港借鉴内地经验,成功应对了多轮疫情冲击,但同时也面临国际商贸活动的压力。

第二阶段(2022年至2023年初)是政策转型期,随着奥密克戎变异株的扩散,香港调整策略,逐步推行“科学精准”防控,例如缩短隔离期限、引入抗原检测自测机制,并推动疫苗接种。

第三阶段(2023年至今)则侧重于常态化管理,在保障公共卫生的同时,逐步恢复社会经济活力,取消户外口罩令、简化入境程序,并建立疫情监测预警系统。

核心措施:多层次、科学化的防控体系

香港的疫情防控政策注重多部门协作与数据驱动,主要措施包括:

- 疫苗接种计划:香港大力推进疫苗接种,尤其是老年人群的接种率提升,通过设立社区接种中心、开展外展服务,截至2023年底,香港疫苗全程接种率超过90%,为建立免疫屏障奠定了基础。

- 核酸检测与病毒追踪:香港建立了高效的检测网络,包括社区检测中心和移动采样站,利用“安心出行”应用程序实现密接者追踪,缩短响应时间。

- 入境管控与隔离政策:根据疫情风险等级,对入境人员实施分级管理,对高风险地区旅客实行集中隔离,对低风险地区逐步放宽限制。

- 社交距离与公共卫生管理:在疫情高峰期,香港通过限制公共场所人数、暂停大型活动等措施降低传播风险,加强公共场所消毒和市民健康教育。

- 医疗资源调配:增建临时治疗设施,优化分级诊疗制度,确保重症患者优先获得救治。

成效与挑战:平衡公共卫生与社会经济

香港的疫情防控政策取得了显著成效,2022年奥密克戎疫情高峰期,通过快速扩容医疗资源,死亡率得到有效控制,疫苗接种的普及使香港在2023年逐步放宽限制后未出现大规模反弹。

政策执行中也面临诸多挑战:

- 经济与社会成本:严格的防控措施对旅游业、零售业造成冲击,部分市民对长期限制产生疲劳情绪。

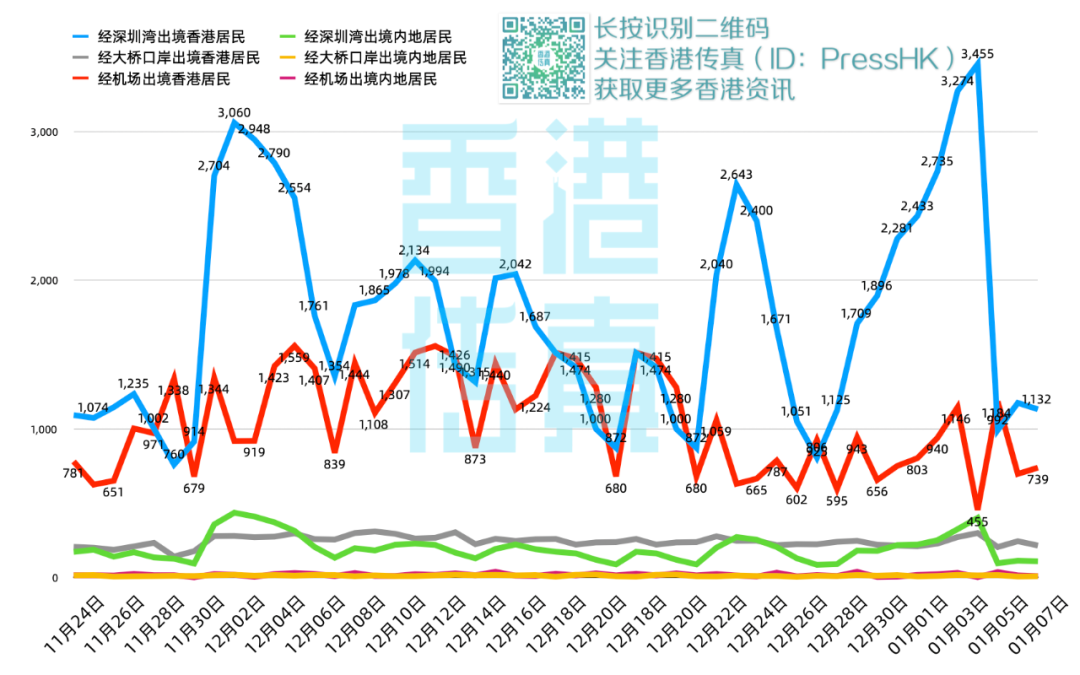

- 国际联通压力:作为国际枢纽,香港需在防控与开放间取得平衡,一度严格的入境隔离政策曾影响商业活动和人流往来。

- 精准防控的难度:奥密克戎变异株传播力强,对病毒追踪和资源分配提出更高要求。

未来展望:迈向更灵活、可持续的防控模式

随着全球疫情进入新阶段,香港的防控政策将更注重可持续性和灵活性,未来方向可能包括:

- 强化科技应用:利用大数据和人工智能优化疫情预测与资源调度。

- 完善公共卫生体系:加强基层医疗建设,提升应对突发公共卫生事件的能力。

- 深化区域合作:与内地及国际社会共享数据与经验,协同应对跨境健康风险。

- 推动公众参与:通过科普教育提高市民的防病意识和自律性,形成社会共治格局。

香港的疫情防控政策是一场动态调整的实践,既反映了特区政府对市民健康的重视,也体现了在复杂环境中寻求平衡的智慧,从“动态清零”到“科学精准”,香港的经验为全球城市提供了宝贵参考,香港需继续探索兼顾安全与发展的路径,巩固其作为国际枢纽的 resilience(韧性)与活力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏