香港作为国际大都市,其疫情发展始终牵动全球视线,从早期输入病例为主,到社区聚集性暴发,再到多轮局部扩散,香港疫情主要发生地的变迁,不仅反映了病毒传播的动态特征,也揭示了城市治理、社会行为与公共卫生策略之间的复杂互动,本文将深入剖析香港疫情主要发生地的演变脉络、成因及其启示。

疫情主要发生地的阶段性演变

初期:输入病例主导的“关口风险”

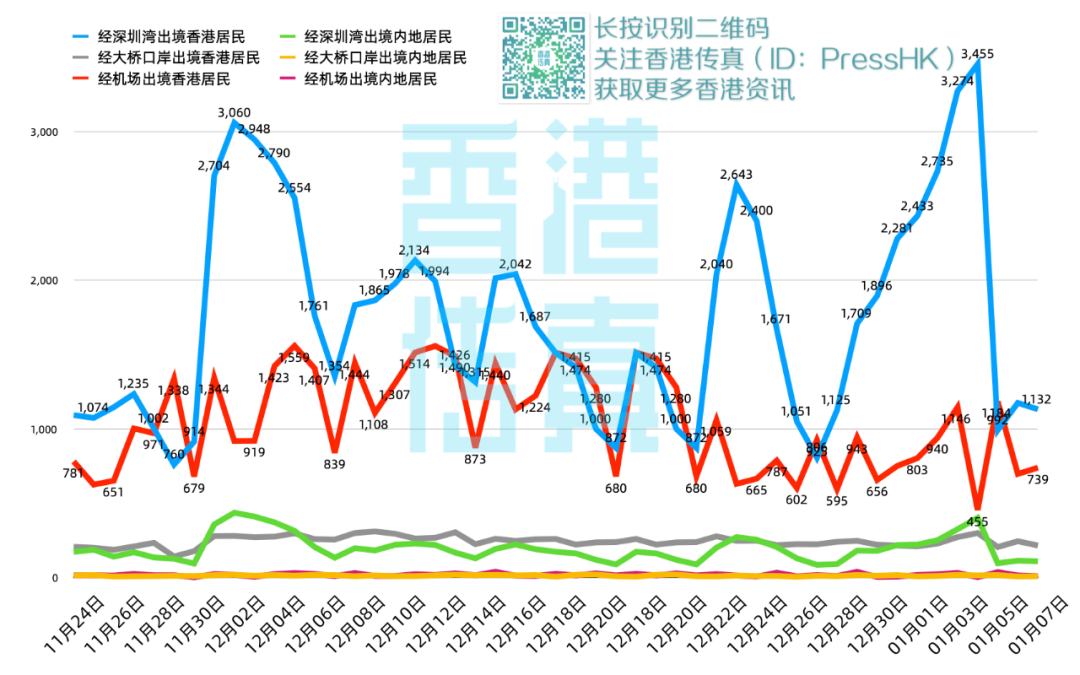

疫情暴发初期(2020年初至中期),香港疫情主要发生地集中于国际机场、口岸及隔离酒店,作为全球航空枢纽,香港面临严峻的境外输入压力,早期病例多与境外旅行史相关,这一阶段的防控重点在于筑牢“外防输入”防线,通过强制检疫、航班熔断等措施遏制病毒渗入。

中期:社区聚集与市井扩散

随着本地传播链形成,疫情重心转向社区,2020年底至2022年初,多轮疫情暴发与居民日常生活场景高度关联:

- 居民楼宇与公共屋邨:如葵涌邨、沙田乙明邨等曾因垂直传播、管道问题引发大规模感染,密集的居住环境成为病毒温床。

- 餐饮与娱乐场所:茶餐厅、酒吧、健身房因人员聚集、通风不佳导致超级传播事件,酒吧群组”“健身房群组”一度引发疫情反弹。

- 工作场所与养老院:办公室、建筑工地及养老院因密切接触频发聚集性感染,凸显职业与弱势群体防护的脆弱性。

高峰期:奥密克戎冲击下的全域扩散

2022年奥密克戎变异株席卷香港,疫情呈现“多点暴发、全域覆盖”特征,公共交通工具(地铁、巴士)、商场、学校等均成为高风险区域,病毒随人口流动快速渗透至城乡各处,此阶段,疫情主要发生地从局部点位转向全域网络,防控难度急剧上升。

疫情热点区域的成因探析

城市空间结构与人口密度

香港人口密度高居全球前列,尤其是劏房、公屋等狭窄居住环境,极大增加了接触传播风险,密集的商业区与公共交通网络加速了病毒跨区域流动。

社会行为与文化习惯

港人热衷茶餐厅、街市购物等集体活动,早期口罩佩戴率低、社交距离意识不足,为社区传播埋下隐患,节日聚会(如春节、中秋节)亦多次引发疫情反弹。

防控策略的调整与挑战

动态清零阶段,围封强检、限聚令等措施虽暂控疫情,但经济压力与疲劳感导致合规性下降;后期与病毒共存阶段,疫苗接种率(尤其老年人)不足成为死亡率攀升的关键因素。

主要发生地变迁的启示

精准防控需匹配城市特质

香港经验表明,超大城市疫情应对必须结合空间特征:对高危楼宇需强化环境消杀与改造,对公共场所需实施人流监控与通风标准,对跨境流动需保持灵活而严格的管控。

脆弱群体保护是核心环节

养老院、残疾人士设施等场所的暴发警示,公共卫生资源必须向弱势群体倾斜,包括优先接种疫苗、定期检测及物资保障。

科技与公众协作的双轮驱动

“安心出行”应用程式、健康码系统在流调中发挥重要作用,但成效依赖公众参与度,未来需加强数据透明化与科普教育,提升社会协同防控意愿。

全球视野下的长效应对

作为国际枢纽,香港疫情受全球流行态势直接影响,建立疫情监测预警国际网络、统一防控标准,将是应对新发传染病的必由之路。

香港疫情主要发生地的演变,是一部城市与病毒抗争的动态史,从口岸到社区,从楼宇到全域,每一阶段的热点转移皆深刻反映了人类活动与微生物世界的博弈,香港需在平衡经济开放与公共卫生安全中探索新路径,而其经验教训,亦为全球大都市的疫情防控提供了一面镜子。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏