香港,作为中国的璀璨明珠,自1997年回归以来,一直以“一国两制”的独特身份活跃于国际舞台,一个常见的问题时常引发讨论:香港特别行政区是否属于“境外”?这个看似简单的问题,实则涉及法律、行政管理和日常认知的多重维度,要回答它,我们需要从国家主权、行政区划以及实际应用场景入手,进行深入剖析。

法律层面:香港是中国的一部分,不属于“境外”

从国家主权和宪法角度看,香港特别行政区是中华人民共和国不可分割的领土,根据《中华人民共和国宪法》和《香港特别行政区基本法》,香港在回归后成为中国的一个地方行政区域,享有高度自治权,但其法律地位明确属于“境内”,所谓“境外”,在国际法上通常指一个国家主权范围之外的区域,例如外国领土或国际公域,香港作为中国的一部分,不属于法律意义上的“境外”。

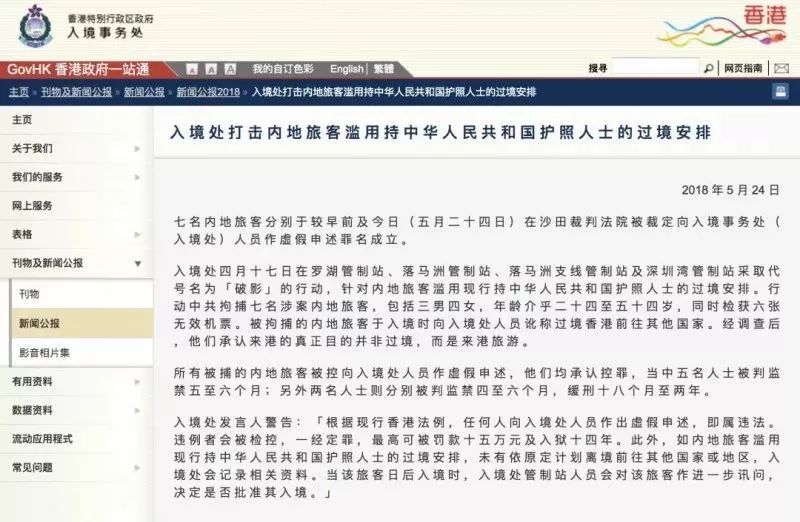

这一点在中央政府的政策中也有体现,在涉及国家安全、外交和国防等事务时,香港直接受中央人民政府管辖,中国公民前往香港,使用的是“内地居民往来港澳通行证”,而非护照,这进一步印证了香港的“境内”属性,如果香港被视为“境外”,那么内地与香港之间的流动将等同于出入境,但实际情况并非如此。

行政管理与日常实践:香港常被视作“特殊区域”

尽管法律上香港属于境内,但在行政管理、经济和文化交流中,香港常被当作一个“特殊区域”对待,这导致了一些模糊地带,在关税、货币和签证政策上,香港与内地存在差异:香港实行独立的关税制度,使用港币,且对部分国家游客实行免签政策,这些措施使得香港在操作层面有时被归类为“境外”,尤其是在贸易、旅游和教育领域。

以企业为例,许多内地公司在进行跨境业务时,会将香港视为“境外”,因为其法律体系和商业环境与国际接轨,在教育方面,内地学生赴港留学,有时被统计为“出国留学”,但这更多是习惯性表述,而非法律定义,这种认知偏差源于香港的高度自治和国际化特色,容易让人混淆其本质属性。

“境外”误读的根源与影响

为什么香港会被误认为“境外”?根源在于历史和政治背景,香港在回归前长期受英国殖民统治,形成了与内地不同的社会制度,回归后,“一国两制”方针赋予了香港独特的地位,使其在司法、经济和文化上保留了一定的独立性,这种独特性,加上媒体和日常用语的影响(如“跨境”一词的泛化),导致公众在非正式场合将香港与“境外”挂钩。

这种误读可能带来负面影响,它可能模糊国家主权意识,削弱对“一国”前提的理解,在政策执行中,如税收或法律适用,错误地将香港视为境外可能导致不必要的纠纷,在涉及国家安全法时,香港事务纯属中国内政,若视其为“境外”,将违背法律精神。

正确认知:强化“一国”前提,尊重“两制”差异

要消除混淆,关键在于强化“香港是中国境内特殊行政区”的定位,在日常生活中,我们应区分法律定义和习惯用法:香港不是境外,而是一个在“一国”框架下实行“两制”的区域,中央政府一直强调支持香港繁荣稳定,同时维护国家统一,在“粤港澳大湾区”建设中,香港与内地城市的融合正逐步深化,这体现了“境内”协作的实质。

对于公众而言,通过教育和宣传厘清这一概念至关重要,香港的独特优势,如国际金融中心和自由贸易港,正是基于其在中国境内的特殊地位而发挥作用的,我们既要珍惜这种多样性,又要坚守国家主权的底线。

香港特别行政区在法律上不属于“境外”,而是中国境内的一部分,尽管在行政和日常实践中存在特殊待遇,但这不应动摇其根本属性,在全球化背景下,正确理解香港的定位,有助于促进内地与香港的协作,共同维护国家繁荣,作为中国人,我们应以清晰的认识支持“一国两制”,让香港在祖国的怀抱中继续绽放光彩。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏