2020年初,新冠疫情席卷全球,香港作为国际金融枢纽和人口密集的都市,面临前所未有的挑战,随着病毒蔓延,特区政府逐步实施“封关”政策——从局部限制到全面收紧,从入境隔离到社交管制,这座常年熙攘的“东方之珠”被迫按下暂停键,封关不仅是物理上的边界封锁,更是一场对城市治理、经济韧性和社会心理的极限考验,近三年的封关岁月,香港在阵痛中反思,在孤立中探索,最终在危机中孕育出重生的曙光。

封关之始:疫情冲击与政策的必然选择

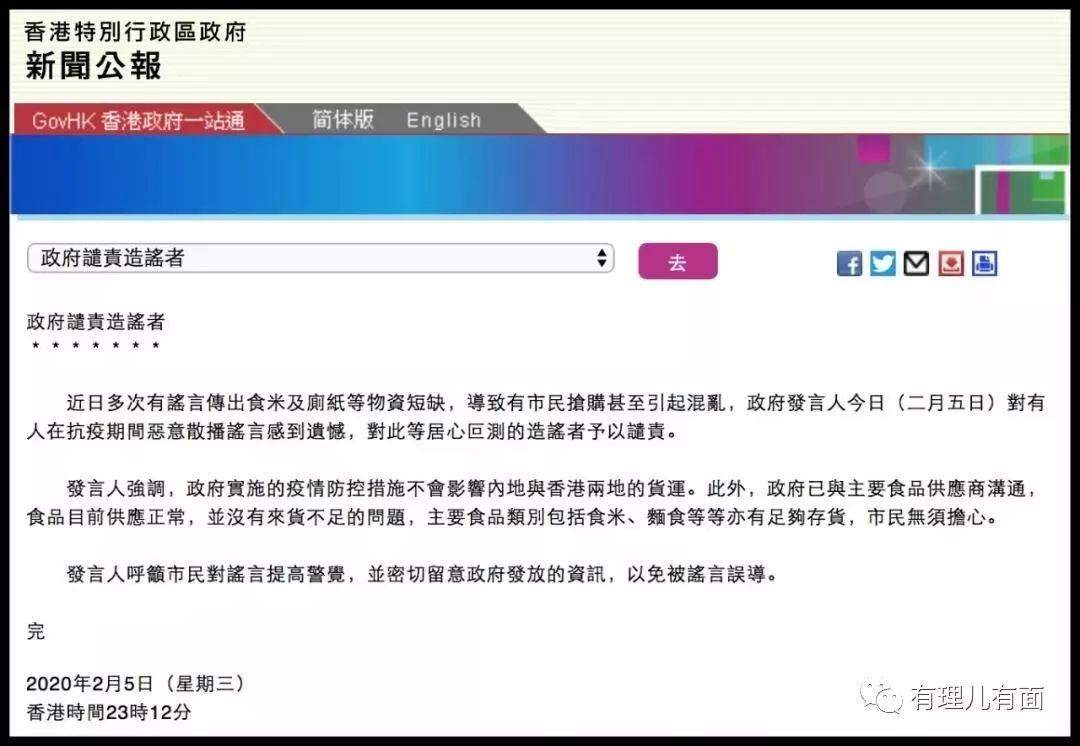

香港地狭人稠,国际航班密集,疫情初期便成为境外输入的高风险区,2020年2月,特区政府首次宣布对内地入境者实施强制检疫,随后逐步扩展至全球,封关政策的核心在于“阻隔传播链”,具体措施包括:取消免签安排、暂停航班往来、强制隔离检疫、健康码追踪等,这些举措虽引发争议,却有效延缓了病毒扩散,2021年初,香港通过“熔断机制”暂停多国航班,将Delta变种病毒的入侵风险降至最低。

封关并非一蹴而就的决策,香港作为自由贸易港,高度依赖国际人员流动,封关意味着经济命脉受损,但权衡之下,公共安全成为首要考量,世界卫生组织曾指出,早期严格管控是应对未知病毒的关键,香港的封关策略正契合这一逻辑。

经济阵痛:孤岛效应下的生存挑战

封关对香港经济的冲击是立体而深远的,旅游业首当其冲——2021年访港旅客仅9万人次,较疫情前暴跌99%,迪士尼乐园、海洋公园多次闭园,尖沙咀名店街空无一人,零售业与餐饮业同样陷入寒冬,2022年首季失业率一度升至5.4%,创十年新高,更深远的影响在于香港国际地位的动摇:跨国企业高管外流、国际会展活动取消、金融峰会转为线上……“孤岛效应”让香港面临被边缘化的风险。

但危机中亦藏有转机,封关迫使香港加速数字化转型:线上办公普及、电子支付覆盖率上升,本地消费市场通过“消费券计划”重获活力,特区政府推出逾千亿港元纾困基金,保就业、稳企业,展现了应对危机的弹性,封关期间,香港与内地的“闭环通道”试点(如“回港易”“来港易”),为日后复常积累了宝贵经验。

社会百态:隔离时代的人情冷暖

封关改变了香港人的日常生活,口罩令、限聚令、居家办公成为新常态,社区检测中心排起长龙,市民的手机里多了“安心出行”App,物理的隔离催生了心理的疏离:长者因数字鸿沟举步维艰,跨境家庭被迫分隔两地,基层劳工在失业潮中挣扎,一幕幕场景折射出城市的悲欢——有主妇在街市为菜价上涨发愁,也有志愿者为隔离者送去热饭。

但困境中,香港社会的凝聚力悄然生长,社区组织自发派发防疫物资,艺术家用涂鸦鼓舞人心,医护人员在第五波疫情中坚守岗位,封关如同一面镜子,照见城市的脆弱,也映出人性的坚韧。

封关反思:平衡安全与开放的治理智慧

香港的封关政策并非完美,初期措施被批“摇摆不定”,例如核酸检测能力不足、隔离设施短缺等问题曾引发混乱,过度依赖封关导致“防疫疲劳”,市民对长期隔离的耐受度逐渐降低,专家指出,封关应是“缓兵之计”,而非长久之策,最终出路在于疫苗接种与科学防控。

2022年,香港调整策略:推行疫苗通行证、分级制社交距离、引入口服抗病毒药,逐步从“清零”转向“共存”,这些转变显示,封关的本质不是自我封闭,而是为重建健康城市争取时间。

后封关时代:复常之路与未来启示

2023年,香港迎来全面解封,机场重现人流,商铺重开灯火,但世界已非昨日,经历封关的香港,更懂得未雨绸缪:加大医疗系统投入、建设智慧城市、推动大湾区融合。“北部都会区”计划将强化跨境基建,减少未来危机中的孤立风险。

封关的教训也超越香港本身,它提醒全球城市:在高度互联的时代,突发公共卫生事件需兼顾本地行动与国际协作,香港的封关史,既是一部应急管理教科书,也是一曲人类对抗病毒的悲壮史诗。

疫情封关下的香港,如同一艘在风暴中抛锚的巨轮,历经颠簸却未沉没,这段岁月留下的,不仅是经济损失的统计数字,更是城市韧性的证明,当维港两岸再次亮起霓虹,当机场跑道迎来洲际航班,香港已站在新的起点——封关的孤岛岁月终将逝去,而一座城市在危机中淬炼的勇气与智慧,将成为它走向未来的基石。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏