2020年初,新冠疫情席卷全球,中国作为最早受影响的国家,迅速采取了一系列防控措施,武汉作为疫情暴发的中心,实施了严格的封城和社区管理政策,而香港作为国际大都市,则面临跨境流动和人口密集的挑战,两地疫情政策虽有相似之处,但在执行细节、社会反应和长期效果上存在显著差异,本文将从政策背景、具体措施、社会影响和公共卫生启示等方面,深入探讨香港与武汉的防疫经验,旨在为未来全球公共卫生事件提供参考。

武汉防疫政策:以封城为核心的快速响应

武汉在2020年1月23日宣布封城,这是新中国成立以来首次对千万级人口城市实施如此严格的管控,政策核心包括:

- 全面封锁与交通管制:暂停所有公共交通,限制人员进出,有效切断了病毒传播链,据统计,封城措施使疫情高峰期延迟了约3-5天,为全国防控争取了宝贵时间。

- 社区网格化管理:通过居委会和志愿者实施“地毯式”排查,确保病例早发现、早隔离,居民需凭健康码出行,这种数字化管理后来被多地借鉴。

- 集中收治与方舱医院:迅速建设火神山、雷神山医院和多个方舱医院,解决了医疗资源挤兑问题,至2020年3月,武汉累计收治患者超5万例,治愈率逐步提升。

- 全民核酸检测:在疫情后期,武汉实施全员筛查,仅用10天完成超千万人检测,体现了大规模动员能力。

武汉政策的特点是“快、严、实”,但也引发了社会讨论,如封城对经济和生活的影响,世界卫生组织评价其为“史上最雄心勃勃的防控行动”,为全球提供了模板。

香港疫情政策:动态调整中的平衡之道

香港作为特别行政区,面临国际枢纽的独特挑战,其政策更注重灵活性和国际化:

- 边境管控与隔离措施:早期实施入境隔离和健康码制度,但受制于法治和隐私保护,执行较内地宽松,2022年奥密克戎变异株暴发后,香港加强了入境检测和隔离期调整。

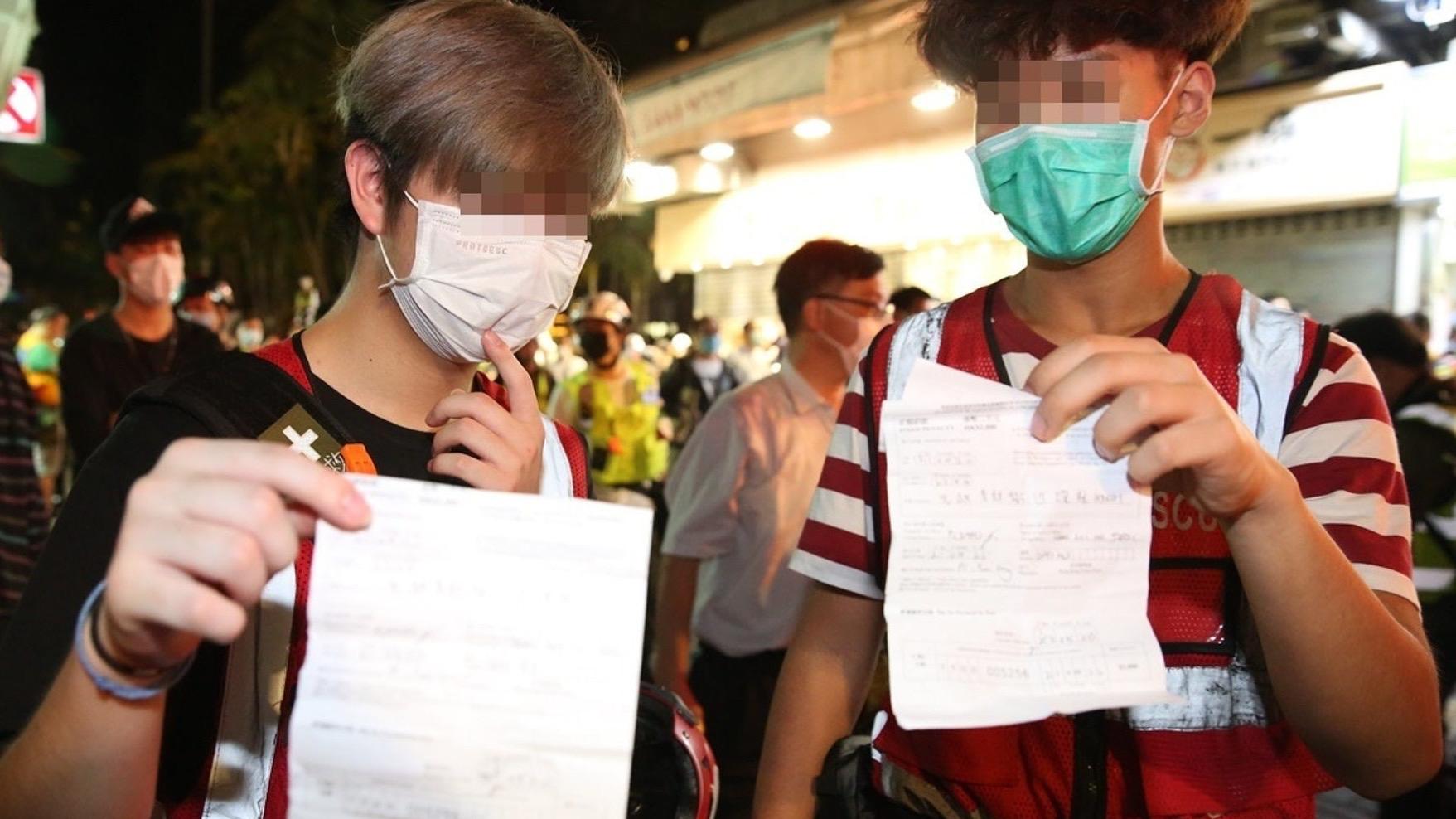

- 社交距离与疫苗接种:推行“限聚令”、餐厅限流和强制口罩令,同时大力推进疫苗接种,截至2023年,香港疫苗接种率超90%,但初期疫苗犹豫问题突出。

- 动态清零与共存过渡:香港在2022年前坚持“动态清零”,后因经济压力和国际环境逐步转向“与病毒共存”,这一转变导致2022年初病例激增,凸显了高密度城市防疫的脆弱性。

- 公私合作与医疗分流:借鉴武汉经验,设立临时治疗中心,并利用私营医疗机构分流轻症患者,缓解公立医院压力。

香港政策体现了“法治与民生平衡”,但也在早期暴露出协调不足的问题,如物资短缺和信息混乱,其经验显示,国际城市需在防控与开放间找到动态平衡。

两地政策比较:异同与社会影响

尽管目标一致,两地政策在以下方面存在差异:

- 执行力度:武汉以行政强制为主,香港更依赖法治和社会自律,武汉封城具有高度集中性,而香港的限聚令需通过立法程序。

- 社会接受度:武汉政策初期遭遇短暂恐慌,但民众配合度高;香港因多元文化背景,部分措施引发争议,如“疫苗通行证”被指影响自由。

- 经济影响:武汉封城导致短期GDP下滑,但后续复苏强劲;香港则因长期边境管控面临旅游业和零售业萎缩,2022年GDP增长放缓。

- 公共卫生效果:武汉在76天内控制住本土疫情,死亡病例主要集中在早期;香港因变异株和人口老龄化,死亡率较高,但通过疫苗接种降低了重症风险。

共同点在于,两地均强调科学防控和社区参与,并展现了中国的制度优势,如资源调配和社会动员能力。

启示与展望:构建韧性公共卫生体系

从武汉和香港的经验中,可得出以下启示:

- 早期干预是关键:武汉封城证明,快速响应能有效遏制扩散;香港的教训显示,延迟行动可能导致资源挤兑。

- 灵活适应本地需求:武汉模式适用于大规模暴发,而香港的动态调整更适合国际城市,未来政策需结合人口结构、经济和社会因素。

- 科技与人文结合:健康码和核酸检测是技术支撑,但需兼顾隐私和公平;社区参与和公众教育同样重要。

- 全球合作必要性:疫情无国界,香港的跨境经验凸显了信息共享和国际协调的价值。

展望未来,中国正构建“平战结合”的公共卫生体系,武汉和香港的案例将为全球提供借鉴,尤其在变异株频发的背景下,政策需从应急转向长效,提升社会韧性。

香港与武汉的防疫政策,折射出中国在应对重大公共卫生事件中的多样性与统一性,武汉的“雷霆手段”展现了危机管理的极限能力,香港的“柔性平衡”体现了国际化城市的适应智慧,两地经验共同证明,科学决策、社会协同和全球视野是战胜疫情的核心,随着后疫情时代的到来,这些宝贵经验或将助力构建更健康、安全的世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏