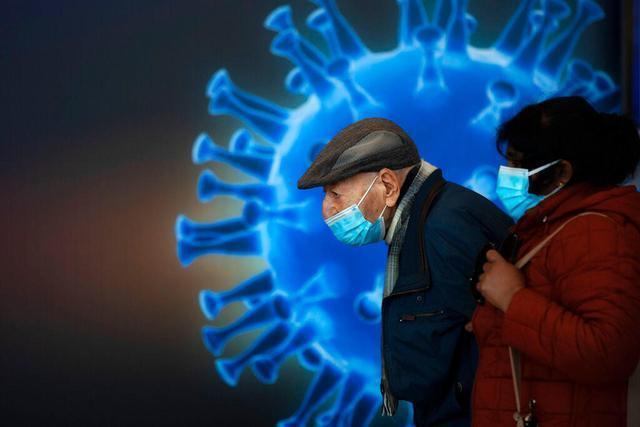

在中国抗击新冠疫情的宏大叙事中,上海和北京这两座超级城市,犹如一面镜子,折射出不同阶段的挑战与应对,上海在2022年春季经历的疫情风暴,以其规模之大、影响之深,成为全国关注的焦点;而北京作为首都,其政策导向往往被视为风向标,从动态清零到优化调整,每一步都牵动全局,这两座城市的经历,不仅是一场公共卫生应对的实战检验,更是一次关于治理模式、社会韧性与政策演进的深度对话,本文将从上海疫情的特点切入,分析北京政策的逻辑,探讨双城经验对中国未来抗疫的启示,力求呈现一幅独一无二的原创图景。

上海疫情:一场超大城市的大考与反思

2022年3月,上海遭遇奥密克戎变异株的猛烈冲击,单日新增病例一度突破万例,这座以精细化管理著称的国际大都市,面临前所未有的挑战,上海疫情的特点鲜明:人口密度高、流动性强,病毒传播速度极快,远超2020年武汉疫情;作为经济枢纽,封控措施对产业链、民生保障造成巨大压力,凸显了超大城市抗疫的复杂性,在应对中,上海初期尝试了精准防控,但很快转向全域静态管理,这暴露了在面对高传染性病毒时,传统手段的局限性,过程中,物资配送、医疗资源挤兑等问题引发社会热议,但也催生了社区自治、数字化工具的应用创新。“团长”模式在保供中发挥关键作用,体现了民间智慧的韧性,上海疫情的教训深刻:它提醒我们,疫情防控不能一刀切,需平衡效率与人性化,同时加强公共卫生体系的弹性建设,正如一位专家所言,“上海疫情是一次压力测试,揭示了现代化治理中短板与机遇并存”。

北京政策:稳健务实下的首都担当

与上海不同,北京作为政治中心,其政策始终以“稳”字当头,从疫情初期至今,北京的政策演进体现了谨慎与灵活的结合,在2022年上海疫情高峰时,北京迅速强化进返京管控,推行常态化核酸检测,强调“动态清零”不动摇,但避免了大规模封城,这种策略的背后,是首都功能的特殊性——确保核心机构运转稳定,同时兼顾经济民生,北京政策的亮点在于其前瞻性:如提前布局方舱医院、推广“京心相助”平台,以及近期优化防控措施,逐步取消大规模核酸,转向重点人群保护,这反映了政策制定者基于数据驱动的决策逻辑,既防反弹,又谋发展,值得注意的是,北京在政策执行中注重舆论引导,通过新闻发布会及时透明沟通,减少了社会恐慌,与上海相比,北京更强调“底线思维”,即在守住不发生规模性疫情底线的前提下,探索常态化防控路径,这种稳健风格,为其他城市提供了借鉴:抗疫不是短期冲刺,而是长期马拉松,需在科学与民意间找到平衡点。

双城对比:差异中的共同逻辑

上海疫情与北京政策,表面看是两种路径——上海经历了“破”与“立”的震荡,北京则体现了“守”与“进”的渐进,但深层逻辑却是一致的:都以人民生命安全和身体健康为出发点,都试图在防控与发展间寻求最优解,差异源于城市定位:上海作为开放前沿,更易受外部输入影响,且经济权重高,政策容错空间小;北京作为首都,政治敏感性更强,政策更注重风险规避,两者都凸显了中国抗疫的核心优势——强大的动员能力与制度韧性,无论是上海的社区动员,还是北京的联防联控,都依靠基层执行力与科技支撑,双城经验也暴露了共性问题:如信息透明度的提升空间、医疗资源的均衡配置等,这些反思正在推动全国政策优化,例如第十版防控方案的出台,就吸收了上海、北京等地的教训,更加强调精准化和科学性。

未来启示:从双城记到全国一盘棋

上海疫情和北京政策,共同绘制了中国抗疫的演进图谱,随着病毒变异和全球疫情变化,中国的策略必将更加注重灵活性,从双城经验中,我们可以提炼出几点启示:其一,超大城市需建立“平战结合”的应急体系,加强公共卫生投入和数字化治理;其二,政策应避免“绝对化”,转向分级分类管理,减少对社会运行的干扰;其三,公众沟通至关重要,需构建信任机制,引导科学防疫,上海与北京的故事提醒我们,抗疫没有标准答案,唯有在实践中学、在反思中进,才能走出一条可持续的道路。

上海疫情与北京政策不仅是两座城市的个案,更是中国抗疫征程的缩影,它们以独特的方式诠释了挑战与应对、代价与收获,为未来提供了宝贵镜鉴,在不确定性依然存在的今天,这份双城记的价值,或许在于启迪我们:抗疫的本质,是守护每一个平凡的日子,而政策的力量,终将体现在寻常烟火之中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏