一则“北京去浙江确诊”的疫情通报,再次触动了公众敏感的神经,短短六个字,背后是一条跨越千里的潜在病毒传播链,是两地防疫系统的高效联动,更是对常态化疫情防控下个人责任的深刻警示,当确诊者的行程轨迹图从华北平原延伸至江南水乡,我们看到的不仅是病毒的狡黠,更是一场与时间和空间赛跑的围堵战。

轨迹回溯:一次跨省流动如何牵动两地防疫网络

事件通常始于一份简短的流调报告,一名有北京旅居史的人员,乘坐航班或高铁抵达浙江某市,或因公务、或因探亲、亦或是旅游,在抵达后不久,因出现症状主动就医,或是在常态化核酸检测中被筛查出阳性,随即被闭环转运至定点医院隔离治疗,这一刻起,一套成熟的应急机制瞬间启动。

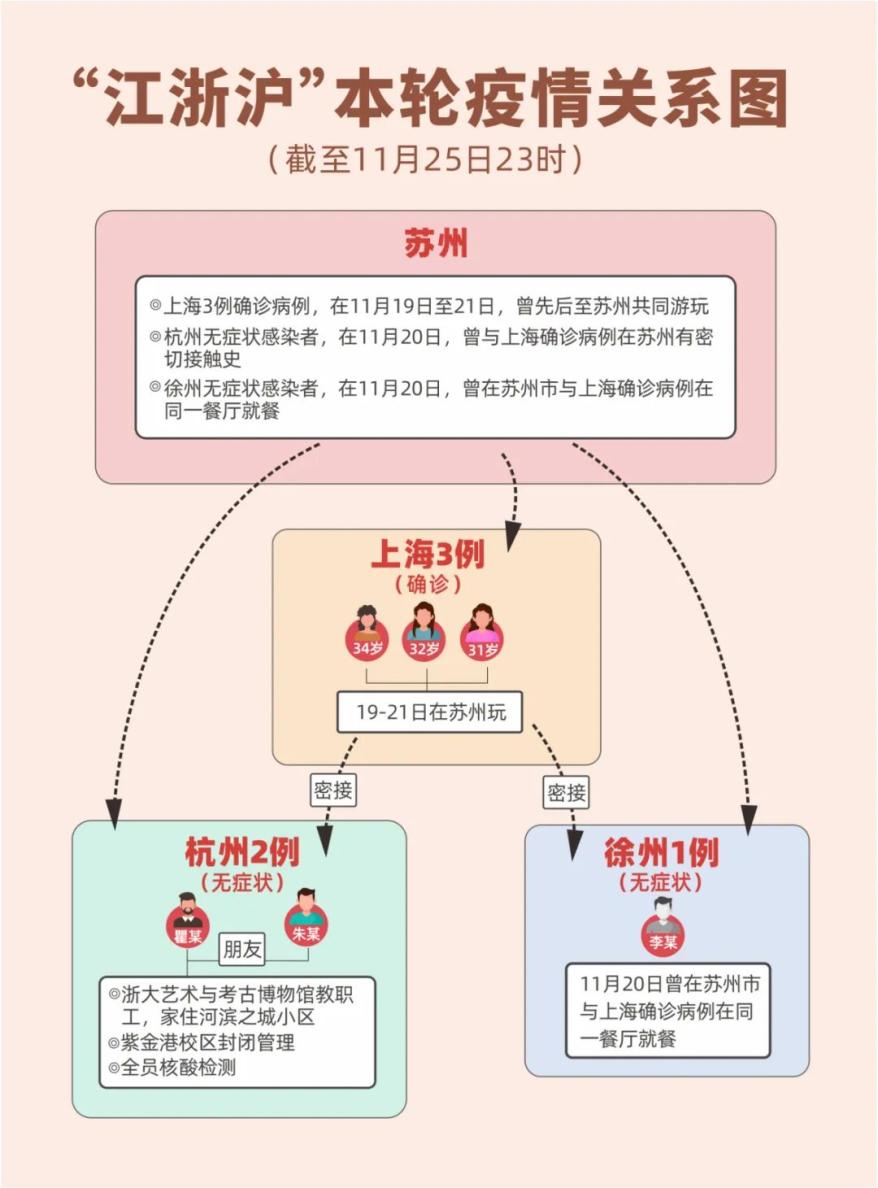

浙江方面的防疫部门第一时间发布紧急通告,公布该病例在浙江境内的详细活动轨迹:乘坐的交通工具、到过的餐厅、逛过的商场、入住酒店等关键信息,溯源工作组迅速与北京疾控部门取得联系,协同追溯感染源头,北京方面则根据浙江反馈的信息,立即对病例在京的居住地、工作场所及活动区域进行封控、环境采样和大规模核酸筛查,力求锁定并切断北京的潜在传播链,这条跨越千里的警报线,将两地的公共卫生资源紧密地连接在一起。

深度剖析:跨区域传播的风险与挑战

“北京去浙江确诊”的案例,鲜明地揭示了奥密克戎变异株时代疫情防控的复杂性与艰巨性。

是病毒的极强隐匿性与传播速度,奥密克戎毒株,特别是BA.5等进化分支,潜伏期更短,传播代际间隔可能只有2-3天,且存在较大比例的无症状感染者,这意味着,一位感染者完全可能在不知情的情况下,在漫长的旅途中或抵达目的地后的活动初期,造成病毒扩散,从北京到浙江,几个小时即可抵达,病毒借由现代交通网络实现了“朝发夕至”的跨区域传播。

是跨省流动带来的巨大防控压力,中国人员流动规模巨大,尤其是在经济活跃的京津冀与长三角地区之间,每一次这样的跨省病例确诊,都意味着需要立即启动跨区域的协查机制,流调人员需要争分夺秒地厘清错综复杂的时空交集,管控密接、次密接人员,涉及范围可能极其广泛,对基层防疫力量是极大的考验。

此类事件也考验着公众的心理承受力与社会韧性,每当出现跨省病例,难免会引发局部地区的紧张情绪,甚至可能影响正常的经济社会秩序,如何精准防控,最大限度减少对公众生活的影响,是实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”目标的关键。

警钟长鸣:常态化防控下,每个人都是第一责任人

“北京去浙江确诊”并非孤例,它像一面镜子,映照出我们每个人在防疫链条上的位置与责任,在疫情防控常态化的今天,这根弦时刻不能放松。

对于个人而言,自觉履行防疫责任是阻断病毒传播的基石,这包括:密切关注疫情动态,非必要不前往中高风险地区;跨省出行前后主动进行核酸检测,如实报备行程;旅途中全程规范佩戴口罩,保持社交距离,做好手卫生;抵达目的地后,按要求完成“落地检”和“三天两检”等健康管理措施;一旦出现发热、干咳等疑似症状,立即佩戴口罩前往就近的发热门诊就诊,避免乘坐公共交通工具,并主动告知旅居史。

对于社会层面,则需要持续强化监测预警体系,各地交通枢纽、公共场所必须严格落实测温、扫码、查验核酸证明等常态化措施,发挥好“哨点”作用,流调溯源队伍要保持高效运转,确保一旦出现疫情,能够快速响应、精准管控,区域间的信息共享与协作必须畅通无阻,形成全国一盘棋的联防联控强大合力。

“北京去浙江确诊”,这不仅仅是一则疫情通报,更是一次深刻的全民防疫实景课,它提醒我们,病毒不分地域,风险无处不在,在高效便捷的现代交通网络下,任何一个环节的疏忽都可能让防疫成果功亏一篑,唯有坚持“动态清零”总方针不动摇,唯有依靠科学精准的防控策略,唯有依靠每一位公民的自觉自律与全力配合,才能织密筑牢疫情防控网,才能让我们在享受流动便利的同时,最大程度地守护好自己与他人的健康安全,共同迎接最终战胜疫情的那一天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏